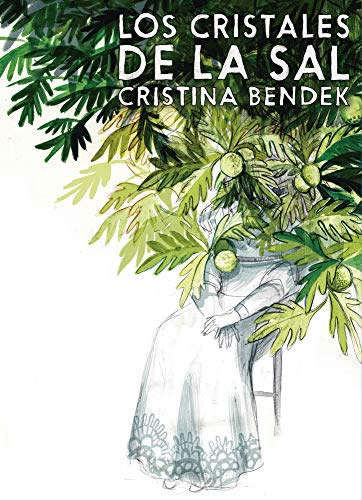

Los cristales de la sal (fragmento)

11 octubre, 2021

I. LA MALDITA CIRCUNSTANCIA

Yo soy de esta isla del Caribe.

Nací hace veintinueve años en una formación curiosa de coral, la casa de un montón de gente que ha coincidido aquí, no toda de buena gana. Apenas estoy reconociendo este núcleo surrealista del que me autoexilié hace quince años, del que salí volada cuando todos los que podemos huimos, después del bachillerato. Todavía los mosquitos no me reconocen, ni el sol, y soy menos nativa que extranjera. Los modismos, los acentos, las formas de moverse y de hacer las cosas, se me hacen exóticos ahora, en vez de ordinarios, como antes. Cada palabra mal pronunciada activa una alarma, cada señal de excesiva confianza y cada arreglo improvisado, la falta de afán y la sensación de que todo está a medio hacer. Todo esto parece estar tocando puertas cerradas, llamando a despertar a una horda de habitantes desconocidos, dormidos, dentro de mí.

Mi suelo natal es una isla diminuta en un archipiélago gigante que no alcanza a salir completo en los mapas de Colombia. La vida aquí es como un diálogo abierto entre los anhelos y el letargo, se siente el paso del tiempo en los metales oxidados, en las palmas que ya no dan coco y en las caras de piel curtida. Volví a ver esas caras, esos ojos de indagatoria, los primeros días cuando quise ir al sur y tomé la ruta equivocada. Contra toda expectativa, me perdí en un óvalo que tras una hora de recorrido lo arroja a uno al mismo punto de inicio. El bus me dejó en un lugar de la Avenida Circunvalar, entre la Cueva de Morgan y el Cove. Entonces tuve tiempo para pensar, en el ardiente paseo de unos tres kilómetros, hasta que apareció otro bus que venía del camino Tom Hooker. Bajo el sol de la tarde me pareció haber andado el triple, sentí que la isla se estiraba con cada paso que daba, que así se burlaba de que la sintiera tan pequeña, todo siempre con el mar al lado y detrás.

Las alergias de las picaduras en mis piernas, grandes círculos rosados que el primer día me dieron un susto, van cediendo luego de dos semanas de ataques. La brisa se siente húmeda y fresca a esta hora. El balcón trasero en el segundo piso es mi refugio, el escape al calor de la casa. No tengo aire acondicionado, pero tengo whisky. Whisky barato, Black & White. Es lo que había en la tienda. Mi mesa auxiliar es un bafle viejo recubierto de madera, ahí está el círculo líquido del culo del vaso, mojando un par de hojas sueltas que he decidido llenar de garabatos. Soy una residente más en un largo verano, otra de las que salen a secarse el sudor en las terrazas a la hora en que las cigarras empiezan a cantar y el viento levanta el polvo de calles repletas.

Un trago frío me baja por la garganta. El ruido del hielo derritiéndose en el vaso. Ah, de este ruido nace ahora un placer discreto, una calma en la que mi espalda, adolorida, se relaja, mis brazos se sueltan. Oigo relinches, resoplidos. El gallo del vecino canta a esta hora, como a cualquiera. Canta cuando le da la gana. Los animales anuncian la oscuridad, yo la recibo bebiendo para perderme entre los ruidos y los puntitos arriba, en las constelaciones que nos miran como siempre, visibles aquí, lejos de la ciudad.

Ciudad, mi nueva versión de infierno.

Hace un mes miraba por mi ventanal de doble altura hacia la cafetería gringa en la contraesquina de la calle Río Balsas en México, cuando sonó el intercomunicador. Cinco pisos abajo, el hombre de la recepción me avisaba que traían un paquete para mí, pedí que siguiera quien fuera y esperé en la puerta. Del elevador salió el chofer de mi ex. Venía a dejarme una caja con correspondencia enviada antes de que cambiara la dirección, y una cartica colegial con una letra desgarbada que me pedía un momento para hablar. Le dije al chofer que esperara y escribí en el mismo papel: «No». Entré, tiré la caja en el piso, me puse unos jeans desteñidos, tenis y camiseta blanca, y salí a caminar de nuevo la ciudad, sin bañarme todavía. Fui a recorrerla con paciencia, como hacía cuando recién había llegado, cuando aún me deslumbraban las fachadas neocoloniales, el Art Déco y los monumentos a la Historia.

Ese sábado, luego de colgar, empecé contando mis pasos, que sentía retumbar en las sienes, aturdida todavía por una reciente recaída. Caminé y caminé, fijándome en los locales de las cafeterías y los restaurantes vacíos. A esa hora todavía la colonia estaba sola, a diferencia del centro de la ciudad. No saludé a nadie en el camino, a pesar de que las caras se me hicieron todas conocidas. Después de un tiempo, de un cierto número de contactos y de rutinas diarias, cualquier lugar comienza a sentirse como un pueblo, por más grande que sea.

Caminé hasta que perdí la cuenta, hubiera llegado hasta la Basílica de Guadalupe, hasta el Cerro del Tepeyac, pero me devolví en la glorieta de Cuitláhuac hacia avenida Juárez. Pasé el Palacio de Bellas Artes y el fastuoso edificio de correos, tomé la peatonal de Madero hasta el Zócalo, anduve viendo individuos repetidos, una y otra vez, como si mi entorno se estuviera desenrollando, desdoblando como se desdobla un fajo de papel picado, a mi derecha, a mi izquierda, con figuritas iguales, sobre un fondo estéril de concreto. La melodía desde las cajas de música en las esquinas, accionadas con un torno por el brazo cansado del limosnero, me hizo ver a la ciudad como la parodia de un circo malo. Luego de ver la bandera ondeante en la Plaza de la Constitución y las carpas blancas de un largo plantón por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, regresé a la colonia Cuauhtémoc. Tomé Paseo de la Reforma hacia la zona coreana, mirando de nuevo hacia la columna de Niké, puesta en medio de una rotonda en el cruce con la avenida Florencia. Recordé el poder que sentía cuando veía el ángel bañado en oro. Me pareció que era otra la persona que había sentido calma esas noches, cuando encontraba algún asiento y me quedaba absorta en la diosa alumbrada de neón violeta, viendo la sombra imponente del león de bronce proyectada sobre las fachadas de los rascacielos. La diosa, su voz que antes sonaba en mi cabeza, se quedó callada, no interrumpió mi malestar ni mis dudas, como si esa parte de mi consciencia me hubiera dado permiso de doblar las rodillas. La miré de reojo, con tristeza sumisa, sin fuerza para tener rabia.

(…)

El vaso suda sin control, los últimos cubitos naufragan hasta deshacerse. El instinto me hace repasar cada tanto los guardaescobas y las esquinas del techo. Por suerte esta vez no encontré nada, no veo cucarachas en la terraza, apenas hay un par de salamandras que se la pasan cantando. Vuelvo a mi mesa auxiliar, de la que no ha sonado música en al menos veinte años. No la necesito tampoco. Muy lejos, al borde de lo audible, detrás del ruido de turbinas, suena un acordeón.

Ladran los perros.

Las cigarras me hacen olvidar, el ritmito me relaja y dejo de repasar por un instante que la glucosa debe estar por debajo de 130 miligramos sobre decilitros, que debajo de 70 puedo desmayarme, que todo eso lo aprendí como distrayéndome del duelo de hace años para no morirme yo también. Pero mi cabeza vuelve a repetirlo, como un rayo, un kit con información de supervivencia. Me pinchaba los dedos todos los días, todo el día, tenía pequeños cayos en las yemas y cada una de las tres inyecciones diarias de insulina era una tortura. Ya no me duelen, ni las siento. Luego salió el sensor que ahora uso, reviso mis niveles con la pasada del monitor negro. Dice 100, estable, por las últimas dos horas. Debo contar siempre, una operación automática, contar gramos de carbohidratos y azúcar, calcular unidades de insulina, contar horas de ayuno, calorías, tiempo de actividad física. Ahora que lo pienso, mi vida era más fácil aquí.

Después de caminar por la rampa y de sobrepasar a los turistas colombianos que usaban el selfie stick para fotografiarse con el avión de fondo, la alta señorita que orientaba a los recién llegados me invitó a la fila saturada de pasajeros del vuelo anterior. Intenté sonreírle, pero me salió más bien una mueca frívola y seguí dirigiéndome hacia el cubículo que registra el ingreso de los residentes y raizales.

Estoy acostumbrada a parecer turista y ahora más, porque la sensación de calor no me da como para seguir el código de etiqueta local. Saludé en inglés a la agente de control de circulación y residencia, me devolvió el saludo, me dio la bienvenida y seguí a recoger mi equipaje. La banda transportadora estaba dañada y el escáner de la policía también. Caminé por el corredor del aeropuerto hacia la fila de taxis, dos hombres se pelearon por llevarme, yo pregunté el precio aclarando que soy local; no me iban a cobrar como se le cobra a un turista. El conductor, un nativo flaquísimo y altísimo se rió de mí y me mostró su incisivo de oro mientras alzaba mis dos maletas tambaleándose, di price is di siem: fifteen tousend pesos, miss!

(…)

De entre los cuadernos del colegio salvé unas páginas, escritas cuando pensaba que vivir aquí era lo peor que me había podido pasar, que estar rodeada de mar era la peor circunstancia en la que había podido nacer, sobre todo por la profunda soledad de no ver mis rasgos en la cara de nadie, de no entender nada. Aquí las tengo, va un trago largo que me quema, brindo por mí, las leo de nuevo.

Nosotros somos raizales, raizales diferentes. No tenemos nada de negros, decía mi abuela. Nunca lo entendí. Nuestro inglés —¿cuál inglés?— era el británico, y los negros eran los esclavos. Pero por más que ella insistiera, mis primos cachacos me molestaban, dice en el cuaderno, pelo cucú, dicen, rancho viejo, bom bril. Nunca me cayeron bien con su pelo recto y con esa pausada hipocresía para pronunciar las palabras. Mi mamá me contó que cuando nací, mi abuela le dijo que mi pelo y lo demás seguro no venía de su lado, sino de algún negro andino, seguramente, perdido entre mi familia materna. Sí, seguramente.

(…)

En mi registro de paisaje hay un mar, unos cayos y unos bancos, rocas de corales muertos, una loma de dieciséis metros de elevación encumbrada con una iglesia a la que nunca he entrado y una laguna que constituye el monteadentro al que se puede llegar aquí antes de salir otra vez al mar. Hay palmeras, manglares, cangrejos blancos y rojos, jaibas azules y blancas, peces, peces, peces. Hace tiempo dejé de capturar ermitaños para improvisar su hábitat en envases plásticos de helado de Dos Pinos, de recolectar conchitas, o de jugar con Soca mientras aparecía alguna lagartija que secuestrar entre la ropa al sol. El resto, el mismo mareo azul y verde, azul y verde, azul y verde. Este entorno se repite, atorado en el óvalo infinito que es la avenida Circunvalar, donde los carritos de golf andan a treinta kilómetros por hora, reventados de turistas borrachos vestidos de colores fosforescentes. Puros chancletudos.

Aquí todos deben desesperarse en algún momento. Y el que desespera fuma, o bebe, como yo esta media de aguardiente que cargo en mi mochila. Estamos de frente al mar, ese mar bello, y no miramos nada más, de pronto ahora solo trato de protegerme, y me enfoco en el manto que ha sabido traer todo, la comida, la gente y el óxido, todo, menos la dicha que debe haber en otras partes. Los amigos que tengo están aquí en la playa, nos iremos, casi todos, y estos días quedarán atrás. Las bolsas de basura desparramadas que la empresa recolectora ha rehusado recoger porque ya no caben en el botadero, atrás. El agua salada, los huecos de las calles angostas, el calor imposible dentro de ese maldito uniforme de paño, los coros que nos obligan a cantar los monjes capuchinos, el mareo de dar mil veces la vuelta a la isla, todo se quedará aquí, en el pasado al que pertenece este lugar, atrás.

(…)

Pronto será la hora de los mosquitos, la media se acaba y desde el puesto de coco-locos sigue sonando reggaetón. Aprovechamos las últimas tardes para el bronceado y bebemos. El agua nos ahoga por todas partes. Yo solo quiero ver bosques de pinos, y hacer lo que me dé la gana antes de que aquí lleguemos al suicidio colectivo.

Sin estas páginas quizá hubiera jurado que antes de mi diabetes era feliz. No lo era. No contaba con ciertas cosas, claro, no contaba con ser la última en mi familia. Pero regresé, antes del suicidio colectivo, ¿o justo a tiempo? No hay una sola persona que me haya saludado con algo distinto a las quejas. Ahora pienso que quejarse es parte esencial del carácter insular. Yo todavía estoy en un período en el que todo planteamiento sobre un problema me parece insignificante. Debo inyectarme ahora y bajar a comer algo. Mañana cuando sea de noche otra vez, estarán de nuevo las estrellas y yo volveré con otro vaso de whisky lleno a mis reflexiones sobre la fortuna que constituye el aislamiento, sobre lo mucho o lo poco que puedo hacer con mi vida de ahora en adelante, cuando de nuevo está todo por decir.

Nació en San Andrés en 1987. Estudió Gobierno y Relaciones Internacionales, residió entre Bogotá y Ciudad de México, regresó a San Andrés para dedicarse al periodismo. Fue columnista en un medio local durante dos años. Su primera novela, Los cristales de la sal (2019), obtuvo el Premio Elisa Mújica de novela escrita por mujeres del IDARTES y Laguna Libros.