Adelanto: Fiona y el rifle Baker

4 abril, 2022

A continuación adelantamos un fragmento de un proyecto en desarrollo del escritor venezolano Ibsen Martínez, una de las mentes más lúcidas del articulismo y ficción en hispanoamérica.

La educación del señor López Méndez como reclutador de mercenarios irlandeses comenzó en marzo de 1817, en la prisión para deudores de King’s Bench.

Jim Hodges recibió el encargo de sacarlo de la cárcel y acompañarlo a su antiguo domicilio de Grafton Street. “Leerá la carta y entonces veremos”, había dicho Walton.

Fechada en Bahía de Pozuelos, a primeros de enero de aquel año, la carta había sido enviada a Londres dos semanas más tarde, desde Angostura del Orinoco, 160 millas al sur, en línea recta. A fines de marzo llegó al puerto de Falmouth en el buque correo de Saint Thomas y allí los hombres de Walton la interceptaron. Les tomó muy poco tiempo copiarla antes de volver a plegarla y dejarla llegar a su destino. Lo hicieron con calculada desmaña, como delatando la intercepción a quien quisiera reparar en ella.

En realidad, eran dos las cartas, dictadas en días consecutivos y en estilo ajeno al habitualmente ampuloso del autor: la primera era un nombramiento oficial.

*

“Cuartel General de Pozuelos, a 5 de enero de 1817.

A todos los que la presente vieren, ¡salud!

Por cuanto el Gobierno ha adquirido ya firmeza para comprometerse en cualesquier negociación o contrata y todo género de obligaciones políticas y comerciales, tengo a bien nombrar al señor Luis López Méndez, y en su ausencia o muerte, a Andrés Bello, residente en la ciudad de Londres, autorizándolo a otorgar todo género de escrituras y obligaciones a nombre de la República, del modo que le parezca y con la seguridad de que estaré de acuerdo literalmente en todo lo que conviniere, sin entrar a examinar las contratos que hiciere, pues todos los apruebo anticipadamente en fuerza de las facultades plenas, sin restricciones, que le concedo para tratar en nombre de la República, hipotecando si fuere necesario todas sus propiedades, rentas, arbitrios y recursos que serán empleados en satisfacer los créditos contraídos por el señor Comisionado López Méndez, o Andrés Bello por ausencia o muerte del primero.

BOLÍVAR

Jefe Supremo de la República, Capitán General de los Ejércitos, etc, etc, etc.”

*

La otra carta, del día 6, ordenaba a López reclutar hombres y comprar armas, inmediatamente y sin escatimar en promesas a los voluntarios.

“Nuestro adversario es un cuerpo expedicionario de catorce mil veteranos del Ejército español—explicaba—, fusileros, coraceros, húsares y artilleros, curtidos en batallas victoriosas contra los muy excelentes ejércitos franceses. Ya no es una horda forajida de llaneros, capitaneada por un desnaturalizado. Enfrentamos a hombres que en España derrotaron a los generales de Napoleón: a Ney, a Grouchy, a Pannetier, a Masséna y Soult. Penétrese usted entonces del tamaño de nuestras urgencias, López, y sabrá en todo momento lo que la República necesita para proseguir la guerra”.

Si lograsen ocupar Guayana, como esperaba que ocurriese pronto, no solo establecerían una base de operaciones firme en la margen derecha del Orinoco, con salida al Atlántico y el Caribe, sino que obtendrían un botín considerable: el oro de las minas guayanesa y una gran provisión del valiosísimo tabaco de Barinas”. Con esa bonanza podrían pagar los salarios de miles de voluntarios británicos, adquirir fusilería, uniformes, artillería naval y de campaña, podrían comprar y armar buques con toda clase de material de guerra.

“Los oficiales ingleses, hoy a media paga o del todo cesantes desde el fin de las guerras contra Napoleón hace año y medio — terminaba —, nos serán de gran ayuda en el adiestramiento de tropas y en la enseñanza de las tácticas militares europeas”.

*

Los deudores de King’s Bench holgaban todo el día en un patio rectangular y muy sombrío porque los pabellones que alojaban las celdas tenían varios pisos y estaban muy cerca unos de otros.

Sus abogados y parientes los visitaban en aquel patio donde se guisaba y se comía, se cerraban convenios de pago por las deudas, con notarios y testigos firmantes, igual que en cualquier lonja. Correteaban todo el tiempo muchos niños. Los guardianes vestían levitones de sarga azul, se paseaban en pareja, salían a darle una o dos vueltas a una explanada que hacía frente al edificio y morosamente regresaban al penal. Llevaban todos sombrero de copa de fieltro negro y bastones largos, como báculos pastorales. De lejos semejaban alfiles.

El mundo del presidio se extendía hasta más allá de las casas del vecindario donde, en cuarterías inmundas, se alojaban las familias de muchos de los presos. Jim Hodges encontró a López Méndez en la explanada de King’s Bench, sentado en un banco de mampostería, junto a una fila de álamos negros que bordeaba una acequia maloliente. El cuerpo de un animalejo sobresalía de un charco turbio y López lo miraba, absorto. Un lodo ya seco le atiesaba el pelaje. Tenía la cabeza sumergida en el charco y su vientre aún palpitaba, hinchado y rencoroso. Podría ser cualquier cosa, pensaba López: una rata enorme, una jutía tendida de costado. Sintió cerca un caminar resuelto sobre la gravilla, alzó la vista y vio a Walton por primera vez. Caminaba hacia él, sonreía.

Era un hombre de 27 años, de cinco pies ocho pulgadas de estatura, que vestía la casaca verde de los fusileros del 95º Regimiento de infantería. Había encanecido por completo en combate, en el curso de una sola noche de fuego y cañones despeñados, conteniendo a los franceses en un desfiladero de los Pirineos. De esto hacía ya varios años. Llevaba puesto un sombrero de lona gris y copa baja, de los entonces llamados “húngaros”, con una cinta negra y larga que colgaba hacia atrás coquetamente. Traía en la mano varios papeles arrollados y se presentó llamándolo “don Luis” sin llevarse la mano al ala del sombrero.

Jiim tenía 27 años y unos cinco pies ocho pulgadas de estatura. Vestía la casaca verde de los fusileros del 95º Regimiento de infantería. Le habían vaciado un ojo en combate, una noche de fuego, cargas a la bayoneta y cañones despeñados, conteniendo a los coraceros franceses en un desfiladero de los Pirineos. De esto hacía ya varios años. Llevaba puesto un sombrero de lona gris y copa baja, de los entonces llamados “húngaros”, con una cinta negra y larga que colgaba hacia atrás. Traía en la mano varios papeles arrollados y cuando estuvo frente a él se presentó llamándolo “don Luis” sin llevarse la mano al ala del sombrero.

__Vengo de parte del señor Walton–dijo-. Está usted el libertad.

Y le dio a leer el legajo. La tinta de las firmas y los sellos aún estaba húmeda. Dándole a medias la espalda, contemplando la fachada del penal como si planease comprarlo, Hodges aguardó en silencio a que López se pusiese las antiparras. López leyó la cifra que lo había condenado escrita en letras grandes. El nombre de William Walton figuraba varias veces en el legajo.

__¿ Pagó Walton ese dinero, señor…?

__ Llámeme Jim, don Luis. Si muestra esa libranza al alcaide, míster Pughsie, podrá irse a casa ahora mismo. El señor Walton espera que yo lo acompañe. Mandó decir que pasará mañana a verlo.

Jim se esmeraba en sus zetas y sus erres al hablar. López vio en él a un oficial sin mando de tropa que había aprendido el idioma combatiendo a Napoléon en la Península ibérica. Al fin, se puso de pie, dobló la hoja de papel y se la echó al bolsillo.

__Iré donde el alcaide, sí. Espere aquí, por favor. No tardaré.

López entró al edificio, cruzó el patio en diagonal y, al llegar a la esquina, subió unos cuantos escalones. Sentado en un taburete, un hombre bajito y greñudo, de barba muy cerrada vigilaba en el entrepiso un guiso de entrañas de res. Se llamaba Antón Cachero.

__Bueno, hermano, parece que me voy—dijo López y le mostró la libranza.

__¡ Hombre! Conque la mano divina vino a sacarte de aquí.¿Quién es ese Walton?

__ No tiene dónde caer muerto pero sus mandantes son gente muy principal. Digo: si son quienes imagino.

__Mala cosa: estos milagros siempre traen aguijón.

__Es lo que me digo. Ya se verá.

Como López nunca se avino a aprender inglés, pidió a Cachero que lo acompañase donde el alcaide. Cachero chapuceaba trescientas palabras que aprendió como estafeta entre un regimiento español y una brigada de artillería británica durante la misma guerra contra Bonaparte en la que Jim Hodges perdió el ojo izquierdo.

Continuamente entraban y salían deudores a King´s Bench y debieron hacer fila antes de entrar a un salón con grandes claraboyas a ambos lados. Era un recinto polvoriento y ruidoso en el piso bajo y allí mostraron la libranza a uno de los secretarios del alcaide. El inglés de Cachero bastó al trámite. El hombre puso el sello real, mirándolos con hastío desde su pupitre elevado.

__Antes de irme, dime quién es tu acreedor—dijo López durante la espera–. ¿Cuánto debes y a quién? Con lo hablador que eres, nunca me lo has dicho.

__¿Para qué quieres saberlo?

__Porque voy para afuera, alcornoque, y es bueno que alguien en el mundo lo sepa. Además de los que te jodieron.

__Pues apúntalo en cuanto puedas: Sanfeliz y Rea.

__Sanfeliz y Rea.

__ La causa por insolvencia es la 195, del año dieciséis. El tribunal está en Banbridge,

__¿Y quiénes son Sanfeliz y el otro?

__ Despachan y reciben mercancía en Tilbury, en las bocas del río. Dos cabronazos. Sanfeliz es navarro; al otro nunca lo ví. Trabajé un tiempo para ellos cuando llegué al país y no te digo más: es cuento largo.

__¿Y cuánto les debes, se puede saber?

__ El año pasado, por Cuaresma, eran setenta y ocho libras y un pico de cigüeña que no deja de crecer.

__¡Virgen santa!, ¿cómo te metiste en ese brete?

__¡Nunca saldré de esta letrina, don Luis!—sonrió Cachero dulcemente.

Cuando salieron a la explanada, Jim Hodges fumaba una pipa, sentado en el mismo banco donde encontró a López.

__ Insolvencia, 195. Banbridge—dijo López, abriendo los brazos.

Se abrazaron sin énfasis, por miedo a los agüeros.

__ Ve con Dios, vejete—dijo Cachero—, y que no vuelva yo a verte nunca más por aquí.

*

Fiona Gibbs era una de las tres mil quinientas viudas que dejó Waterloo. Vivía con sus dos hijos y toda la familia de su hermana en Gravesend, a la vista del río. La casa de una sola planta era grande y cubría un sótano cerrado a cal y canto que guardaba 830 rifles Baker.

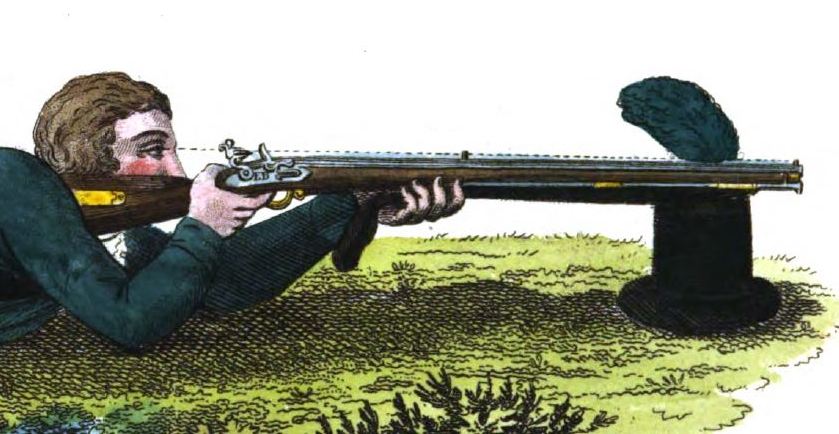

El rifle Baker llegó a ser el AK-47 de las guerras napoléonicas, “hechas con pólvora negra”, cargando el arma por la boca, mucho antes de la invención de la retrocarga y la repetición. Durante más de un cuarto de siglo, el tiempo que va de 1800, fecha de su invención, hasta 1837, cuando dejó de producirse, el Baker superó en todos los órdenes a los largos y pesados mosquetes, carentes de precisión en el tiro y propensos a atroces accidentes, que usaba la infantería de todos los ejércitos europeos de su tiempo.

Habían salido del taller que su padre, el maestro armero Philip Monaghan, tuvo cerca de Gravesend. Estaban hechos siguiendo las especificaciones de la patente otorgada por el reino a su diseñador, Ezekiel Baker, de Londres.

Era un arma concebida para ser letalmente precisa; su fabricación consumía tiempo y óptimas destrezas de armería. En todo aquel tiempo se produjeron más de 20.000 fusiles Baker gracias a que el Consejo de Suministros del reino subcontrató centenares de talleres en todas las islas británicas. Pero de los talleres del mismísimo inventor, el minucioso, picajoso Ezequiel Baker, solo salieron en el curso de diez años 712 fusiles.

Los rifles de aquel sótano cerca del muelle Milton bastaban para dotar dos compañías de infantes y eran la única herencia que Monaghan dejó a sus hijas, Fiona y Maud, cuando murió “ de inflamación”, según dijo el antiguo médico de la Marina Real que lo atendió en su gravedad. Antes de morir, alcanzó a tener noticia de Waterloo y, con bastante exactitud imaginó en voz alta lo que vendría luego. Después de veinte años de guerras contra Bonaparte, la paz trajo consigo la ruina de Inglaterra.

Al terminar el bloqueo naval a Europa finalizó también el monopolio inglés de los puertos atlánticos y decayó el comercio exterior del reino. La Corona se vio forzada a desmovilizar ocho décimas partes de un ejército de 245.000 hombres, el 2 ½ por ciento de la población. La casi totalidad de los oficiales fue puesta a media paga. Jim Hodges era uno de ellos.

Solo en el primer año de paz, 40.000 soldados fueron licenciados. De los casi 70.000 soldados británicos que combatieron en Waterloo a las órdenes del duque de Wellington, más del 40 por ciento provenía de Irlanda y engrosó masivamente el desempleo en las islas británicas. Las leyes que fijaban el precio de los granos solo agravaron el hambre de las islas.

Gran parte de la flota de la Marina Real, vencedora en Trafalgar y orgullo de Lord Nelson, fue destinada al desguace y algunos buques terminaron sus días como prisiones flotantes en el Támesis. Miles de marinos, carpinteros y masteleros perdieron sus empleos; los astilleros de la costa sur parecían cementerios. Cesaron por completo las compras de armamento y material de guerra. El viejo Monaghan dejó a sus hijas el consejo de sacar a remate, sin titubeos, la maquinaría del taller de armería. “Pero, pase lo que pase, guardad los rifles: siempre habrá una guerra en alguna parte”.

*

Un ruinoso rifle Baker colgó durante años en un corredor lateral de la casa de hacienda que Carmen Amelia Collado – “Memela”, para todos— heredó en los llanos de Apure. Memela y sus hermanos tuvieron allí un gran hato de búfalos de agua, uno de los primeros que hubo en el país. Experimentaron también con un arrozal, en sociedad con una agroindustrial canadiense. Durante mucho tiempo, entre julio y septiembre de cada año, Memela solía dirigir allí un campamento vacacional cuya atracción principal era el avistadero de aves de Caño del Medio.

El rifle se exponía como simpático objet trouvé, un folklórico, vetusto escopetón artesanal que hacía juego en la pared con caparazones de tortugas terecay, búcaros de barrro con flores de la sabana, fotografías de antiquísimas partidas de caza del doctor Collado, patriarca fundador del hato, cueros de caimán, cornamentas de venado, pirañas disecadas, cestería indígena.

Los mirones de aves venían de Europa y Estados Unidos con sus bermudas y su rubicundez, sus binóculos y sus cámaras y lo pasaban en grande. Las parejas de ornitólogos de mediana edad encontraban encantadora a Memela, criolla cosmopolita y redicha, guía políglota de los fotosafaris. Memela disponía por las noches, en la pista de aterrizaje de la hacienda, un observatorio astronómico para los escolares del campamento de verano. Organizaba espléndidas veladas gastronómicas. Fue una gran anfitriona, muchos hombres de valía la amaron hasta que la guerrilla del ELN colombiano la secuestró por segunda vez en 2009.

Entre sus hermanos, su exesposo, sus cuatro hijos y el último de sus amantes conocidos, un piloto de biplanos de fumigación agrícola, surgió el desacuerdo sobre lo que debía hacerse y eso complicó las negociaciones. El rescate se frustró cuando la guerrilla interrumpió de golpe todo contacto con la familia y Memela desapareció para siempre junto con la edad feliz de los Collado. De aquel naufragio familiar rescaté yo el fusil Baker cuando, tiempo después, los Collado malvendieron el hato de búfalos a un teniente coronel de la Guardia Nacional bolivariana.

Se lo compré por una bicoca—menos de 30 dólares—al mayor de los hijos de Memela y lo hice restaurar por un armero curador del Museo Histórico Militar de Valencia, España. Tiene en la culata un coqueto receptáculo con portilla que aloja la petaca de metal que mantiene seca la pólvora necesaria para seis o siete disparos, junto con munición de plomo y tampones de trapo. Ostenta sobre el guardamonte una minúscula placa, labrada con el nombre del armero: P.Monaghan, Londres, 1815.

El fusil fue hallado en un caserón semiderruido de San Juan de Payara, poblacho que fue plaza importante de la guerra de Independencia en los llanos. Las ruinas ocupaban el fondo de un galpón que a fines del siglo pasado sirvió de almacén regional a la cervecera Polar hasta que los hermanos Collado lo compraron y construyeron allí una posada-boutique para mirones de aves.

Mi rifle Baker debutó hace diez años en un largometraje, un docudrama patriotero producido por la Villa del Cine para conmemorar el año bicentenario de la declaración de independencia. No permití a nadie manipularlo y, vistiendo un improbable uniforme de legionario británico—me dieron una casaca roja de rayón —, disparé tres veces contra una invisible infantería española en una batalla de Carabobo de embuste. Mido un metro setenta y dos, gasto una barba crecida y muy blanca y peso casi cien kilos: en el film parezco un San Nicolás con tricornio, armado de un fusil de chispa. El Baker, sin embargo, funcionó perfectamente.

Muy cerca del hato Caño del Medio, en una confluencia del Arauca con otro río llanero, está una isla llamada Terecay donde, en 1818, se acuartelaron los primeros mercenarios irlandeses reclutados por López Méndez en Londres y Dublín. Debieron remontar el Orinoco unos cuatrocientos kilómetros, navegando hacia occidente en flecheras capaces de alojar 25 hombres, desde Angostura hasta el codo de La Urbana, donde los esperaba la caballería llanera, y luego remontar el Apure por otros doscientos cincuenta o trescientos kilómetros. Cubrieron los trechos finales con la impedimenta a bordo de las flecheras. Los fusileros irlandeses y los lanceros llaneros tiraban de ellas con sogas mientras marchaban por la margen izquierda del río. Así llegaron a la isla.

En algún momento Terecay llegó a alojar un contingente de hasta 1200 mercenarios, incluyendo el regimiento “Rifles Negros” del capitán Pigott. A las órdenes de Pigott, Jim Hodges entrenó y comandó un escuadrón de rifleros indígenas: los mortíferos “Rifles de Angostura”.

Un rasgo genético que con el tiempo dejó de ser recesivo y se tornó dominante suele aflorar aún entre los naturales de esta región y es una traza aún viva de la estancia de los mercenarios. He visto allí niños y ancianos guahibos—también kuivas y mestizos — cuyos ojos de un gris fuselaje-de-avión-de-combate brillan en sus rostros cobrizos como los de un superhéroe de cómic animado japonés. Durante una velada feliz que jamás dejaré perder en mi pasado, Memela Collado me dijo que los lugareños viejos llaman a esos ojos el paso del inglés.

Caracas, Venezuela, 1951.

Escritor venezolano. Ha publicado tres novelas: “El mono aullador de los manglares”, (Random House - Mondadori, Caracas, 2000), “El señor Marx no está en casa” (Norma, Bogotá, 2009) y “Simpatía por King Kong” (Planeta, Caracas, 2013.). Su obra como ensayista ha aparecido en publicaciones literarias y de ideas tales como Letras Libres (Madrid-México), Revista de Occidente (Madrid), La Nouvelle Revue Française (París), ABC Cultural (Madrid), Foreign Policy (Washington), The New York Times, The Washington Post, la revista "Nexos" ( México) y la revista colombiana "El Malpensante", de la que hoy forma parte del consejo editorial. Actualmente escribe una columna semanal para el diario El País, edición América. Reside en Bogotá, Colombia desde 2013.