Poesía: Igor Barreto

2 agosto, 2021

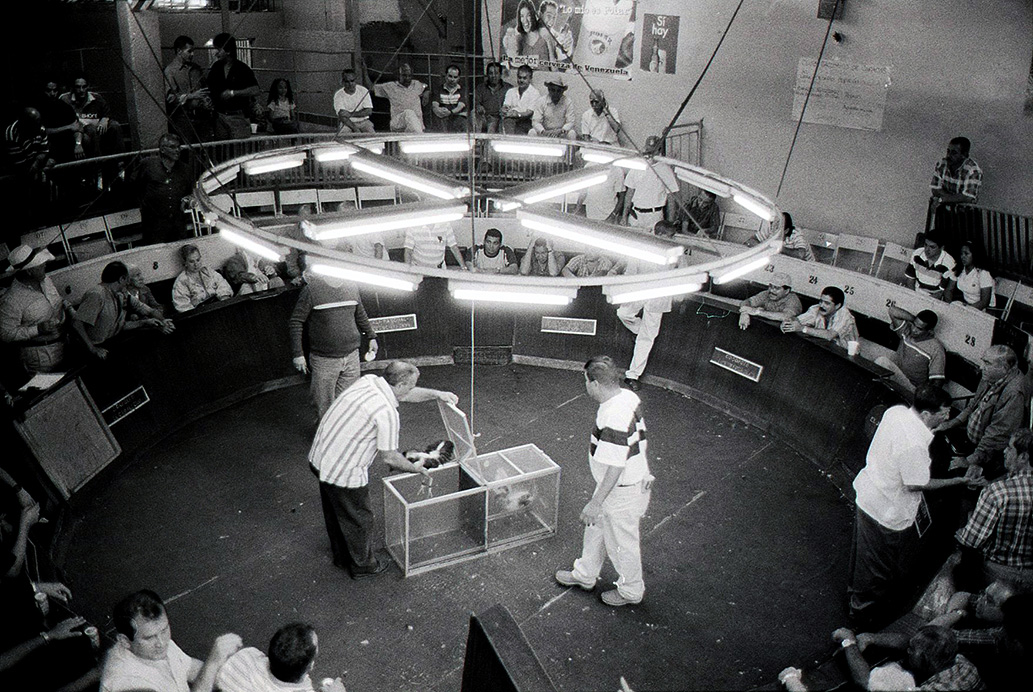

A continuación presentamos un poema del libro «La sombra del apostador» (Visor, 2021), del poeta venezolano Igor Barreto. Actualmente Barreto es una de las voces más destacadas de la poesía iberoamericana, pues su obra comprende, a través de un ir y venir de la tradición a la novedad, la potencia del castellano. En «Al inframundo por un gallo blanco» el poeta se sirve de la tradición órfica de Dante Aligheri y hace partícipe a la literatura hispanoamericana a través de la imagen del gallo. El inframundo que propone Barreto no es el habitado por los horrores del alma europea, sino uno más cercano que pone como centro las peleas de gallo, las cuales se remontan al pasado prehispánico y están fuertemente vinculadas al folclore americano. El poema, además, viene acompañado por una serie de imágenes a blanco y negro tomadas por el ojo poético del fotógrafo venezolano Ricardo Jiménez.

Al inframundo por un gallo blanco

De donde, por tu bien, pienso y discierno

Dante Alighieri: La Divina Comedia.

que me sigas y yo seré tu guía,

y he de llevarte hasta el lugar eterno

donde oirás espantosa gritería,

verás almas antiguas dolorosas:

segunda muerte lloran a porfía;

verás gentes también que son dichosas

en el fuego, que esperan convivir

un día con las almas venturosas.

Canto I. Infierno.

Era viernes

y al abrir las puertas del escaparate

descubrí rostros en la madera caoba

repulida por la sombra del uso.

Tras las camisas y pantalones diarios

había un primer escalón

allí pude leer

estas palabras

Una escalera que nace en otra escalera

siempre será la misma

y conseguirás por ella descender al Inframundo.

Frente a mí se abría una caverna

por donde ascendía el canto

de mi gallo blanco,

ese que agonizó en el centro

de una espiral nubosa

sobre el piso del galpón trasero de la casa.

Fuego y sollozos

ocasionaron la desnudez

de aquella muerte.

Seguí descendiendo por la escalera

hasta llegar a un plano

en el que posaban

incontables jaulas superpuestas

como altos edificios:

aposentos de gallos inmóviles

cuyos nombres no podré olvidar:

El Zurdo, Rompe Línea, Negro Antonio,

Ají Seco, Matasiete, Punto y Aparte,

Media Vuelta, Mala Noche

y cientos de miles que en vida mataron

de una sola estocada a su contrario.

Al pie de esas torres

un ángel dormía en una silla,

no tenía sus dos alas

sino unas puntas de clavos oxidados.

El ángel permanecía rendido

en medio de tantos cantos

que insinuaban un silencio profundo.

Escuché el viento

rozando

los muros rocosos

del laberinto descendente

y ya no hubo oportunidad

para el arrepentimiento

pues seguí bajando:

seguí bajando,

seguí bajando,

Es posible que falten cinco minutos

para la medianoche

qué buena suerte, porque

luego de tres descansos,

en el cono de luz

de un farol sin bombillo

vi a dos ciegos

cargar el enorme reloj

de esfera blanca

de la Catedral de San Fernando.

En el momento de mi llegada

las manecillas de bronce se acoplaron.

Ellos intentaban

apoyar el reloj de la Catedral

contra la pared

para santiguarse

pero la esfera trastabilló al tocar el suelo

rodando escaleras abajo,

redonda como luna llena

que iluminaba cada tramo

hasta perderse.

Los ciegos permanecían risueños.

¿Pero cómo iban a llorar

si eran ciegos?

Pasé sigilosamente

mientras se abrazaban

en un rincón hondo.

Escuché de nuevo el canto de mi gallo blanco

y seguí:

descendiendo,

descendiendo.

En el camino vi una rata

que acariciaba su cara

con sus dos patas delanteras

como si fueran manos muy humanas

y una mesa de Damasco

¡tan limpia!

junto a un niño que jugaba

con una cansona y sosa perinola.

Traté de acercármele

pero me dio la espalda.

Reanudé mi rumbo.

No sé si transcurrieron días o semanas.

Sentí gran sosiego,

encendí un cigarro de bocanadas secas,

recordé el sitio de Pozo Blanco,

recordé una piedra,

cuando alguien preguntó:

—¿Cuántas piedras harían falta apilar

para construir una montaña?

—Si la piedra fuera del tamaño de la montaña,

una sola.

Lo creo porque es absurdo

–diría Tertuliano–.

Total, existir es una suma de escalones

y al final de cada uno

habrá invariablemente una coma,

tras otra coma.

La coma podría ser una diminuta interrogación.

Al término de infinitas comas

espera mi gallo blanco.

Es una espera dramatizada,

sometida a un cierto retardamiento,

y así la significación y el símbolo

se ensanchan

y la vida resulta más humana.

Apagué el cigarro

contra la punta de basalto

de una roca.

La verdad es que prefiero:

seguir de largo,

seguir de largo

mientras mis rodillas traquetean.

Entonces me encontré

frente a la fachada de un cine,

con una multitud de peregrinos

que merodeaban su entrada.

Entre la concurrencia

un caballero sostenía por el tallo

envuelto en papel celofán

una rosa roja de plástico:

para Felicia o Georgina,

que vivieron en una casa

—pero ahora no—.

Tenían un biombo al final

de un zaguán

con la imagen de un cerezo

labrado en nácar.

Pero el biombo fue vendido

a una tienda

de muebles usados

y apenas podemos ver el cerezo

tras los cristales del aparador.

Sobre las cabezas de los que rondaban el cine

pendía una marquesina

con el título impreso

de la película:

LA TUMBA DE NEÓN

que fue el perro de un albañil

que lo encerró en un cubo

de ladrillos rojos.

Cuando hubo terminado

y el perro se vio dentro,

el perro ladró:

ladró,

ladró

cien veces a su sombra:

él era su propia sombra.

El albañil durante un viaje

escuchaba aquel ladrido

sin pensar siquiera en detenerse.

Es una historia que puede ser entendida

de miles de formas

y los que aquí moran

se les va el tiempo en discutir

tales posibilidades,

eso es la muerte:

pensar,

pensar

y hablar de los hechos con el otro muerto,

de cada detalle,

del suceso que ocurrió:

contar,

contar

mientras los hechos dan vueltas

y se revuelcan

en las cabezas

de los que fallecieron.

Entretenidos están,

entretenidos

todos discutiendo:

los que salían del cine,

los que llegaban al estreno.

Siempre es nuevo lo nuevo.

Es por la discusión

de las sinrazones,

más los detalles

de lo posiblemente ocurrido:

es por eso

que no quieren los muertos

hablarnos a los vivos:

NO TIENEN TIEMPO

Yo que poseo en este Mundo

conciencia de la soledad,

ahora nadie me ve,

ni me habla.

Extraviado estoy en la herrumbre de un caos

de imágenes y sueños

pero…

sigo,

sigo

sigo de largo sin detenerme

saltando de a dos escalones,

hasta de a tres,

y en un descanso

de pronto hallé un espacio

rectangular,

con una luz cenital,

como si fuese a iniciarse

una pieza expresionista

del Ichi-Drama.

Allí, retraído

continuaba

el músico Amadeo Garbi

sosteniendo un clarinete

con clavijas de bronce

incrustadas en palo de rosa.

En breves segundos

prometía interpretar su partitura

intitulada: Uno y catorce.

Pero sobrevino un intenso negror

tanto, que descubrí

los destellos de un río

fluyendo a un costado

de las escaleras,

es curioso, no había reparado en él:

¿será el Aqueronte?

En todo caso el poeta más dotado

es el capaz de observar semejanzas.

Haré un verso de la pura nada

dijo Guillaume de Aquitania.

Yo en cambio

expresaré relaciones a ras de mundo,

asociando tantas cosas sin tener:

nada,

nada

más que esta pobreza promisoria

de unas palabras que deseo reescribir.

Lo que puedo agregar

es que muy cerca de la escalera

se orillaba una piragua

como una hoja lanceolada.

En el centro estaba de pie

el Dr. Diego Eugenio Chacón

—eminente políglota— :

esperando,

esperando

a que la embarcación navegue.

Y más allá pude ver

al vaquero María Nieves

montar un potrón alazano y criollo.

Condujo rebaños

que atravesaron otros ríos

plagados de caimanes

a los cuales reprendía

utilizando un mandador

adornado con monedas de cobre.

María Nieves trabajaba

para la policía estatal,

y así como apaleó caimanes

en el turbión de remolinos

y volcanes de agua,

con idéntica severidad

lo hizo con los presos de la Cárcel Pública.

Arrimados en aquella orilla

del puerto improvisado de chalupas

del Río Triste

que nos remoja

enlodando los párpados

en esa orilla

estaban otros viajeros

sentados en una canoa,

aguardando su jornada.

Solitarios, muy quietos, perduraban

guarecidos bajo unas mantas

azules y rojas:

mientras llovía,

mientras llovía.

Entre ellos reconocí al profesor Amundaraín

que en sus brazos acunaba un gallo suyo

llamado: Infarto.

Amundaraín pensaba surcar el Aqueronte

rumbo a una ciénaga

y lo saludé gritándole:

—Oye, Amundaraín ¿Pero tú vuelves?

No respondió nada…

En otro poema

de otro libro

leí que la lengua

es lo primero que se pudre.

de 500 pesos.

Seguro algún peregrino lo dejó caer.

Comería un plato de lentejas

con trozos de queso

y una taza de café negro

o los apostaría en una gallera

a la doble muerte de un ave de plumaje fino.

Ya estoy cerca del pueblo llamado Pérgamo:

¡Oh Pérgamo!

Dicen que en tu gallera un gallo habló

de esta manera:

Campos de horizonte abierto

con tus recuerdos yo muero…

Tan sorprendido se hallaba el dueño:

—¡Este es mi gallo!

A lo lejos veía el humo de unas chimeneas.

Y fue más tarde…

al retomar el camino descendente

que se iluminó toda la comba de la caverna

porque bajaba

la esfera del reloj de la Catedral de San Fernando.

Con plateada velocidad

y a toda prisa

me rozó con ardor:

quemándome,

quemándome.

En el celaje pude ver

sus números romanos

giraban escaleras abajo.

Era la luna humilde de los años bisiestos:

Vi el número: XII : ¡OHHHHHHH!

Vi el número: VII : ¡OHHHHHHH!

Vi el número: III : ¡OHHHHHHH!

En el secreto de estos números está el control.

Luego:

caminé,

caminé

caminé de largo

por la calle principal de Pérgamo.

Permanecían cerrados:

la farmacia,

el estanco,

la floristería,

la panadería,

el botiquín,

la talabartería,

la marquetería,

la herrería,

la carnicería.

Solo vi a alguien que a paso lento

con un garrafón de vino jerezano,

entró a un lugar que se anunciaba

por las voces de dolor y de placer.

Había llegado a la gallera de Pérgamo:

qué alegría,

qué alegría.

Salgan sin duelo, lágrimas, corriendo

porque en las pizarras mayores

ya se anotaban —treinta peleas.

Al fondo, muy cerca de los urinarios,

las ramas de un flamboyán

ardían sin flores en madera blanda.

Los parroquianos desbordaban las tribunas

con elevadas postas.

Acodados en torno a una valla circular

que rodeaba el foso con piso

de arena y aserrín

se encontraban:

Don José Sigala, Juancho Smith, Zenón Díaz,

Raúl Orizondo, Chico Moreno, Mira Poquito,

El Lagartijo (que se la pasaba con Belmonte),

Baldomero Ortega, Gíldaro Antezana (el pintor de gallos

de Cochabamba). Y a su lado sentados: José García de la Flor, Alejandro Moreno (que era buen flamenco),

Manuel Barea Figueroa (El Caballero del Embrujo), Ojo de Perdiz, Pepito Quiniela,

Rafael Domínguez (El Niño del Mambo),

Manolo Lechugas (El Niño de El Puerto de Santa María),

Diego Pabón (que tenía un expendio de habichuelas),

y otros tantos que se me escapan del meollo.

Existía tal grado de atención en el silencio más ruidoso.

Ya no se puede hablar de la naturaleza:

el ícono sagrado, la medalla,

sin anteponer el esplendor de la palabra muerte:

porque el mito ha sido puesto en cuestión

y para recuperarlo,

la realidad debe moverse trágicamente.

En estos tiempos no sólo ha ocurrido un desarreglo

sintáctico

sino una insuficiencia metafísica.

No hablo solo de la confitería del poema.

El pesaje de los gallos para que fuesen a la par

ocurrió a las once, y las peleas comenzaron a la una.

Juancho Smith entró al ruedo

con su célebre gallino rosado

que le trajo de España José García de la Flor.

El otro era un retinto

que pertenecía a Bernardo Orellana.

El de José García de la Flor

le puso cuidado al pleito.

Tanto clamor, tanta bulla

y en un instante

—cola de fuego, pico de hielo—

el de Orellana tenía un par de heridas

en la garganta, que manaban sangre

como quien voltea una jarra.

Luego vino la pelea del giro carey

de Pancho El Músico,

quien dirigía la orquesta municipal de Tenerife

enfrentado a un gallito muy mal vestido

y pálido cual magnolia

que lo apodaban La Guitarrita.

Este pertenecía a un gallero de ultramar,

un tal Valerio Jiménez,

que había tomado el camino

del ausentismo eterno

hace más de diez años.

Con el afán de lo extinto se enfrentaron las aves

esa noche

permanecieron hoooooooras

clavadas en tierra

observándose.

Pero al final del combate,

al catire Valerio

le mataron su Guitarrita,

y un sombrerito de pachuquín voló por el ruedo:

Guitarrita de casaca

rayada

eras de buen augurio:

un gallo de vitola

y fiera acometida.

Remuerto estás

aunque no tengas canas.

Desde las gradas

dos voces socarronas

se burlaron

del lamento del amigo Valerio:

—¡Murió chiquito!

—¡Era pequeño!

Y es que el Gallo de Combate

puede ser la más humana

de todas las aves.

Luego vino el desafío

de Raúl Orizondo

contra Zenón Díaz.

Orizondo tenía la virtud

de reconocer

cuando un gallo sentía miedo.

Eran galleros de la vieja guardia

con aves de abuso y de saqueo

que si los ponías frente a un espejo

se mataban contra el grabado

de su propia lámina.

Pero de pronto se hizo —otra vez—

una luz

resplandeciente

que huía por los tejados sin llegar a los aleros:

—¡Miren! Es de nuevo el reloj de la Catedral de San Fernando.

Una luna de chispazos inofensivos:

La llave de todas las formas.

Desde los jaulones los gallos voltearon a ver

el abrillantado cuarzo

que gobernaba sus vidas

y dijeron:

—Si fuera luna llena ganarían los pintos

que tengan una pluma blanca en la cola

o los gallos oscuros, o los blancos

hasta las 3 de la tarde.

……………………..

Si fuese cuartomenguante ganarían

los de cola negra, los cenizos, los zambos

de lomo negro y los gallinos negros

……………………………..

Si estuviésemos en cuarto creciente

vencerían los giros o los gallos

color tabaco, o el gallino que fuera blanco,

o puro azul, y aquellas aves de alas amarillas

………………………………………

Y cuando llegue la luna nuevale tocará por fin

el turno a los zambos retintos, a los marañones (rojiazules),

y a todos los que tengan una cola con plumas

de variados colores.

La luna es inmortal

sin que ella lo sepa

Abandoné Pérgamo cuando se hizo

alta la noche,

tomé otra vez el rumbo

de las escaleras descendentes

como esos pájaros que pasan

y no saben el nombre del árbol

en que dormirán.

No había un rincón cercano

donde poner lágrimas a mi pena.

Aquello que creía, ya no lo creo.

Y me preguntaba: ¿Esto existe?…

pero ya no existe.

¿Esto desapareció…

se olvidó, se extinguió?

¿Podré encontrar una aguja en el pajar de la noche?

Sólo hay un consuelo como una flor de hibisco:

la poesía revive circunstancias muertas.

El recuerdo de Pérgamo

aploma las hojas blancas de mi libreta,

humedece la pluma con tinta negra

y las palabras se agrupan en líneas horizontales

aunque surjan espacios baldíos

que con tropiezo afronto.

…………………………………………………….

Conté cincuenta escalones

y vi la silueta del mayoral

Juan Sardina

parado sobre una lápida oblonga.

Había ido a Pérgamo

a buscar un poco de azul de metileno

con permanganato

para curarse de otras flores

que le contagiaron unas damas,

y le escuché decir:

—Estos remedios me costaron menos que una perra chica.

En vida,

Juan Sardina atravesó un pueblo

llamado Turmero

que ahora no existe

punteando un atajo de toros de casta

enviados por el diestro Belmonte,

para fundar la ganadería de Guayabita

en Venezuela.

Al cruzar frente a la iglesia

se detuvieron los bueyes

que amadrinaban a los toros

e hicieron una reverencia

a la cruz

del campanario mayor,

doblando el codillo

de sus patas delanteras.

Juan Sardina no pudo verme, ni hablarme.

Yo seguí de largo.

Son —tal y como dije—

infinitas las comas

de estos relatos:

fastos,

crónicas,

sucesos

donde el mundo se vuelca

sobre sí mismo

como si se colocara una camisa sobre otra camisa:

sobre otra camisa,

sobre otra camisa

y así ocurre una gran implicación

a un extremo impensable:

que si juntaras las manos

para sostener un simple sustantivo

sería tal la concentración

y el sustantivo estaría tan pesado,

tan pesado

que la fuerza de gravedad

lo haría caer como una roca

hoyando el suelo.

Pero ya no quiero hablar,

no quiero hablar,

ya es suficiente:

porque

cincuenta escalones más abajo

estaban dos poetas:

uno carecía de oído para el destino

y al otro le faltaba vista

para lo lejano:

—Si ustedes me dicen una mentira les perdonaré.

Lo cierto es que

al pasar frente a ellos

sonrieron

y sus bocas tomaron la forma

de la media moneda

con que tasaron sus versos,

mientras decían tontamente:

—¡Bienvenido! ¡Bienvenido! (Dijo el primero)

—Tengan ustedes buenas noches. (Les respondí)

—¡Bienvenido! ¡Bienvenido! (Dijo el segundo)

—Que tenga ustedes buenas noches.(Les respondí)

—¡Bienvenido! ¡Bienvenido! (Corearon ambos).

No tenían que compartir, ni bendecir.

Al parecer luego de cien años abrieron los ojos,

pero el poema no existía…

Estos fueron los remotos trancos de un viaje

al Inframundo.

En el último descanso —recuerdo—

encontré los resortes

y la porcelana blanca del reloj

de la Catedral de San Fernando:

se habían desecho contra un muro

que tenía una puerta

a las que apuntaban

las manecillas de bronce.

Aquel portillo

chicorrotico

daba al claro de un patio muy limpio

y en su centro

estaba la Virgen María

junto a un árbol de manzanas

a cuyo tronco se hallaba atado

mi gallo blanco.

El ave me reconoció,

y sacudió fuertemente sus alas,

cantando en mi honor dos veces:

como el gallo del evangelio de San Marcos.

Mientras la Virgen Purísima,

abogada nuestra,

abría sus brazos, acercándose a mí

con estas palabras:

—Como poeta eres, te quiero decir

que la verdad no es lo que espero…

yo de ti:

y antes de partir te advierto,

que cuando busques algo

lo encontrarás

en el lugar más visible de la casa.

Y cuando regreses a lo terreno

al cruzar las puertas del escaparate

por las cuales entraste a este laberinto

sólo deberás cerrar los ojos

y contar diez pasos:

De aquí diez pasos.

Porque en diez años nos volveremos a ver

………………………………….

habrá tristeza y contento.

San Fernando de Apure, Venezuela, 1952. Poeta. Profesor del Departamento de Talleres Literarios de la Escuela de Letras de la Universidad Central. Ha publicado más de diez libros de poesía; sus últimos dos títulos son los siguientes: El muro de Mandelshtam (Editorial Bartleby, 2017, España) y La sombra del apostador (Editorial Visor, 2021, España). En el año 2008 gana la beca Guggenhein. Ha publicado diversas antologías: Tierranegra (Ediciones Idea ,2008, Tenerife-España); Terranera (Raffaelli Editore, 2010, Italia); El campo / El ascensor (Obra completa. Editorial Pre-textos, 2014, España). En el año 2019 aparece una selección extensa de su obra en USA, traducida por Rowena Hill, editada por Tavern Books, y prologada por el poeta Curtis Bauer. Ha sido traducido parcialmente a otros idiomas.