Memorial de un ilustre difunto

30 noviembre, 2015

Manuel Obregón

– Al aproximarse el 6 de febrero del año 2016, siento que habré resucitado. No para vivir entre los vivos, sino para reflexionar sobre mi vida y sobre mi muerte. De algo puede servir a los que todavía peregrinan en esta tierra.

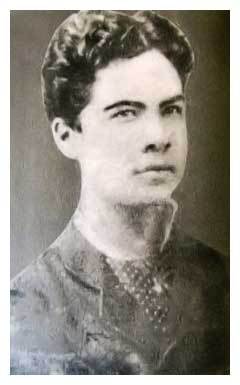

A cien años de la muerte de Rubén Darío (1916-2016).

Nunca fui católico al estilo de, Cristiano Viejo, como se decía en España a finales del siglo XIV, más debo confesar que, sin ser converso, — lo que me llevaría a aceptar ser Cristiano Nuevo–, sí soy recién llegado, o fui recién llegado a la fe cristiana en la última década de mi azorada existencia.Por cierto, mi querido amigo Amado Nervo me regaló un hermoso crucifijo, que descansa a mi lado en la cama de León que me vio morir, en una pose, entre patriarcal y quijotesca. No estaba yo para darme cuenta de lo que sucedía en ese trance a la eternidad, o, bien, al vulgar suelo donde uno llega a igualarse con los gusanos. No pocos proclamaron, en los actos litúrgicos de la misa de difunto, sobre mi creencia y devoción por los evangelios. Muestra de ello decían, el mudo testimonio del crucifijo, que en algún momento, mientras la fuerza de mis manos logró sujetarlo, daban evidencia de mi convencimiento por la doctrina cristiana. Yo pregoné, es cierto, “! Oh, Señor Jesucristo!, ¡Por qué tardas,…” pero mi queja iba más allá de cualquier dogma. Necesitado como estaba, de hambre y sed por entender al mundo, quería resignarme para, al menos, soportarlo. Cristo o Alá, no le hacen daño al orbe. Como tampoco Platón o Sócrates, o Cervantes, o la novela picaresca. Creer en algo es intrínseco al hombre. Siempre guardé respeto por la vida privada de cada quien.

Todo se reduce a lo mismo, desde el neolítico hasta nuestros días: hacer el bien es una virtud, hacer el mal un vicio. No me interesaba mirar hacia atrás para juzgar a nadie, más bien, hacia adelante, para engrandecer y hacer la vida más noble.

Cada quien le pedirá al sastre cómo quiere el traje, y cada quien sabrá, lucirlo o deslucirlo, a su manera. La religión, cualquiera que sea, si para algo sirve, debería ser para unir, no para separar a los pueblos.

Pero no era eso precisamente a lo que deseaba referirme. Más bien es a un sueño. Un largo sueño de cien años. Al aproximarse el 6 de febrero del año 2016, siento que habré resucitado. No para vivir entre los vivos, sino para reflexionar sobre mi vida y sobre mi muerte. De algo puede servir a los que todavía peregrinan en esta tierra.

Desde que nací en la humilde Metapa, aquel 18 de enero de 1867, hasta mi fallecimiento el 6 de febrero de 1916, amé la vida, intensamente, me pagara bien o mal, no me importaba. Viví tan solo 49 años. De eso no me quejo. Para la época, estaba por encima de la media. Hoy no tengo ningún prejuicio. Además, no interesa pues ya no estoy entre los vivos. Puedo decir abiertamente lo que siento, porque en el mundo de los muertos, la materia se desvanece, de eso no hay duda, más no así, los recuerdos. Los recuerdos están vivos como las larvas que se mueven, como las anguilas, como la alegría del primer amor, o, el primer desengaño.

Desde temprano me bautizaron como el poeta niño. Qué iba yo a entender lo que eso significaba. Sólo sé que gustaba de hacer versos. Eran en mí, algún día lo dije, natural, nacido.

Desde temprano me bautizaron como el poeta niño. Qué iba yo a entender lo que eso significaba. Sólo sé que gustaba de hacer versos. Eran en mí, algún día lo dije, natural, nacido.

Una vida no alcanza para contar lo que puede acontecer en un día o en un minuto. La intensidad es lo que vale. Así fue de acelerada la mía y tan compacta. Mi Nicaragua natal la llevé siempre en la sangre y presente en cada uno de mis actos. Algún día también añadí, “mi juventud… ¿Fue juventud la mía?” y hay abrojos y mucho desencanto.

A cien años de distancia los pedazos de ese crucigrama están intactos. Palabras que se entrecruzan para darme gloria o crucificarme. Hubo miel y hiel, hubo vino y vinagre. Hubo sol y sombra. Hubo esperanza y derrotismo. Agradecimiento de amigos entrañables y odio gratuito de los que me rechazaron. Fiesta y decepción. Música agradable que me hizo danzar en sueños y me dio quimeras, y, sórdidos compases que me doblegaron y me llenaron de espanto. Amores limpios que aliviaron mis neurosis y desamores torpes que me empujaron al abismo. Vestí de gala ante un rey así como fui humillado por primera vez fuera de mi patria. La pobreza y la enfermedad fueron dos sombras funestas. Las letras mi refugio y mi ley.

Sin el arte no hubiese soportado el pesado fardo de vivir. Me echaron en cara mi mestizaje, y se burlaron de la pluma que asomaba debajo de mi sombrero.

Amigos, muchos, enemigos también. No supe guardar rencores. Conocí lo que es ser padre y sufrir por no poder darles a mis hijos lo que necesitaban, pues no habían sido preguntados por qué venir al mundo.

Trabajo no me hizo falta. Aunque el dinero no alcanzaba para todo lo urgente. La bohemia se cobró en mí y caro. Ya yo, desde hacía rato, venía perdiendo la cabeza, pero la resguardé, hasta donde pude, entre luchas interiores que me congelaban el alma, para consagrarme a mi obra, y concluirla, para gloria de las letras.

Qué si lo logré, pues sí, a mucha honra. No por vanidad personal sino para consagración de una lengua que necesitaba ser renovada. Un nuevo brote que daría ramas y flores y frutos. El modernismo se impuso como una nueva primavera para fortalecimiento de la lengua castellana.

Los libros que escribí son mi testimonio. En ellos se me fue la vida. Me enfrenté a todo con coraje. Con alegría y empecinamiento. No todas las veces gané, pero el intento fue mi satisfacción más íntima. Cuando quise un retiro tranquilo y sosegado, ya era tarde. El camino que recorrí fue silvestre, lleno de malas hierbas y algunas alimañas. Sobrado es decir que me asestaron ásperos golpes y me causaron heridas profundas.

El monasterio lo vislumbré en mis alucinaciones. Provocó en mí un examen de conciencia. Pensé que no todo estaba perdido. Quise remontar vuelo en los años tardíos de mi dura existencia, pero las fuerzas me fallaron. Ya no era el mismo.

A cien años de distancia, dije, las palabras me suenan más precisas. Viene a mi mente la primera carta que escribí cuando solo tenía 15 años, tan joven era, tan flaco y descuidado. Aquella fechada en Chinandega un 3 de julio de 1882. Era una carta desesperada. La escribía para mi entrañable amigo Francisco Castro. Pedía dinero, camisas, escarpines, estaba lleno de deudas y quería huir a toda costa hacia El Salvador. Para remate ya había sentido los primeros aguijones del amor. Quería esconderme de los demás. Quién lo pensaría, a mi edad, cargaba ya una decepción amorosa, y estaba, como allí lo confieso, a punto de cometer un suicidio. Sería, me he preguntado, ese momento, premonición de lo que vendría después. No lo sé.

A cien años de distancia, dije, las palabras me suenan más precisas. Viene a mi mente la primera carta que escribí cuando solo tenía 15 años, tan joven era, tan flaco y descuidado. Aquella fechada en Chinandega un 3 de julio de 1882. Era una carta desesperada. La escribía para mi entrañable amigo Francisco Castro. Pedía dinero, camisas, escarpines, estaba lleno de deudas y quería huir a toda costa hacia El Salvador. Para remate ya había sentido los primeros aguijones del amor. Quería esconderme de los demás. Quién lo pensaría, a mi edad, cargaba ya una decepción amorosa, y estaba, como allí lo confieso, a punto de cometer un suicidio. Sería, me he preguntado, ese momento, premonición de lo que vendría después. No lo sé.

Lo cierto es que, si tratase de trazar un arco, entre esa carta de la adolescencia y la última que pude dictar porque no alcancé a empuñar la pluma por mi debilidad, –a un mes de mi muerte–, fechada en la primera semana de enero de 1916, dirigida a mi amigo Emilio Mitre y Vedia, Director de la Nación de Buenos Aires, siento, al recordar ese episodio, que la cuerda, se tensó al extremo. Es esta última, tan ansiada, o quizá más que la primera. Me quejo de los médicos que no aciertan en el diagnóstico, unos dicen una cosa y otros, otras. Me creen hasta loco. Hablo de que no deseo otra cosa que gozar de la soledad, de la buena mesa, de un poco de sol y del soplo libre del viento. Ya el tiempo, mí tiempo, estaba marcado.

Me llevaba un despecho, haber dejado a mi hijo allá en Europa en el desamparo. Al igual que a la pobre Francisca que me amó y me sirvió sin esperar nada. No es fácil soportar la idea de que no hemos cumplido. Las obligaciones familiares deben estar por encima de todo. Ya era tarde, sentía yo que la muerte me estaba acechando y tan indefenso como un niño, o, bajo la sensación de los afiebrados sueños donde uno no puede caminar aunque lo intente.

Esas dos cartas bastan para concluir que siempre mi vida fue, nadar contra corriente.

A cien años no vengo a pedir favores. Me aburrí de rogar en vida, ayudas que me negaron y retrasos en sueldos que me debían y que nunca honraron. Vengo, sí, a recordarle, a mis compatriotas, y, en especial, a los gobernantes, que no olviden que el primer deber de gobernar es, educar a sus ciudadanos. La mejor inversión, la que da mayores réditos, la que engrandece a una sociedad, y la que mejor levanta monumentos a los que legislan. La juventud, merecedora de mejor vida, los colmará de aplausos.

Este sueño de cien años sólo solicita un regalo modesto. Educar en el mejor sentido de la palabra. En apreciar el don de pensar, de criticar, y preservar y estimular la idea de justicia y libertad, incondicional, a todos los hombres y mujeres de la patria, en cualquier circunstancia. Si se cumple, tranquilo, reanudaré mi sueño.

Licenciado en Economía por La Universidad Nacional Autónoma de México, con Maestría por la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, ha laborado como funcionario bancario en el Banco Central de Nicaragua (1967-1997) y ha colaborado en la fundación de la actual biblioteca de dicho Banco, además de Asesor cultural. Jubilado de las actividades bancarias viró su oficio hacia el de la agricultura, sin olvidar nunca sus grandes pasiones: la lectura y la escritura de textos.