Calderón de la Barca en Rubén Darío

26 enero, 2016

Roberto Carlos Pérez

– Tomás Navarro Tomás nos dice que Rubén Darío utilizó en su obra treinta y siete diferentes metros y ciento treinta y seis tipos de estrofas, algunas de su invención, pero para componer su poesía, con ritmos, sonidos y combinaciones métricas nunca antes escuchadas en nuestro idioma, Darío necesitó, antes que todo, conocer la poesía española. Así, desde su juventud se cernieron sobre él la luz, el encanto, las dudas y planteamientos de Calderón. El autor de La vida es sueño ejerció en la adolescencia del nicaragüense una decisiva influencia sólo equiparable a la que de niño ejercieron sobre él Las mil y una noches y el Quijote.

A mi profesor Hernán Sánchez Martínez de Pinillos

Darío en la Biblioteca Nacional

Managua, 1884. Rubén Darío se traslada una vez más de la ciudad de León a la capital nicaragüense. Como dictaba la moda de finales del siglo XIX, se presenta en la Biblioteca Nacional con sombrero de copa a ocupar un modestísimo puesto de asistente del director, el doctor Modesto Barrios, quien había exaltado sus dotes poéticas. A los diecisiete años aprovecha que han llegado a Nicaragua, por diligencias del estudioso Emiliano Castelar, los tomos de la Biblioteca de autores españoles, editados por Manuel y Adolfo Rivadeneyra.

1884 es un año clave en la formación del poeta. Entre los tomos a dos columnas de la Biblioteca de autores españoles se encuentra la obra de don Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681), a quien el adolescente devora en los pasillos de la Biblioteca Nacional, y en ese mismo año publica un precoz aunque preclaro ensayo: «Calderón de la Barca».

Tres años antes, en 1881, cuando el ámbito de la lengua española celebraba el trescientos centenario del fallecimiento de don Pedro Calderón, el «poeta niño» había compuesto una décima utilizando un lenguaje arcaizante para alabarlo, y decirle que, desde su postura de sabio, bien sabía el dramaturgo que la vida no es sueño, y el haberlo dicho era sólo una burla hacia quienes así pensaban:

La vuesa grande expresión

me faz decir sois agudo,

et que sois home sesudo

vos, Don Pedro Calderón.

Ca agora, en esta cuestión

yo fablaré con empeño:

que non es la vida sueño,

et que os burlaís desde allí

de los que fablan que sí

en este mundo pequeño.

(«En el centenario de Calderón» Poesías completas, 167).

Ambas anécdotas sirven para resaltar que, a despecho del Darío «afrancesado», sobre el cual la crítica ha puesto toda su atención, se pueden observar dos grandes momentos en los que su poesía muestra la indeleble huella de los clásicos españoles. Del juvenil momento ha quedado constancia gracias a la compilación de quinientas páginas de versos que recopilaron Alfonso Méndez Plancarte y Antonio Oliver Belmás para en 1968 publicarlas en las Poesías completas de Darío (Madrid: Editorial Aguilar). Allí se ve al talentoso aprendiz ensayando todas las formas métricas hasta entonces conocidas en lengua española. El segundo momento, que desmiente la rúbrica de «afrancesado», justo después de Epístolas y poemas (1885), Azul… (1888) y Prosas profanas (1896), libros en los que campean los hallazgos parnasistas y simbolistas, se desvela a raíz de Cantos de vida y esperanza (1905), cuando el poeta retoma sus raíces hispanas.

El primer momento, poco atendido bajo excusa de que fueron meros experimentos métricos, merece ser revalorado, ya que sin el completo dominio de su lengua, Darío no hubiese podido vislumbrar nuevos derroteros para el español, aún cuando en su obra adulta los ocultase la estela que tras ellos habían dejado Víctor Hugo y Verlaine, sus maestros franceses. Sobre su primera versificación Darío nos dice:

Allí [en la Biblioteca Nacional] pasé largos meses leyendo […] las principales

obras de casi todos los clásicos de nuestra lengua. De allí viene que, cosa que

sorprendiera a muchos de los que conscientemente me han atacado, el que yo

sea en verdad un buen conocedor de letras castizas, como cualquiera puede

verlo en mis primeras producciones publicadas, en un tomo de poesías, hoy

inencontrable, que se titula Primeras notas, como lo hizo notar don Juan Valera,

cuando escribió sobre el libro Azul… (Autobiografía, 18).

Destellan, pues, en los albores de sus primeros años, el Poema de Mio Cid, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo y, por supuesto, Calderón de la Barca, autor del cual nos proponemos indagar en este ensayo la influencia, tanto en la imaginería como en los conceptos, de los escritos del Rubén Darío ya formado.

El ensayo «Calderón de la Barca» en El Diario Nicaragüense (1884)

Tomás Navarro Tomás nos dice que Rubén Darío utilizó en su obra treinta y siete diferentes metros y ciento treinta y seis tipos de estrofas, algunas de su invención, pero para componer su poesía, con ritmos, sonidos y combinaciones métricas nunca antes escuchadas en nuestro idioma, Darío necesitó, antes que todo, conocer la poesía española. Así, desde su juventud se cernieron sobre él la luz, el encanto, las dudas y planteamientos de Calderón. El autor de La vida es sueño ejerció en la adolescencia del nicaragüense una decisiva influencia sólo equiparable a la que de niño ejercieron sobre él Las mil y una noches y el Quijote.

Más que un simple acercamiento a la obra del dramaturgo, Darío la leyó a manos llenas hasta hacer suyos sus dilemas e inquietudes, al punto que el programa vital de Calderón asoma en Cantos de vida y esperanza y en libros posteriores. ¿Quién iba a decir que un proyecto como el de la Biblioteca de autores españoles, destinado a rescatar y diseminar obras olvidadas, llegaría a manos de un adolescente casi mendicante, quien canibalizó, como ha dicho José Emilio Pacheco, toda la literatura española?

La prueba de esto comienza a hacerse evidente en 1884, cuando Darío publica en El Diario Nicaragüense un extraordinario ensayo sobre el dramaturgo que aún hoy en día puede leerse como si más de un siglo no nos separa de él, pues tal es la perspicacia crítica que muestra Darío a sus diecisiete años.

Se trata de un texto cuya extensión y profundidad sobrepasa en mucho las exigencias del periodismo literario. En dicho ensayo, altamente estructurado, Darío resalta de Calderón sus originalísimas técnicas estéticas, caídas en el olvido durante la Ilustración española y medianamente recuperadas en el romanticismo.

Aquí surge una duda: ¿Por qué Darío decide enaltecer al dramaturgo y no a otros grades poetas como Garcilaso, Góngora, Lope o Quevedo? El arte es caprichoso y el joven se ve reflejado en el asombroso verso de Calderón, en sus obras cargadas de lirismo, en sus complejos personajes y en esas fantasías suyas que, según Darío, eras propias de «cabezas superiores» e «ingenios excepcionales». Reconoce que en Calderón se conjugan fondo, formas, genio grande y exuberante y que es, en sus palabras de adolescente exaltado, «ingenio sin segundo, gloria de las letras ibéricas y encanto universal» (Rubén Darío criollo, 134).

Así comienza Rubén a darnos un recorrido por la obra de Calderón, presentando desde el inicio de su ensayo un debate que hasta el día de hoy sigue vigente: las comparaciones entre nuestro autor y Shakespeare, el dramaturgo de Stratford. Darío conoce bien sus raíces hispanas y sabe que en ese momento la Leyenda Negra no era asunto del pasado sino algo vigente en las recién independizadas colonias.

Para finales del siglo XIX las élites liberales pugnaban por «deshispanizar» a las nuevas naciones -la ciudad de León era la cuna del liberalismo nicaragüense y en ella había crecido el poeta- con el fin de forjar un carácter nacional distanciado del de la Madre Patria. Darío lleva la pugna al campo literario y, aunque no duda en decir que tanto Shakespeare como Calderón son dignos de morar en el pabellón de los inmortales, sale en defensa del dramaturgo español a fin de esclarecer las razones por las que su obra no palidece ante la de Shakespeare. Y dice Darío:

Shakespeare, bajo el brumoso cielo de Albión, envuelto en la niebla luminosa

aunque vaga, de una edad tan extremadamente dominadora, creó aquellas hijas

de su genio, raras y hondamente atrevidas, pero que son parto exigido por las

particularidades de una época de desenvolvimiento social; conforme a aquellas

sociedades están los personajes vaciados en el molde caprichoso del autor del

Mercader de Venecia […] Júzgase a malicia la superioridad que se da bajo un

punto de vista a Shakespeare sobre Calderón. A este propósito, puede

asegurarse que tales juicios adolecen del poco detenimiento con que se hace la

comparación de los dos ingenios. Nótase que el uno es llevado a regiones donde

su imaginación halla campo para extenderse en cierto género de creaciones

formadas por influencia de motivos particulares de tiempo y escuela, así

Shakespeare; y el otro por su carácter especial vivo y atrevido; por su «humeur

aventureuse», que dice Levalloise, se siente aprisionado por las tendencias de la

edad aquella; sumergido en el océano de ideas que le oprimían, en medio de

una corte tan agitada por el espíritu de la nobleza que de antiguo había

sentado sus reales en España, Corte casi feudal; era preciso, pues, que produjera

su ánimo algo que llevase en sí el fondo y caracteres del tiempo en que vivía y

de las circunstancias en que se viera; como más vuelo hay en el pensamiento

latino, por cuanto expresa todo un encadenamiento de agitaciones, conviene

saber, influencias vastas, revoluciones pujantes, cambios y metamorfosis; el

águila poderosa prez de la raza hispana alzó el vuelo a una altura más adaptable

a la aspiración de su alma diversa a la del poeta inglés que, circunscrito en un

espacio comparativamente estrecho para su aspiración dominante, en las

explosiones de su genio modeló esas figuras magníficas, pero de un color tan

subido y misterioso que cansa al conocimiento y rinde por su vigor, a las

inteligencias que se huelgan admirar parte por parte a las grandes producciones

del ingenio humano. Las figuras de Calderón son perfiles claros, se advierten y

se admiran por su grandeza (133-134).

Luego Darío nos da la primera pista para entender, entre otras razones, por qué Calderón le resulta apasionante. Al tocar los autos sacramentales nos recuerda que el dramaturgo tuvo fuertes inclinaciones ascéticas en virtud de las cuales compuso, por ejemplo, La cena de Baltasar y El Tetrarca de Jerusalén. Pero, asimismo Calderón funde lo sagrado y lo profano y ahonda en temas por lo común destinados a la razón. Raciocinio y fe, fervor religioso y exaltación mundana. ¿No es esto lo que veremos, aunque en una versión mucho más vigorizada en el Darío de «Ite, missa est» o en el de «Yo soy aquel que ayer no más decía», el locus amoenus en el que la sexualidad alcanza niveles sagrados?

Acto seguido el poeta pasa a refutar lo que para Thomas Babington Macaulay (1800 – 1859) es un defecto: que un dramaturgo se aventure a filosofar a riesgo de arruinar su obra. Darío pone como ejemplo la profundidad filosófica de Segismundo, personaje que aúna pensamiento y estética. Así cuartea el argumento del ensayista inglés. Y continúa enumerando a acérrimos críticos del dramaturgo, tales como Blas Antonio Nasarre y Férriz (1689 – 1751) e Ignacio de Luzán (1702 – 1764), quienes le achacan que personajes de una obra aparezcan en otra, o de poner palabras doctas en bocas rústicas. Darío también cuestiona la crítica de Nicolás Fernández de Moratín (1737 – 1780), quien acusa a Calderón de presentar episodios de difícil comprensión. Darío logra rebatir tales juicios argumentando que poeta más puro sería difícil encontrar, y que «Calderón es de los autores que si más enredan la trabazón en algunas de sus comedias, es por darle fin claro y comprensible y natural desenlace» (143).

Darío cierra su homenaje regresando al debate sobre Shakespeare y Calderón, pero esta vez abriendo una veta novedosa y por demás esclarecedora. Debido a un asunto meramente geográfico, Darío afirma la superioridad del dramaturgo español. Y es que Shakespeare, siendo hijo del norte, es decir, de Inglaterra, en donde el clima es lúgubre y sombrío, sólo podía producir obras en las que abundan brujas, espectros y personajes aterradores como Lady Macbeth, quien incita a su esposo a asesinar a Duncan, rey de Escocia, para que éste pueda heredar el trono; o Cornwall, quien le saca un ojo al conde de Gloster, en una escena descrita con nauseabunda crudeza; o el pálido Hamlet, siempre perseguido por el fantasma de su padre quien lo impulsa a vengar su muerte.

Por otra parte, Calderón, hijo de un país cuyo sol brilla como éter encendido, y al que bañan esas aguas mediterráneas, donde confluyeron y se amalgamaron las diversas riquezas culturales que Inglaterra vio extrañas y distantes, produjo personajes exuberantes libres de trabas y prestos a alzar el vuelo, como Segismundo, Rosaura o Muley. Los personajes de Calderón no son producto de imaginaciones lúgubres, sino de un espacio que los impregna de un azul luminoso. Por eso Hamlet dirá «To be or not to be, that is the question», mientras que Segismundo afirmará «que toda la vida es sueño,/y los sueños sueños son».

El Oriente y la mujer calderonianos en Rubén Darío

Es posible relacionar el exotismo, la atracción por Oriente, el apasionado gusto por escenarios extravagantes, la seducción por sus lujos y desmesuras, en la obra de Darío con la lectura de Calderón. Por ejemplo, en El castillo de Lindabridis, obra de capa y espada, que se desarrolla en los alrededores de Babilonia, un fauno se esconde en una cueva encantada al ser perseguido por un caballero armado, mientras que de un castillo volador estacionado en la tierra, salen varias doncellas a plantar un cartel para luego retomar el vuelo.

A su vez, en El príncipe constante, cuya trama acontece en Marruecos, la siempre melancólica princesa Fénix (la Aurora, hija del Sol) es amada con pasión por el guerrero Muley Hasan, cuyos parlamentos exhiben un lenguaje que presagia ya la exótica imaginería modernista: jazmines y rosas, paños de oro, países azules, lluvias en zafir, montes de plata, cristales cuajados en aljófares, diamantes fuertes, etc. Este amor pasional entre Fénix y Muley es el contrapunto del amor religioso encarnado por don Fernando, infante de Portugal, fiel a su religión. Y es que en Calderón, sobre un trasfondo exótico, se introduce la dialéctica entre el amor sacro y el erótico, celebrados con igual validez. De la misma manera percibirá Darío el exotismo e irá un poco más lejos que Calderón al fundir en uno ambos tipos de amor.

La visión que Darío recibe de Oriente no está mediada por el imaginario que Occidente adquirió luego de la invasión napoleónica de Egipto en 1798. En su ensayo, Darío es enfático en separar el arte de la política al decir: «¡Quiera Dios que la juventud procure tomar ese camino [el camino de estudiar las letras por amor al arte] en lugar de entretener la inteligencia de una manera inútil, en cuestiones de política militante, que no producen más que fatales desavenencias y frutos dañinos y faltos de savia fecunda!» (147). Inútil hubiera sido convencer a cualquier modernista hispanoamericano con visiones europeas de la colonia. Sin embargo, la invasión de Egipto sirvió en bandeja de plata no sólo a Francia sino a otros países de Europa la idea de una racionalidad europea superior. En 1978, Edward W. Said (1935 – 2003) hizo por el Medio Oriente lo que la crítica cultural ya había hecho en África y estaba haciendo en la India: denunciar la imagen europea del «otro» que, santificado apenas un siglo antes como «buen salvaje», se convertía ahora, durante la fiebre imperialista, en un ser inferior, incapaz de alcanzar por sí mismo lo verdaderamente valioso: riqueza y desarrollo.

Aunque en el siglo XIX artistas como Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 – 1867) y Eugène de Lacroix (1798 – 1863) posaran la mirada en Oriente Medio buscando escapar del desarrollo y la adoración a la máquina que trajo consigo la Revolución Industrial, y ansiaran plasmar en sus lienzos civilizaciones más «primitivas» en comparación a la europea -Delacroix pinta «Mujeres de Argel» en 1834 e Ingres «La odalisca y el esclavo» en 1839 y en 1863 «El baño turco», ambas de gran erotismo- es obvio que la atracción por Oriente la heredó Darío, dado lo prematuro de su ensayo y puesto que no conoció París sino hasta 1893, no por mediación de Francia, sino a través de su admirado dramaturgo, para quien, por razones históricas, hubiera resultado imposible ver a los musulmanes como seres inferiores, pues al fin y al cabo habían ocupado la península durante ocho siglos y, bien que mal, formado parte de las literaturas peninsulares del Medioevo.

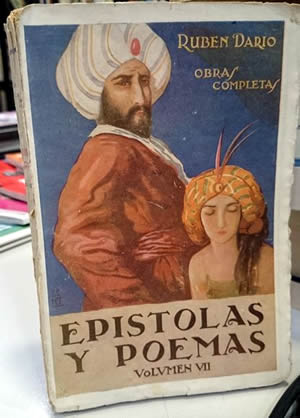

Aunque es conocidísima la adoración que desde niño tuvo Darío por Las mil y una noches, no fue hasta en Epístolas y poemas, publicado en 1885, o sea, poco después de su encuentro con la obra de Calderón en La biblioteca de autores españoles que aparece, por ejemplo, «La cabeza del rawí», poema oriental en el que un astrólogo de Bagdad le revela a un rey persa que está muriendo por falta de amor. El rey hace llamar a todas las doncellas de la región. Unas desnudas y otras sólo adornadas con diademas y arracadas, compadecen ante él. De inmediato se siente atraído por una «de bellos ojos y piel tersa» a quien toma por esposa. Pero ella está irremediablemente enamorada de Balzarad el rawí, es decir, de un recitador de poesía de acuerdo a la cultura árabe preislámica. Al saberlo y en venganza, el rey manda matar al poeta y le envía la cabeza envuelta en una caja a su bella mujer, quien termina suicidándose.

Aunque es conocidísima la adoración que desde niño tuvo Darío por Las mil y una noches, no fue hasta en Epístolas y poemas, publicado en 1885, o sea, poco después de su encuentro con la obra de Calderón en La biblioteca de autores españoles que aparece, por ejemplo, «La cabeza del rawí», poema oriental en el que un astrólogo de Bagdad le revela a un rey persa que está muriendo por falta de amor. El rey hace llamar a todas las doncellas de la región. Unas desnudas y otras sólo adornadas con diademas y arracadas, compadecen ante él. De inmediato se siente atraído por una «de bellos ojos y piel tersa» a quien toma por esposa. Pero ella está irremediablemente enamorada de Balzarad el rawí, es decir, de un recitador de poesía de acuerdo a la cultura árabe preislámica. Al saberlo y en venganza, el rey manda matar al poeta y le envía la cabeza envuelta en una caja a su bella mujer, quien termina suicidándose.

Estas insólitas mujeres, debemos suponer dado el conocimiento de Darío sobre la literatura española, son herencia de Calderón y de todo el teatro del Siglo de Oro: mujeres atrevidas, que luchan por realizar su proyecto vital -basta como ejemplo Rosaura que llega a Polonia vestida de hombre a fin de que Astolfo, duque de Moscovia, le restaure su mancillada honra-, mujeres que son distintas a las del teatro inglés, interpretadas por hombres y quizás por ello, con escasa escenificación. Las protagonistas de Calderón, son, por el contrario, arrojadas, dotadas de libre albedrío y en constante uso de razón, aún en su desdicha. Así, la bella Fénix quien en su soneto a las estrellas, respuesta al soneto de las flores del príncipe don Fernando, alude a los cuerpos celestes como flores nocturnas para dejarnos entrever la fugacidad de la vida. Las mujeres de Calderón son pasionales y hasta explosivas; entre sus motivaciones fluyen sentimientos religiosos y paganos. Como señala Antonio Regalado, en el teatro de Calderón:

el personaje femenino aparece como madre, hija, hermana, amante, santa,

pecadora, intelectual, bandolera, aristócrata, burguesa, gobernante, diosa o

semidiosa; como María, la madre de Cristo, o la misma personificación de la

Humana Naturaleza en los autos sacramentales. Calderón acentúa y amplía la

cuestión del libre albedrío heredada de sus predecesores, hasta el extremo de

crear figuras que hacen suya una problemática que las convierte en auténticas

«intelectuales»» (Calderón: los orígenes de la modernidad en la España del Siglo

de Oro, 1: 937-938).

Tal vez fueron los personajes femeninos de Calderón los que permitieron a Darío imaginar a las atrevidas y sensuales mujeres que vemos, por ejemplo, en «Divagaciones». Como en ningún otro poema, en «Divagaciones», expone el poeta su deseo de una legión de mujeres con las que ansía saciar su sed de amor; amor eros llevado a un nivel sagrado en donde la Virgen María es colocada junto a Hetaíra, cortesana que, aunque refinada, se dedicaba a la prostitución.

Es de todos conocido el culto a la Virgen María que subyace en el amor cortés, pero en Darío, como en Calderón, eros y ágape se unen y en sus mujeres convergen impulsos religiosos y profanos. Darío anhelará un amor pasional en términos sagrados, ya que para él no existe nada más sagrado que la unión carnal. Por eso, en «Divagaciones» le pedirá a una alemana, a una china, a una japonesa, a una hindú y a una africana:

Sé mi reina de Saba, mi tesoro;

descansa en mis palacios solitarios.

Duerme. Yo encenderé los incensarios.

Y junto a mi unicornio cuerno de oro,

tendrán rosa y miel tus dromedarios.

(«Divagaciones», Rubén Darío: Poesías completas, 556).

La literatura está llena de misterios. Uno de ellos reside en que las ideas de una época suelen repercutir en siglos y épocas posteriores. Así, debido es notar que si en Darío hay mujeres de toda índole es porque una de las mayores características del teatro del Siglo de Oro, especialmente el de Calderón, fue crear personajes femeninos de distintas culturas que, poniéndolas juntas, son las mujeres que tanto ansía Darío. Y lo son no sólo por su diversidad, sino también por la fuerza que el barroco le otorgó a la mujer y que el modernismo retomó como uno de sus grandes legados. En Calderón resaltan personajes femeninos de gran poder, por lo que resulta imposible no ver que Darío los toma como herencia y los potencia al punto que la mujer es propiciadora de placer, dicha, alegría, felicidad, y que sin ella todo es vacuo.

En «¡Carne, celeste carne de la mujer!» Darío nos dice que todo se soporta gracias a ella, pues en ella están la lira, o sea, la música y la poesía, la rosa (la naturaleza), la ciencia armoniosa, el perfume vital. En la mujer se encierra todo lo que le da valía al mundo y sin ella ni siquiera el progreso, ideal político y económico del siglo XIX, tiene sentido. Por eso Darío dirá:

Inútil es el grito de la legión cobarde

del interés, inútil el progreso

yankee, si te desdeña.

Si el progreso es de fuego, por ti arde.

¡Toda lucha del hombre va a tu beso,

por ti se combate o se sueña!

(669).

La música primero

No es sólo el exotismo y el lugar preferencial que Calderón le otorga a la mujer lo que más aprecia Darío del dramaturgo. En el primer monólogo de Segismundo, el poeta plantea un profundo dilema filosófico sin olvidar que la música es un medio altamente efectivo para transmitir mensajes. Y lo llamamos poeta porque Darío insiste en su ensayo en ver al dramaturgo como un poeta lírico. No se le escapa que sus parlamentos contienen grandes dosis de lirismo a pesar de que la poesía lírica fuera, como los salmos de David, poesía personal hecha para ser cantada o recitada con acompañamiento musical. Calderón sabe tensar la lira y parte de esto radica en la musicalidad que le imprime a sus versos, pues para él no hay idea sin música y parte de esta musicalidad reside en lo pictórico de sus descripciones. No se conoce de un poeta del barroco -insistimos en el epíteto de Darío- tan iconográfico como Calderón.

Cuando Segismundo se queja, lo hace en décimas espinelas creando una melodía que no sólo se sustenta en rimas consonantes, sino en esbozar imágenes que sirven de columna o cimiento sobre el cual discurre la música. En casi todo el primer monólogo de su protagonista, Calderón intensifica la sonoridad de los versos por medio de las imágenes que va erigiendo, por ejemplo, a través de la prolija descripción de las aves («flor de pluma/o ramillete con alas»), del bruto («piel/que dibujan manchas bellas/apenas signo es de estrellas,/ (gracias al docto pincel)», del pez («aborto de ovas y lamas,/y apenas, bajel de escamas»), y del arroyo («culebra/que entre flores se desata,/y apenas, sierpe de plata,/entre las flores se quiebra»). Sabemos desde el principio que Segismundo se encuentra privado de su libertad, pero no es eso lo que nos mueve a compasión, sino el arcoíris de belleza con el que Calderón cubre la escena y que contrasta con la tragedia del protagonista. Todo este sistema representativo no es un grito desnudo, sino un entramado revestido de colores, de hermosura musical, y es esto precisamente lo que revela el horror.

Lo mismo puede decirse del primer parlamento de Fénix en El príncipe constante, en el que la princesa expresa su inexplicable aflicción que de inmediato se estrella con la belleza de los jardines que la rodean:

Sólo sé que sé sentir,

lo que sé sentir no sé,

que ilusión del alma fue.

No me pueden divertir

mi tristeza estos jardines,

que a la primavera hermosa

labran estatuas de rosa

sobre templos de jazmines.

(83).

Ni la música que en escena tocan los cautivos ni la magnificencia de los jardines («mar de flores»), logran arrancarle una sonrisa a la princesa. Calderón de nuevo crea una oposición entre sentimiento y desgracia interna con la galanura de la naturaleza para dejar entrever un problema de fondo: la profunda tristeza que pone la estabilidad de Fénix en peligro. En esto radica la efectividad del mensaje, pues para darle forma a la idea se vale de las coloridas imágenes que a su vez refuerzan la musicalidad, tanto rítmica como melódica, de estas redondillas.

Calderón, con muy pocas excepciones, es un poeta de luz, de reflejos claros que sustentan la melodía de sus versos y obligan a la mente del lector a alzar vuelo y hasta percibir colores, aromas y texturas. Como su maestro, Darío es también un poeta luminoso, para quien la música debe ir antes que todo. Por eso, en las «Palabras liminares» de Prosas profanas nos dice: «Como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la harmonía verbal, una melodía ideal. La música es sólo de la idea, muchas veces» (547). No existe un solo verso de Darío en donde la música no sea un factor imperante para codificar lo que su poesía trata de expresar.

¿Acaso no es por su excesiva musicalidad por lo que lo atacarán las futuras generaciones vanguardistas? Quizás la lección de sobreponer la música ante todo la aprendió en los pasillos de la Biblioteca Nacional al leer a Calderón y luego la reforzará por el «Arte poética» de Verlaine: «Busca la música primero./ […] Verso sin música es la muerte». Hay algo sincrético en ambos. Su admirado maestro le dará las pautas para cifrar mensajes por medio de «la melodía ideal», con las que escandalizará a quienes quedaron embrujados por su desbordada musicalidad y no pudieron ver que es la música la forma mediante la cual Darío descollará sus más grandes e inquietantes ideas.

En el teatro de Calderón, como en todo el teatro clásico español, reina la polimetría. En él desfilan los tercetos, las redondillas, las quintillas, las octavas reales, las silvas, las décimas, el romance y el soneto, cada uno con su propia función como estipuló Lope de Vega en el Arte nuevo de hacer comedias. Difícil sería enumerar las veces en que Darío se vale de todas estas formas métricas para expresar sus alegrías, angustias y tristezas, pero sí es necesario decir que no se conoce de otro modernista que haya utilizado toda esta legión de metros y cuya obra esté profundamente marcada por este legado.

El dilema de Segismundo en Darío

«¡Y teniendo yo más alma,/tengo menos libertad!». Este es el doliente estribillo, que con sus variantes, utiliza Segismundo para quejarse de su destino. Envidia ontológica ante los cuatro elementos: aire, tierra, agua y fuego, que gozan, en sus manifestaciones naturales (ave, homo sapiens, pez, arrollo y volcán), de más albedrío que él. Su punzante monólogo no comienza dirigiéndose a las musas, invocadas por Homero y Virgilio para componer sus poemas épicos, sino increpando al cielo, al cosmos, a Dios, porque su dolor persigue una respuesta ya que él, que todo lo racionaliza, también exige una racionalización de parte de Dios que consiga refutarle su argumento. Y ante el silencio de su Creador, una pregunta retórica -«¿qué delito cometí/contra vosotros naciendo?»- lo conduce a contestarse a sí mismo: «pues el delito mayor/del hombre es haber nacido».

Es la genuina voz de la especie humana, dirá Unamuno ya en el siglo XX, pues le parecía claro que todo hombre en algún momento se ha preguntado, aprisionado en la inmensa cárcel del mundo donde abundan odios, celos y mentiras, su razón de existir. Job maldice el día en que nació y también lo hace Jeremías encerrado en un calabozo. Las increpaciones de Segismundo son universales, arguye Alfonso Reyes cuando las percibe como «un tema que se desenvuelve en la literatura, plegándose al criterio de cada época («Un tema de La vida es sueño», Obras completas, 4: 185). Así, también Homero decía que el hombre es la más triste de las bestias del campo.

También el mismo Alfonso Reyes, hace casi un siglo, en 1917, reveló cómo las ideas que plantea Segismundo en su monólogo -el delito de nacer y la falta de libertad- penetraron en la España renacentista y barroca a través de Plinio, quien en el séptimo libro de su Historia natural deja claro el lamentable estado del hombre y el lugar que ocupa en el mundo en comparación a los demás animales:

Sólo al hombre ha hecho naturaleza desnudo, y en tierra desnuda, y el día que

nace comiença a auitarla con quexido y llanto. En ningún animal ay lágrimas

sino en el hombre, las quales son principio de vida. No ríe hasta aver passado

quarenta días, y llora al momento que nace. Las otras fieras y animales que

nacen entre nosotros quedan libres en naciendo, y el hombre -nacido para señor

dellos- llorando está, ligado de pies y manos, y como por mal agüero comeinça

su vida por prisiones y dolor; y este mal no le viene por otro error, sino por aver

nacido (citado por Reyes, 4: 215).

Las palabras de Plinio llegan hasta Calderón y a través de la pluma del dramaturgo las escuchamos ya no como una idea filosófica, pues al ser dichas por un intérprete en el drama, taladran el corazón del espectador y lo orillan a reflexionar. Codificadas en lenguaje poético, lo que para Plinio era un argumento basado en la lógica, para Calderón es una reflexión cribada por el corazón. El quejido de Segismundo estremece aún hoy en día hasta las lágrimas. En Calderón la comparación con que Plinio inaugura su tratado sobre el ser humano se convierte en una lacerante propuesta que conduce a la catarsis.

Ya desde el inicio de su monólogo Segismundo nos remite a un tema doctrinal. A partir de la caída del hombre, toda la armonía que existía en el paraíso se desplomó. En el nuevo orden que suplantó al establecido originalmente por Dios, el hombre ya no era amo y señor de todas las criaturas del mundo. La naturaleza que estaba destinada a servirle de golpe se le tornó adversa y para subsistir debió hacerlo con sacrificio y sudor. Segismundo dirá:

Aunque si nací, ya entiendo

qué delito he cometido:

bastante causa ha tenido

vuestra justicia y rigor,

pues el delito mayor

del hombre es haber nacido.

(Diez comedias del Siglo de Oro, 614).

Vuelta la naturaleza contra el hombre, nacer se convierte en una transgresión, pues a raíz de la caída nada le es amable sino adverso, ganado con trabajo y dolor. Pero Segismundo lleva el conflicto aún más lejos, ya que es prisionero en una torre, y argumenta que se le ha privado de libertad por haber llegado al mundo de manera delictiva. Entiende que hay hombres libres como su carcelero, más su argumento no es sociológico, pues percibe su condición de criatura, y no halla en el mundo natural ni en el religioso, nada que justifique tanto la prisión física como la imposibilidad de ejercer su libre albedrío.

Rubén Darío tampoco acepta la condena del sufrimiento y, al igual que Segismundo, envidia a los elementos de la naturaleza, el árbol y la piedra, y también se queja, diciendo:

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,

y más la piedra dura, porque esa ya no siente,

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo

ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

(«Lo fatal», 688).

Estamos ante los mismos celos metafísicos de Segismundo, aunque la diferencia es irónica, pues mientras el protagonista de Calderón anhela la libertad, Darío ansió aislarse de un mundo hostil que le hería la piel. Si uno quiere salir de la torre que su padre le mandó edificar, el otro construye la propia, aunque de marfil, para aislarse del mundo que sus predecesores le han legado. Y no debe ser casual que su encierro haya conducido al poeta a expresar ansias similares a las de Segismundo en su primer soliloquio. Darío nos dice:

La torre de marfil tentó mi anhelo;

quise encerrarme dentro de mí mismo,

y tuve hambre de espacio y sed de cielo

desde las sombras de mi propio abismo.

(«Yo soy aquel que ayer no más decía», 628-629).

En este poema fechado en 1904 Darío seguramente se refiere a las condiciones emocionales que lo habían llevado, años atrás, en Prosas profanas, a defender su escritura como propia, totalmente personal, aún cuando llevara la rúbrica de «modernista». Es tan profunda para él la vivencia de la literatura, tan personal, tan íntima, que aconsejará al escritor seguir escribiendo aún cuando nadie lo escuche: «cierra los ojos y toca para los habitantes de tu reino interior»

(547).

Hambre, orfandad, desamparo, sufrimiento, todo lo padeció Darío en momentos en que la humanidad daba un vuelco terrible. En «Ecce Homo» Darío increpa a Dios violentamente diciéndole:

¡Oh Dios! ¡Eterno Dios, siempre soñado,

siempre soñado, que jamás te vimos!…

¿No te duele el estado

fatal en que vivimos?(396).

Y mucho le dolía la vida, tanto así que una vez más toma las palabras de Segismundo -el nacer como un hecho reprensible- y le dice al pequeño Rubén Darío Sánchez, el segundo hijo que procreó con Francisca Sánchez del Pozo:

Tarda en venir a este dolor a donde vienes,

a este mundo terrible en duelos y en espantos;

duerme bajo los Ángeles, sueña bajo los Santos,

que ya tendrás la Vida para que te envenenes.Sueña, hijo mío, todavía, y cuando crezcas,

perdóname el fatal don de darte la vida

que yo hubiera querido de azul y rosas frescas;

pues tú eres la crisálida de mi alma entristecida,

y te he de ver en medio del triunfo que merezcas

renovando el fulgor de mi psique abolida(«A Phocas el campesino», 667-668).

Si para Segismundo nacer es un delito, para Darío otorgar la vida, sabiendo que venimos a un mundo corrompido, lleno de espantos y dolores, es todavía peor. Ante la infamia de traerlo a este valle de lágrimas, lo único que desea Darío para su hijo es que a diferencia de él, no sea maltratado por la vida prematuramente.

Darío frente a las academias

Cuando a sus diecisiete años Darío escribió su ensayo laudatorio revalorando la obra de Calderón, el adolescente no se imaginaba que desde ya estaba rebelándose contra las academias a las que desdeñó a lo largo de su vida. El Siglo de las Luces vio con recelo la obra del dramaturgo y él, sin haber conocido las metrópolis y aislado en una remota región de América, se enfrentó a una pléyade de detractores que miraban al dramaturgo como un escritor cuya obra sólo tenía vigencia en España.

Informado y profundamente documentado acerca de lo los debates que suscitaba su admirado maestro del otro lado del Atlántico, Darío hizo lo que ningún pensador hispanoamericano había hecho hasta entonces por el dramaturgo español. Pionero en todos los aspectos de su vida de poeta, el nicaragüense ofrecía una de sus primeras lecciones de cómo el arte es capaz de obviar ideologías. En la flor de su adolescencia, Darío comenzaba a darle forma, a través de sus lecturas y juicios, al movimiento trasatlántico que unió a España con América, aún cuando las recién independizadas colonias se encontraban en pugna con la Madre Patria.

Obras citadas

Calderón de la Barca, Pedro. El príncipe constante. Ed. Fernando Cantalapiedra y Alfredo Rodríguez López-Vázquez. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996. Impreso.

Darío, Rubén. Poesías Completas. 11va ed. Madrid: Aguilar, 1968. Impreso.

Diez comedias del Siglo de Oro. Ed. Hymen Alpern y José Martel, 2da ed. New York: Harper & Brothers Publishers, 1939. Impreso.

—. Autobiografía. 8va ed. Managua: Ediciones Distribuidora Cultural, 1997. Impreso.

Regalado, Antonio. Calderón de la Barca: los orígenes de la modernidad en la España del Siglo de Oro. 2 vols. Barcelona: Ediciones Destino, 1995. Impreso.

Reyes, Alfonso. Obras completas. 21 vols. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1957, Impreso.

Sequeira, Diego Manuel. Rubén Darío Criollo. Buenos Aires: Editorial Guillermo Kraft, 1945. Impreso.

Revista bimensual y digital que promueve las ideas, la creación y la crítica literaria. Fundada en 2004 por el escritor Sergio Ramírez