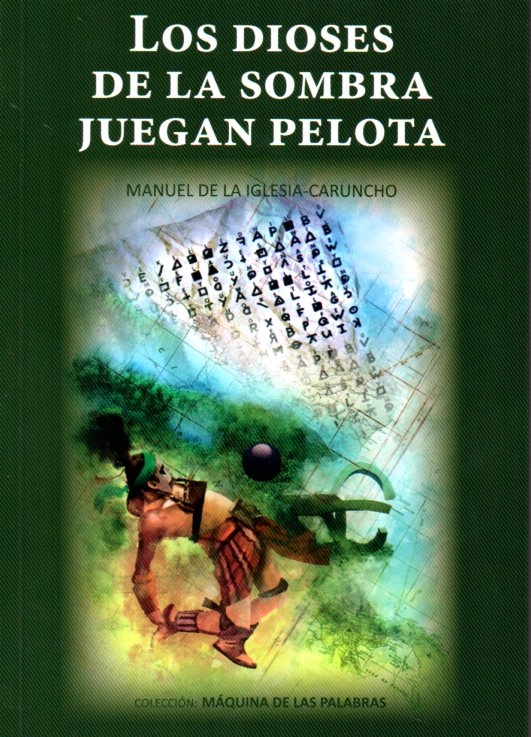

Los dioses de la sombra juegan pelota

29 enero, 2016

Manuel de la Iglesia-Caruncho

– En los años 80 Centroamérica era un polvorín que ya había estallado, y era también un laberinto: allí actuaba la Embajada estadounidense, la CIA, los sandinistas, la Contra, las guerrillas salvadoreña y guatemalteca, el ejército norteamericano, los espías, los internacionalistas… La crisis centroamericana involucraba, sin hacer distingos, a los generalotes hondureños, a la población local, a los periodistas atrevidos, a los embajadores acreditados y a los cooperantes españoles. Con la revolución sandinista como telón de fondo, algunos de estos personajes se dan cita en esta obra. A todos ellos, el vendaval desatado les sacude y cambia sus vidas para siempre. Algunos de los protagonistas se encuentran 25 años después en la celebración de un cumpleaños y se desvelan entonces determinadas claves que voltearon su existencia.

Capítulo 2

Foto en los cafetales

Sixto Portavales sostenía en una mano un vaso con ron oro y se acariciaba la barbilla con la otra. Tenía un mentón pronunciado y su barba cerrada, en lugar de disimularlo, se lo afilaba más. Pero él no se preocupaba por esas pequeñeces.

Esa noche reinaba el buen humor en su espíritu, aunque su rostro nunca delataba su estado de ánimo. Su cara, habitualmente seria, constituía un obstáculo casi insalvable para adivinar si se divertía o no. Había que conocerlo muy bien para no pasar por alto algún sonido que delatase su contento, para captar un inaudible jo, jo, jo, parecido al que emite Papa Noel en los filmes infantiles, aunque lanzado a un volumen mínimo, o para notar el leve alzamiento de sus pobladas cejas que denotaba divertimento, mientras el resto del semblante permanecía impasible.

Javier Laúd, fotoperiodista free lance, le proponía una escapada a las montañas del Norte para realizar un reportaje sobre los cortes de café. Uno se encargaría de las fotos y el otro de los textos. A Sixto, a quien jamás se le habría ocurrido exponerse a los múltiples peligros que albergaban aquellos lugares remotos del interior del país, la propuesta le parecía una locura.

Hacía calor en Managua, como todas las noches del año, un calor húmedo y pegajoso, un calor que se hacía insoportable cuando se aproximaba la Semana Santa. Sixto y Javier compartían mesa en la terracita del “Jicote” con Santiago Carreño y otros colegas suyos, quienes habían presentado aquel día un proyecto de ordenación urbana en un pequeño salón de conferencias de la sede de Naciones Unidas en Managua. Estaban celebrando el resultado exitoso de meses de trabajo.

A esas horas la terraza del Jicote se llenaba de managuas, de los pocos que iban quedando en la ya de por sí escasa clase media nicaragüense, siempre con un ojo puesto en Estados Unidos por si las cosas se torcían y la revolución sandinista se radicalizaba, y también de cooperantes y representantes de organismos internacionales. Allí se entregaban todos, entre trago y trago de cerveza o ron, a un rato de plática con los compadres.

No era la primera vez que Sixto coincidía con Santiago fuera de Tegus. A pesar de ser tan distintos se entendían muy bien. El arquitecto constituía una buena fuente de información para el periodista por sus contactos en la región y además le estaba agradecido, pues no era la primera vez que, en sus crónicas, Sixto hacía referencia a la labor que desplegaban aquellos entusiastas expatriados en los pequeños y castigados países centroamericanos.

Sixto, Santiago y Javier, después de encontrarse en la presentación del plan de ordenamiento urbano, habían acudido juntos a un recital de poesía en las ruinas del Gran Hotel, un lugar sobrecogedor donde la mitad de las paredes y techos se habían desplomado durante el terremoto de 1974 -como había sucedido en todos los edificios del centro de Managua- y en el que se había despejado una zona de cascotes para levantar un humilde anfiteatro.

Santiago y Javier salieron emocionados. Se trataba de un espectáculo primitivo, sencillo, sin aditamentos, como cualquiera imaginaría la representación de los primeros dramas en la antigua Grecia. En medio de un silencio sepulcral, casi en penumbra, se escuchaba el vuelo de las palabras de las poetas, pues de mujeres se trataba, dirigidas a un público entregado.

– Ha sido una velada inolvidable en un lugar mágico -comentó Santiago admirado por lo insólito del lugar-. Nunca hubiera pensado en una solución arquitectónica tan simple para aprovechar un espacio en ruinas.

– A mí me ha parecido enternecedor. ¿Cómo es posible expresar de forma tan bella ese sentimiento de rebeldía ante quien no te deja ser libre abusando de la fuerza? -expresó Javier.

– ¡Bah, paparruchas! Os dejáis engañar con cualquier cosa -dijo Sixto descreído-. Esto sólo ha sido una buena puesta en escena de una mala obra, como es toda revolución. Propaganda que se hace el Gobierno para ganarse la simpatía internacional de los incautos como vosotros.

Más tarde, se encontraron en el Jicote con los colegas de Santiago y entonces Javier comenzó la proeza de convencer a Sixto para que le acompañase a los cortes de café. Había explorado la posibilidad de viajar con los empleados del Ministerio de Cultura hasta los cafetales del norte del país.

– El reportaje será una primicia, no sólo en España. Y no te preocupes, nadie te echará de menos unos cuantos días de Semana Santa. Es época de vacaciones.

Pero a Sixto la idea no le seducía lo más mínimo, no le hacía ni pizca de gracia. En realidad le daba miedo, aunque tratase de disimularlo. Además, había pensado hacer una escapada en aquellos días de asueto a algún lugar de playa, tal vez a Cuba o a República Dominicana, a relajarse y a beber mojitos y piña colada.

Santiago mantenía mientras tanto otros temas de conversación con sus compañeros. Habían recibido felicitaciones “por un trabajo bien hecho”, como recalcó el ministro de Vivienda y, más importante aún, dispondrían de fondos para restaurar la Iglesia de Subtiava. Ese había sido el anuncio que se tenía calladito el representante de UNESCO para la región. Se felicitaban por el acierto de haberlo llevado a conocer la Iglesia. Se había entusiasmado con la idea, pues la reconstrucción de algún edificio singular, por su efecto-demostración, era la forma ideal de complementar los programas de rehabilitación de cascos históricos.

La Iglesia, de estilo mudéjar, se había levantado a comienzos del XVIII. En la visita les había acompañado el obispo –al cabo, se hallaban en su jurisdicción- quien se había mostrado muy interesado en que se acometiesen las obras. Santiago y sus colegas de la oficina del Patrimonio Nacional le habían explicado el empleo del artesonado con decoraciones de lazo morisco y las variantes que ofrecía el mudéjar nicaragüense respecto a otros templos centroamericanos.

Mientras, Sixto se convenció de que la propuesta del fotoperiodista iba en serio, y se dispuso a poner todas las pegas que se le ocurriesen. Aquel no era un lugar recomendable, la Contra merodeaba por la zona, había serpientes venenosas –ofidios, dijo, una palabra que imponía más respeto- y hacía un frío que pelaba en esas montañas del norte, como todo el mundo sabía. “En fin, me parece bien que hagamos algo juntos, pero mejor pensemos en otro reportaje”.

Javier no estaba dispuesto a darse por vencido ante las reticencias del gallego y contraatacó. Sostuvo que era muy difícil que ocurriese algo en tan pocos días y afirmó que serían la envidia de los colegas, pues no cualquiera obtenía un permiso para dirigirse a esa zona del país.

– Claro, porque se corren peligros inimaginables –recalcó Sixto.

Javier trató entonces de tocar la vena profesional del gallego: “A la revista semanal de tu periódico le va a entusiasmar. Oportunidades así no se cruzan todos los días en el camino, y tú lo sabes”.

– Yo lo que sé es que los cortes de café son un objetivo de primer orden para la Contra –quiso zanjar Sixto.

Lo que no podía imaginarse el gallego era lo acertado que estaba, y no sólo por las razones que apuntaba. Paralizar la recolección de café, que suponía la mayor entrada de divisas para el país con gran diferencia, permitiría a los antisandinistas deteriorar aún más la economía nica y reducir los ingresos del gobierno; pero, además, la Administración norteamericana necesitaba una ofensiva exitosa de los antisandinistas para que el Congreso aprobase los cien millones de dólares de ayuda que Ronald Reagan quería destinar a la Contra. Un ataque capaz de causar serios daños en los departamentos norteños cargaría de argumentos al Gobierno estadounidense para convencer a los congresistas más reticentes a apostar por la Contra o, al menos, para ganar el voto de los indecisos e inclinar así la balanza a su favor.

La noche avanzaba. Los colegas de Santiago se retiraron y los tres amigos ordenaron algo para comer, pues estaban cargados de alcohol. En estas se oyó exclamar a un Sixto envalentonado: “¿Quién dijo miedo?”

xxx

Eran las cinco de la mañana de un domingo de marzo de 1986 cuando Sixto y Javier subieron a un autobús del Ministerio de Cultura. Varias horas después llegaron a la ciudad de Matagalpa, donde esperarían la llegada de otros brigadistas del Estado.

Javier, que a esas horas ya había tirado el primer carrete de fotos, estaba entusiasmado. Le comentó a Sixto que un ministro les acompañaría a los cortes. “Aquí predican con el ejemplo”.

– Paparruchas –respondió Sixto adormilado-. A mí, la verdad, me parece una bobada. Mejor harían todos estos cortadores de pacotilla cumpliendo con su trabajo en Managua, el tal ministro el primero. La especialización se inventó hace milenios y ha hecho avanzar extraordinariamente a la humanidad.

Estaba arrepentido de haber cedido a los deseos de Javier. Había confiado en que no conseguiría el permiso para acompañar a los cortadores y, contra su pronóstico, se lo habían otorgado. ¡A saber cómo terminaría aquella aventura! No hay nada peor que los tragos –pensó-. Te envalentonan, pero después, cuando se disipan sus efectos, aparecen las consecuencias de las bravuconadas.

– Pero es que aquí se pretende forjar un “hombre nuevo” para construir una nueva sociedad –argumentó Javier-. ¿No te das cuenta?

– El hombre es ya demasiado viejo como para tratar de cambiarlo –balbuceó Sixto amodorrado-. No te creas esas monsergas -y cerró los ojos dando a entender que daba la conversación por terminada.

Acompañaban a un grupo numeroso de trabajadores de la Administración Pública que cortarían café durante un mes. La cosecha de aquel año se presentaba buena y el Gobierno había lanzado un llamamiento para reforzar la labor de otros trabajadores que llevaban ya varios meses en los cafetales.

El estado de las carreteras no permitía seguir el viaje en bus a partir de Matagalpa y al equipo de Javier y Sixto le tocó subirse a la parte trasera de un camión, a techo descubierto, que arrancó hacia el poblado de El Tuma.

Dos jeeps del ejército les daban escolta. Aunque las posibilidades de un ataque eran remotas, más valía tomar precauciones. Pero, a excepción de Sixto, nadie en el vehículo pensaba en ello. La belleza del paisaje, aquellas altas y salvajes montañas de formas caprichosas cubiertas de vegetación semi-selvática, y la alegría contagiosa del grupo, convertían la expedición en una aventura. Al menos eso parecía desprenderse de las risas de los nicas, que no paraban de contar chistes -“chiles”, como les llamaban allí- y de hacer gala de buen humor. “A ver como maneja ese compa, ¡hijueputa!”, soltaba alguno entre las risas de los demás, mientras la caravana avanzaba a trompicones por las dificultades del terreno. “¡A la púchica!”, exclamaba alguna mujer más comedida ante algún nuevo salto del camión.

Sixto, cariacontecido, era el único que no parecía contagiarse del regocijo general. En fin, ya que el embarque no tenía remedio, procuraría sacarle el mayor partido posible, aunque aquel alboroto que armaban los compas del camión le resultaba totalmente ajeno. “Me pone malo tanta inconsciencia”, pareció entender Javier de un murmullo que provenía de la voz cavernosa del periodista, después del relajo que se organizó cuando el camión se acercó demasiado a un precipicio. El fotógrafo decidió no prestarle demasiada atención. Iba cagado de miedo, eso era todo. Ya se le pasaría.

La Unidad de Producción Estatal (UPE) “Los Milagros”, a pocos kilómetros de El Tuma, había pertenecido a una familia cafetalera cercana a Somoza, el dictador derrocado, y fue expropiada después de la revolución. El Gobierno sandinista había nacionalizado la banca, los seguros, las eléctricas y los canales del comercio exterior, pero había respetado la propiedad privada del resto de las empresas, que permanecían en manos de sus antiguos dueños, con una excepción: las posesiones pertenecientes a la familia Somoza y sus allegados, que también fueron confiscadas.

Después de ascender el camino escarpado y serpentuoso que conducía a la UPE “Los Milagros”, a los expedicionarios les esperaban unas doscientas personas, en su mayoría empleados públicos. Allí había tanta expectación entre los veteranos por ver quiénes llegaban como entre los recién llegados por reencontrarse con los compadres que les habían precedido. En total se juntaron cuatrocientos cortadores, sin contar a los campesinos, los “campeches” como les llamaban, que cada día se acercaban desde sus humildes viviendas de adobe en los alrededores para ganarse el jornal.

La primera noche fue dura, llovió sin parar y muchos de los recién llegados tuvieron que dormir en el frío suelo de los barracones. No habían llegado a tiempo para organizar mejor los espacios. Sixto, incómodo, apenas pegó ojo y envidió la tranquilidad con la que Javier dormía a pierna suelta a su lado. A las seis de la mañana del siguiente día –“aquí lo que mejor hacemos es madrugar”, se quejaría Sixto durante su estancia- bien se apreciaban las diferencias entre los veteranos, zarrapastrosos, pero curtidos y florecientes de salud, y los nuevos, lustrosos, pero flácidos y ojerosos.

Un grupo de los fogueados, bien armado y entrenado, trepó al monte con agilidad de cabra. Visto y no visto. Se trataba de la avanzadilla que exploraba el terreno antes de que subiera el pelotón, mientras éste, en formación, escuchaba la intervención matinal de los responsables de la UPE. Allí se leían las cantidades de café logradas el día anterior, se especificaban las conseguidas por los cortadores “vanguardia”, que sostenían una reñida competencia entre sí, y el jefe de la Unidad, con el fin de mantener alta la moral del grupo, daba un mitin recordando la razón de que se encontrasen allí, la agresión que sufría el país y la necesidad de conseguir divisas para defenderlo.

Después ascendían en fila india por una ladera pronunciada, llena de lodo, hasta que una hora más tarde llegaban a las plantaciones, donde solía llover copiosamente. Allí se sujetaban a la cintura una cesta con un mecate, una cuerda para que las manos libres recolectasen, acariciándolos y atrayéndolos hacia sí, los granos rojos de café, el rojito, que colgaba profusamente de las ramas.

Para los novatos, los primeros días resultaba imposible completar un solo saco, donde cabían ocho cestas o latas de café. Los veteranos, cerca ya del final de la temporada, llenaban, esforzándose mucho, dos sacos, mientras los campeches sobrepasaban esas cantidades sin ninguna dificultad, entre divertidos y asombrados ante el trajín de los capitalinos para conseguir algo tan sencillo.

Lo peor de los días lluviosos llegaba al término de la jornada, cuando cada uno debía subir al hombro, hasta el camino donde esperaba el camión, su saco lleno de café. Lo normal era resbalar varias veces por las empinadas cuestas llenas de barro y acabar irreconocibles. Pero, “ni modo”, como repetían allí.

Al costado del camión se iban reuniendo los cortadores. Era la hora de la verdad, la medición en latas de lo que había conseguido cada uno. El número quedaba anotado; serviría para la paga semanal que recibían los campesinos y para el aplauso a los “vanguardia”, quienes, como los demás voluntarios llegados desde Managua, seguían recibiendo su sueldo íntegro en la ciudad.

El descenso al campamento era más fácil y más alegre que la subida, a pesar de que no existía el consuelo de una buena cena, pues el menú de las tres comidas del día se repetía inalterable: tortilla de maíz, arroz, frijoles y café. Y si los primeros días la ración se completaba con el queso y galletas que todo el mundo había llevado entre sus pertenencias y compartía de buen grado con los veteranos, una vez agotadas las provisiones sólo quedaba el inmisericorde “gallo pinto” o “medio pollo” como llamaba entre risas el cocinero al arroz con frijoles cuando anunciaba a gritos el repetido rancho. “Ni modo, pues”.

“Después del baño en el chorro y engullido el medio pollo”, como decía una tonadilla de gran éxito en la Unidad, se conversaba en corros, se escribían poemas -¿quién no era poeta en Nicaragua?- y siempre se escuchaba el rasguear de una guitarra. También, si había dejado de llover, se extendía una red en medio del patio para jugar al voleibol.

Sixto, mientras escribía sus anotaciones en su pequeña libreta de reportero, escuchó a un veterano afirmar que aquella era una de las unidades privilegiadas: “¿Qué más se puede pedir? Aquí hay de todo: comida, café y agua corriente. Ustedes no valoran ese chorro de agua cristalina que cae de la montaña porque lo disfrutan todos los días. Pero no se encuentra en otras UTE, no señor” -insistía con la autoridad que le daba haber repetido año en los cortes de café.

– Bueno, para los españoles eso no es tan importante, ¿verdad? -dijo una chela, como llamaban a las personas de piel blanca, mirando a Sixto. Todos estallaron en carcajadas. La fama de no lavarse de los conquistadores había atravesado quinientos años.

Sixto disfrutaba juntándose un rato cada día con alguno de los corros. En uno de ellos se reunían, entre otros managuas, Lester, un mulato de la Costa Atlántica, Lorena, que andaba en amores con él, Cecilia, compañera de trabajo de Lorena en Managua y la chela que había lanzado el comentario para provocar al periodista. Lester tenía en la ciudad mujer e hijos pero, como confesó a Sixto: “En los cortes, como en el Carnaval de Río, todo está permitido. Cuando termina la temporada, cada lora a su guanacaste sin hacerse problemas. ¿Qué pierde nadie?”

– Pues mire usté, doctora, a mí sí me molestaría carecer de agua corriente –respondió Sixto sin que quedase claro si se había tomado en serio el comentario o si seguía la broma-. No sé por qué en Nicaragua se piensan que todos los españoles somos unos guarros -añadió, con lo que provocó nuevas risas en el grupo.

– Eso viene de la Conquista –intervino Lester. A los indios les encantaba bañarse desnudos todos los días, para gran escándalo de los conquistadores. Algún obispo de Castilla denunció aquellas costumbres demoniacas que tenían que ser pecado mortal. Se escucharon risas y murmullos de aprobación en el grupo.

Sixto protestó:

– Hombre, en quinientos años ha llovido mucho y las costumbres españolas algo han cambiado.

Javier, que se había levantado a tomar fotos, se sumaba de nuevo al corro en aquel momento. “¿Qué, ya se está quejando este hombre? -preguntó con su acento asturiano-. No le hagan caso. Tienen razón, en España nadie se baña”. Nuevas carcajadas.

Cámara al hombro, el fotoperiodista rebosaba de energía: cortaba café, apretaba el disparador, ayudaba en la cocina, jalaba (ligaba) con las morenas (como se llamaban, en general, a las no blancas), jugaba al voleibol… En pocos días se había ganado el cariño de todos los cortadores, además de fama de seductor. “Este es como nica”, pensaba Cecilia. A Javier le encantaba fotografiar con su teleobjetivo aquellos rostros curtidos y llenos de dignidad, captando así la profundidad de las miradas, la alegría de los ojos, las arrugas incipientes, la vida latiendo en aquellos seres que labraban el futuro del país, aunque a Cecilia, la chela, nunca la pillaba desprevenida, pues apenas le quitaba sus ojos de encima.

Lester se levantó. Parecía que aclaraba. Se dispuso a organizar un partido de balón-volea. Cuando salía el sol, resplandecían las caras de aquellos mulatos, mestizos, cheles y cholos, acostumbrados al de Managua o al de la Costa Atlántica y que se morían por su calor.

A los pocos días de su llegada, suspirando ya por el regreso, Sixto anotó su conversación con una mujer de cierta edad, de quien pensaba que era compañera de trabajo de Cecilia, pero que resultó ser su madre. Le contó que todos sus hijos habían participado en la revolución y que, aunque al principio sentía miedo, sobre todo por ellos, decidió colaborar con el Frente Sandinista. “No quería limitarme a rezar por los muchachos –le dijo llena de sosiego-. Y estoy contenta, pues ya no moriré sin haber hecho algo yo también por esta revolución de los pobres”.

Esa revelación impactó a Sixto, quien, aunque siguió criticando al Gobierno con su habitual descreimiento, comenzó a respetar a los nicaragüenses. Había algo admirable en aquella sed de justicia.

Javier tomaba fotos y Sixto notas. De vez en cuando se hacían comentarios.

– Tienes que decir que aquí se defiende la dignidad de un pueblo frente a la prepotencia del Imperio y que eso les hace olvidar las heridas en las manos, la lluvia y las incomodidades. Aquí se avanza hacia un mundo mejor.

– ¡Monsergas! Zapatero a tus zapatos –rezongó Sixto-. Tú haz buenas fotos y déjame a mí el texto. No seas como esos rojos cooperantes que, muerto Franco, vienen aquí a realizarse a falta de otra cosa mejor.

– Pero hombre, Sixto, ¿cómo puedes hablar así? Vienen a ayudar y a ofrecer un testimonio personal de lo que sucede.

– ¡Zarandajas! Mejor harían quedándose en casa y encontrándose allí a sí mismos. De ayudar poco, ya ves las cantidades de café que cortan, y no creo que sus testimonios tengan gran audiencia, la verdad.

– Veo que tendré que revisar tu texto antes de decidir si sale con mis fotos.

– Y yo tendré que ver esas fotos. ¿Quién te crees que eres? ¿Frank Capa? Vamos hombre, no faltaba más.

xxx

Se les había alargado la estancia: se iba a cumplir una semana desde su llegada a los cafetales y pensaban regresar al día siguiente a Managua. Pero esa tarde se interrumpió bruscamente la recogida del café. “Que regresen todos en el mayor silencio”, fue la orden del responsable de la Unidad. En el camino de vuelta al campamento fueron desviados hacia unos cañaverales con la instrucción tajante de permanecer agachados y no fumar. Cecilia se movía nerviosa al lado de Sixto.

“No te preocupes mujer –le animaba Sixto haciéndose el valiente, aunque estaba más inquieto que ella-. Seguro que se trata de un simulacro. Sólo estamos ensayando una emergencia, ya lo verás”.

Pero no recibieron órdenes de ponerse en marcha hacia el campamento hasta un par de horas más tarde. Allí, en formación, se les informó de que un grupo compuesto por varios centenares de contras bajaba desde la provincia de Jinotega hacia Matagalpa. La UPE “Los Milagros”, la suya, se encontraba precisamente entre ambas ciudades.

“Lo que faltaba –exclamó Sixto alarmado-. ¿Cómo no adiviné que estábamos ante la calma que presagia la tempestad?”

Se les explicó que la ofensiva de la Contra obedecía a la necesidad de demostrar al Congreso norteamericano su fuerza y capacidad de maniobra para que les aprobase la ayuda que la Casa Blanca les quería otorgar. Tenían que convencer a la Cámara de que merecía la pena apostar por ellos. También se les informó de que un “BLI” (Batallón de Lucha Irregular sandinista) los rastreaba por la zona aunque, como todavía no habían chocado, resultaba imposible conocer su posición.

Se escuchaba la recia voz del responsable de la Unidad, también originario de la Costa Atlántica, en medio de un silencio sepulcral. Javier escuchó un ruido familiar y volteándose disimuladamente vio con el rabillo del ojo como Sixto se rascaba con furia la picadura de algún insecto que se le había metido por debajo del pantalón: ¡riaca, riaca!

Entre las medidas tomadas, se había prohibido el tránsito por la zona. Sixto y Javier tendrían que permanecer en la UPE de momento. También había orden de dejar de cortar café, por el peligro de un ataque sorpresa.

“Si ya decía yo que esto iba a terminar mal” -farfulló Sixto detrás de Javier.

En la Unidad, cincuenta veteranos armados patrullarían incesantemente alrededor del campamento y algunos de ellos se apostarían en el cerro cercano que dominaba estratégicamente los barracones, pero se pedía a todos los que supieran manejar un fusil que se apuntaran a los turnos de vigilancia, para que los compas armados pudieran descansar algunas horas al día.

Javier no lo dudó. Había cumplido el servicio militar obligatorio en España y se acordaba perfectamente de cómo montar un arma, cargarla y hacer fuego.

– Pero tú estás loco, muchacho -le dijo Sixto con los pelos de punta-. ¿Cómo te vas a meter en un agujero con un cacharro de esos a pegar tiros? A mí, ni me lo insinúes.

Aunque después lo pensó mejor. Si atacaba la Contra, no le iban a preguntar por sus ideas ni se iban a fijar en si estaba desarmado o no. Se le erizó el cabello. Se lo llevarían por delante, sin más. “Pues, ya puestos, mejor tener con qué defenderme”. Y pidió su Kalasnikov. Javier rápidamente dejó retratado el momento.

– Muchacho, esa foto me la das a mí. Y el negativo también. No quiero chantajes en el futuro -masculló Sixto.

Esa misma noche le tocó hacer posta en una trinchera al pie del cerro. Estaba cabreado consigo mismo, en menudo lío se había metido por seguir a Javier. “¿Cómo carallo le habré hecho caso a este jovenzuelo con ganas de aventuras?” Una secretaria del Ministerio de Cultura vigilaba a su lado, arma en ristre. La conocía de vista de los días allí transcurridos, era graciosa y chaparrita. En gallego se diría pequerrecha. Suena parecido, “chaparrita”, “pequerrecha” -comparó. Por un momento se olvidó del peligro. Cobijado en su frazada, no tenía nada mejor que hacer.

El tiempo pasaba sin que se cruzasen una palabra, ambos con los ojos fijos en la obscuridad de la noche, los sentidos alerta y las armas preparadas.

– ¿Estás tan callada por miedo o por prudencia? -rompió Sixto el silencio al cabo de una hora. Pensaba que Maribel estaría al menos tan asustada como él. Iba a decirle que en los momentos difíciles hay que guardar la calma, como se estaba repitiendo él mismo sin cesar.

– No, estoy tranquila. Estaba pensando: “Cuidado nos pasa como a ese compa que contaban esta tarde” –cuchicheó ella-. Vio algo que se movía, dio el alto, nadie respondió y disparó. Mató una vaca.

Sixto la escuchó incrédulo. ¡Confundir una vaca con una partida de contras! Había que ser torpe. Aunque la verdad es que las nubes tapaban la luna y no veía nada.

– Fijáte que los campeches se pusieron bien arrechos –musitó Maribel. Sixto se tradujo: enfadados o, mejor, cabreados. A continuación, la nica le tocó ligeramente el brazo para llamar su atención, se llevó un dedo a la boca en señal de silencio y se quedó muy quieta, concentrada en los ruidos de la noche. Después señaló en una dirección a su izquierda y susurró en el oído de Sixto: “Por allí viene alguien”.

Sixto se vio perdido sin remisión. Sintió un sudor frío y la pierna mojada. Pero sólo se trataba del relevo.

A los dos días, agotada ya su paciencia, sin poder comunicar a nadie su paradero, un Sixto desasosegado escuchó el retumbar de los morterazos. Parecía una buena noticia, pues al fin habían chocado el ejército y la Contra, aunque lo que hasta entonces era una entelequia, un mal sueño, se concretaba en un segundo en muerte y destrucción.

Los morteros sonaban lejos, pero los entendidos afirmaban que un grupo bien entrenado podía recorrer esa distancia en un día y que, por ello, se mantendría la prohibición de circular por la zona.

Además se seguiría sin cortar café pues, al deshacerse el contingente Contra en grupos reducidos, su táctica habitual para escapar del ejército sandinista, alguno de ellos podría llegar a Los Milagros. Desaparecía la posibilidad de un ataque al campamento –un grupo pequeño no se atrevería– pero cada cortador quedaría muy expuesto en los extensos cafetales.

Ese día Javier y Sixto compraron carne de chancho a unos campesinos e invitaron al grupo de Lester. Había también café y tabaco. “Me siento en el paraíso”. dijo Lester saboreando un pitillo. Estaba de buen humor y tuvo un par de ocurrencias que merecieron el aplauso de los amigos. Sin embargo, Lorena andaba furiosa, enturcada, porque el día anterior Lester le había aclarado que al finalizar los cortes volvería con su familia. “Este jodido sólo está conmigo por tener un fondillo donde agarrar -se quejó Lorena en un aparte a un Sixto cariacontecido-. Muy gracioso en pandilla pero, a mí, maldita la gracia que me hace”.

Al día siguiente la situación militar se había normalizado. Javier y Sixto prepararon sus petates para salir en el primer vehículo que bajara hasta El Tuma. Desde allí les sería fácil llegar a Matagalpa y después a Managua.

Se convocó una asamblea. Había novedades: se habían anunciado nuevas medidas económicas que intentaban hacer frente a la guerra con un mayor presupuesto, sin que el esfuerzo recayera en los trabajadores. Hubo un pequeño debate.

“¡Monsergas! –mascullaba Sixto a las espaldas de Javier-. No te creas nada. Al final, lo soportarán los trabajadores, por supuesto. Los ricos ya han abandonado el país”

El otro punto a tratar no estaba sujeto a preguntas. Era una orden de la Dirección Nacional del Frente Sandinista. La Contra había secuestrado a algunos cooperantes. No quería que el régimen tuviera apoyos. Y el Gobierno había decidido poner fin a la permanencia de extranjeros en determinadas zonas del país.

En Los Milagros, ninguno de ellos se quería ir. Sin contar a Sixto y a Javier, allí habían llegado una docena de foráneos por su propia voluntad. Pero entendieron las razones. Además, no había opción.

Al rato todos los cooperantes tenían la mochila preparada. Una colombiana, frente al pelotón nica y con varios forasteros a su lado, sostenía un papel arrugado entre las manos.

“Nosotros, internacionalistas, como nos llaman, compartíamos esta tarea mezclados entre ustedes, nicaragüenses, cuando ayer llegó la orden de nuestro regreso. Respetamos la orden y agradecemos de corazón la oportunidad de haber compartido con ustedes este tiempo inolvidable. Pero queremos decirles algo más: nuestro corazón se queda aquí porque son un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Ejemplo de cómo conquistar la soberanía nacional sin dejarse doblegar. Ejemplo de cómo construir una sociedad que busca a la vez justicia y libertad”.

“Si en lugar de tanta perorata se trabajase más, las cosas marcharían mucho mejor” -murmuraba Sixto mientras se rascaba sus piquetes (picaduras). Tenía prisa. Quería que todo aquello acabase cuanto antes, subirse al camión y poner tierra por medio. A casita. La montaña no estaba hecha para él y menos aquella, tan inhóspita, llena de insectos y, para colmo, con la Contra merodeando por los alrededores.

“Esta revolución no es sólo suya. Es patrimonio de la humanidad y a todos nos concierne su defensa. Y si a nosotros nos llaman internacionalistas, permítannos entonces llamarles a ustedes hermanos” -terminaba por fin la colombiana el vibrante discurso. Sonaron fuertes aplausos y hasta Sixto hizo el gesto, aunque sin demasiado entusiasmo. “¿Hermanos? Más bien primos diría yo. Hay que estar locos para venir aquí”.

Eran momentos de emoción y de lágrimas, de besos y abrazos entre los que se quedaban y los que partían. Maribel, la compañera de posta, le estampó a Sixto un beso en los morros. “Carallo con el pundonor” -pensó, y con la lección bien aprendida se aproximó a la voluptuosa Cecilia y le pegó un achuchón con un beso largo de despedida. Era la que le atraía, pero ella andaba todo el día detrás de Javier. Nada que hacer.

– Muy lindo lo que han escrito ustedes -le dijo la chica.

– Es la pura verdad -respondió Sixto, quien por supuesto no había aportado a la redacción una sola palabra, y apretó más fuerte.

En Matagalpa se juntaron los extranjeros que habían participado en los cortes. Allí había de todo, italianos, holandeses, norteamericanos, españoles…, con caras apenadas. No dejaban compañeros ocasionales, sino amigos, colegas, amores. Casi todos trabajaban en Managua: médicos que enseñaban en la Facultad, economistas que ayudaban en el Ministerio de Planificación, hasta artistas, como la colombiana, que bailaba en un grupo de danza.

“Atrás quedan los compas enfrentando los peligros sin nuestra compañía” -entendió Sixto que le decía un griego en inglés, creyéndolo de los suyos.

Aquellos extranjeros-nicas, semanas después, se mezclarían con los managuas para recibir en la Plaza de la Revolución, en ambiente gozoso, a los cortadores que se habían quedado a terminar su tarea. La Catedral, también en ruinas desde el terremoto del setenta y cuatro, se uniría enorme y silenciosa a la bienvenida.

Pero Sixto y Javier ya no estarían allí para contarlo. El periodista redactó el artículo más benevolente de todos los que había escrito hasta entonces sobre la revolución sandinista. La revista semanal lo publicó en sus páginas centrales realzado con media docena de fotos de Javier.

Lo que Sixto no podía ni imaginarse era los malos ratos que le haría pasar aquella dichosa foto en los cafetales poco tiempo después.