Homenaje a Enrique «Quico» Fernández Morales

31 julio, 2020

Consejo Editorial

Presentamos una colecciòn de cuentos y poemas de Enrique «Quico» Fernández Morales. El poeta Fernández, también incursionó en el mundo del teatro, adaptando tragedias y comedias; uno de sus famosos monólogos, fue el que tituló Judas, convirtiéndose en uno de los intelectuales nicaragüenses que más ha influido en la juventud de Nicaragua en cuanto a interesarla en el estudio de las Bellas Artes. Quico fue un gran cuentista y también un famoso dibujante. Su casa de habitación en Granada era visitada constantemente por la mayoría de los escritores nicaragüenses y los fines de semana se hacían en su casa grandes tertulias literarias y en ocasiones se ensayaban algunas de sus obras de teatro.

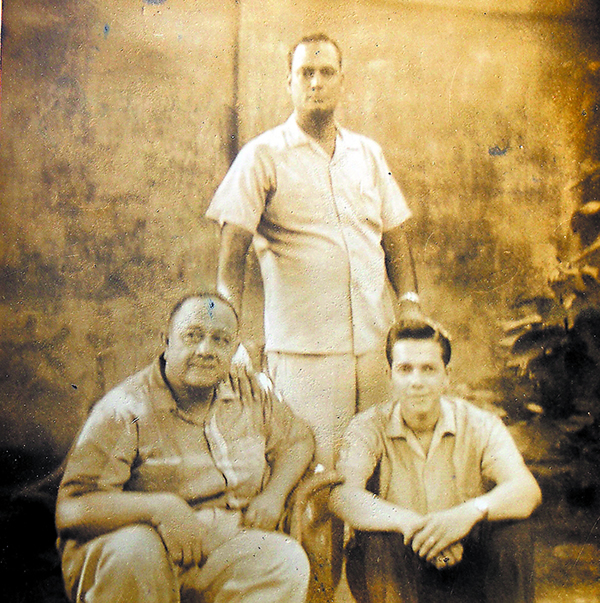

Con su hijo Francisco de Asìs (izquierda) y el gran amigo y poeta nicaraguüense Carlos Martínez Rivas (centro)

CUATRO POEMAS Y UN MONÓLOGO

Francisco Quico Fernández Morales

SONETO PARA BIEN MORIR

NO me apures, Señor, que ya me entrego;

espera un poco mientras me acomodo;

es en este morir tan nuevo todo,

que siento en mí un fugaz desasosiego.

No es temor de la muerte, no es apego

a este cuerpo que hiciste con el lodo,

pero quiero morirme yo a mi modo,

haciendo que me muero como en juego.

Me tenderé en silencio mientras cuentas:

uno, dos, tres, despacio, a ver, empieza,

mas no apagues la luz tan de repente

que es difícil así buscar a tientas

reposar en tus brazos mi cabeza:

Ahora sí… uno, dos… qué suavemente.

[1947]

Quico Fernández, Fernando Silva (de pie) y Francisco de Asis

A MI HIJO FRANCISCO DE ASÍS

NO me dejes morir. Tú eres mi sueño

viviendo tras de mí. El que esperaba

para quebrar mi muerte en el espejo

del tiempo. Dos veces te engendré:

renuevo de mi carne y de mi espíritu,

y más hice tu alma que tu cuerpo.

Eres la estatua hermosa que esculpí

sobre el más puro mármol, y los dioses

me la entregaron Viva, porque es justo

que ella repita al fin mi nombre eterno

y sea al mismo tiempo para ti.

Abraham el padre y Pigmalión artífice

viviendo por la voz de tu recuerdo.

En ti viviré yo cuando haya muerto.

Soy Elías que parto. Tú, Eliseo.

Hoy que crezca mi espíritu. Haz eterno

lo fugaz de este instante en que te veo

recostado a la sombra de mi huerto.

Yo me inclino ante ti, como el añoso

roble de hirsuta barba, ante el renuevo

salido de su entraña. Tú, mi sueño

conserve para el tiempo. No me dejes

morir. Y cuando cantes, oiga el viento,

sobre la espuma clara de tu voz, mi eco.

I HELENA DE TROYA

Morir por la belleza

PERO los dioses dijeron: Destruyamos Troya

y sea su ruina

aviso permanente a las ciudades.

Y entonces, ¡qué podía el viejo Príamo

ni sus cincuenta hijos como cincuenta leones

de rebeldes melenas!

Troya sucumbió y mi corazón no acaba

de morir. Diez años fue la guerra,

y esqueletos de héroes blanquearon

las colinas holladas por los dioses.

Ni amapola nació ni anémona, que sangre

no guardara en sus pétalos, de venas

de regia estirpe. Tanta sangre,

como agua de la lluvia sobre el polvo,

para pagar el precio del amor

por la belleza pura.

¡Qué doloroso ruido hace

mi corazón! Más de diez años

de sangrar y morir en esta guerra

que es pago de mi amor por la belleza.

Y aún sigue en marcha; y tú, troyano,

caído junto al muro, con los ojos

clavados en la puerta

por donde Helena sale a ver el alba,

tendrás en mí un hermano,

que ya sé qué es morir por la belleza.

Los guardas, temerosos, en la noche

preñada de silencio y amenazas,

lanza en ristre, tras de las puertas

de cedro bien labradas,

rociaban sus vigilias con recuerdos

de la belleza única:

Tal día me miraron

sus ojos de un fulgor incomparable;

tal tarde vila sonreír; tal noche

oí su canto con la cítara,

y toda Troya estaba bien pequeña,

echada sobre la voz adormilada,

hundiéndose, más bien; como isla en el mar,

en esa música, y el mismo Héctor;

sobre la torre antigua, todo fuerza,

escuchaba con lágrimas.

Como gota que cae sobre piedra. Como lento

redoble funeral, tocando en Troya

la apoteosis del héroe caído

en la lucha de ayer.

Tú que me hieres,

amaina el golpe,

que estoy en tierra, y con mis ojos

clavados en la puerta.

Troya sucumbió; pero Troya es eterna,

igual que la belleza.

Eterna Helena,

alza su canto en medio de la noche

y el mundo es muy pequeño para el eco

de su voz. Hécuba llora

sobre mi tumba.

Héctor divino, sobre las murallas,

Esbelto como torre; y tierno de alma

escucha conmovido.

Yo, cadáver

de mi amor, tengo un letrero

sobre el pecho, que dice:

Aquí fue Troya.

[1960]

LA MÁSCARA DE LA MUERTE

(Helena, a su regreso)

ESTA tarde de nuevo,

del Palacio hasta aquí, cruzando la ciudad

de punta a punta, no encontré alma.

Calles desiertas,

como mi vida y este sitio

donde a diario contemplo, en el crepúsculo,

el batir incesante de ola a roca

y la espuma que vuela.

Acaso me aborrecen.

O talvez

sea usual que cerradas las ventanas,

se agrupen las familias junto al fuego

del hogar, en la hora más íntima

de la tarde.

Tienen sus muertos de que hablar.

Tienen la Muerte.

Esto basta

para llenar la vida.

Así pues, sea talvez usual.

Todo

se me confunde; todo

se deshace sobre mí,

ola sobre la roca, espuma vaga,

menos

el hastío.

Aquí pienso:

El amor, el Universo mueve: es verdad.

¿pero

qué hay debajo de su máscara que jamás sospechamos

al momento del sueño?

Despertamos

y es ya la Muerte.

El Amor es la máscara de la Muerte.

Con ella, engaña, azuza y vence el Universo.

¡Por qué, si no, una ciudad ilustre,

un noble pueblo, dos ejércitos

de héroes de la más clara sangre

yacen hundidos bajo la ceniza

en donde ardió el amor.

¡Amor!

EI Sueño de un instante,

y para siempre la desolación,

calcinada llanura solitaria,

con la sal de la Muerte

royendo eternamente sus despojos.

El Amor es la Muerte.

Nosotros… vivimos, ¿por ventura?

Ni memoria

emponzoñada ni remordimiento.

Nada es inútil;

ningún gesto

acción ni pensamiento.

Lo terrible

es la vida o el hastío.

Al fondo el sol rojo, y en frente la desnuda roca.

altar solemne para el sacrificio,

y la ola, incesante, despedazando contra

ella su corazón transformado en

vaporosa espuma, alta, volando sobre el viento,

como en el ara abren a la victima

las entrañas y asciende la paloma

liberada hacia el azul en donde

vela la divinidad,

o como

el amor que reprimido

se toma

obsesión sobre la frente del sueño

hasta que

más fuertes que ataduras

se lanza violento, igual que flecha,

hacia el dolor, o talvez hacia

el hastío,

más temible y doloroso

que la Muerte.

Rojo el sol, inflamado, se detiene,

Cual una víscera en la mano palpitante del cirujano.

Contra el cielo llameante cruzan,

extrañas geometrías, los alciones,

y una vela,

impulsada por el céfiro acerca el puerto,

trayendo hombres ávidos, cofres nutridos

de vistosos tejidos, joyas ámbar, especias

y nostalgias de distantes tierras.

Asi, a esta hora roja, navegaba

aquella, hace ya tanto tiempo

agrandándose por momentos ante

mis ojos mientras ganaba la distancia,

al punto que bien pronto

noté,

erguido sobre la proa, las piernas separadas

[y los bucles

al aire, quien juzgué al mismo Febo,

con la túnica

corta, mirando intenso, descubriendo todo,

y a mí desde el paisaje y

sobre de él

mirándome

con ojos triunfadores, abarcándolo todo.

esbelto y áureo,

circundado por la luz sangrienta

del crepúsculo.

Demasiado pronto.

En el Palacio lleno de murmullos

hostiles, Hermione crece e interroga;

en la terraza, como le es costumbre,

Menelao se harta y emborracha

jurando e incansable repitiendo

sus cuentos de la guerra a un auditorio

de criados y de perros,

mientras hace la hora de roncar, hediondo, en cueros,

sobre mi lecho donde

yo, abiertos

ojos, párpados tumefactos y enloquecido

corazón, oigo incesante el batir de roca y ola,

con ansiedad aguardando que

siempre rezagada,

por la ventana abierta, salte sobre las tinieblas

la risueña Aurora.

Troya era diferente.

Ciudad

que murió por el amor.

Nunca hubo día igual,

ni noche a otra semejante.

Ardía todo el pueblo

en vigor y amor.

Trémula de oro la playa

bajo el candente sol,

sus arenas hendían

ágiles, jugueteando, sin ropas, perlados de mar

y sudor muchachas y mancebos,

y el viejo Príamo,

las barbas, cabellera y manto blancos,

solemne, a Zeus semejante,

descendía

las mañanas del palacio a la plaza

rodeado

de sus cincuenta hijos como cincuenta leones

de rebelde melena.

Esto lo dije a Paris una vez.

Esto lo dije

la noche que celebraron mi primera luna

bajo el cielo de Troya.

Héctor,

a mi otro lado, repitiólo orgulloso,

crátera en alto, recorriendo uno a uno

con los ojos el feliz círculo,

y todos

apuraron el vino, agradeciéndolo.

E igual

Hécuba y las mujeres

Excepto la pequeña

Casandra;

con los ojos brillantes, balbuceando

palabras incoherentes

se alzó sobrecogida de terror,

lo mismo que si alguien a su oído una espantable

nueva revelara, algo inesperado y aterrador

y todos

tal si de pronto,

abren la puerta y entra, en vez

del servidor con la bandeja de plata,

una Medusa derramando serpientes,

cual la del mascarón

de proa del velero en que Paris, cabellos

al desgaire, cruzando cerca de la roca donde

la espuma vuela, ondeándolo la túnica

escarlata, a mis ojos creciendo en rápida distancia,

el sitio avizoraba en el que

a diario

contemplo roca y ola, mientras

como en Troya

divina en inmortal,

arden en el cielo las columnas

de fuego del crepúsculo.

[1968]

Foto LA PRENSA/Moises M. Matute R.

JUDAS

(MONÓLOGO)

YA está hecho, no me remuerde la conciencia. Mi túnica está rota. Rompieron mi preciosa túnica a rayas. ¡Perros! Estoy sudando a mares. El aguardiente hace arder las entrañas. El verano vuelve el aire de bochorno. En las caderas de las bailarinas corrían chorros de sudor. Caifás llenaba mi copa a cada instante. Decía que para refrescar el bochorno. Eso merecía y mucho más. Su ingratitud por mis servicios y mi fidelidad durante tanto tiempo. Casi tres años. Día y noche soportándole todo. Nunca un elogio. Ni una palabra de aprobación delante de los demás, y eso que me afanaba y me humillaba consiguiendo cochinas monedas y regateando por las vituallas. Por pago. Sólo la mirada aquella, sólo los ojos aquellos. Me seguían constantemente. Los sentía clavados sobre mí todo el tiempo, donde quiera que estuviera. No me incumbe lo que hagan. Nadie podía sentirse a gusto delante de él. Su silencio y su mirada eran ofensivos. Recriminación y ultrajes para todos. Qué maldito calor hace hoy. Además, ya está hecho.

Los perros me mordieron las nalgas. Sólo treinta monedas. Treinta cochinas monedas. Parece mentira. Siquiera me hubieran dado cien. Bien lo valía. Yo luché y se los dije. Aunque fueran cincuenta. Ladrones tacaños. Treinta cochinas monedas. Se los grité. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, como él les decía. Les grité hasta quedar ronco. El viejo zorro Anás, iracundo, daba vueltas con sus brinquitos de coquetuela. Con la vocecilla en falsete dijo a los sirvientes que me rechazaran. Pillo. Tuvieron que arrastrarme. Me arde la garganta de tanto gritar. El cochino calor me tiene el gaznate reseco. Como que me estrangularan. Me sentaré bajo el árbol. Me mordieron las nalgas los perros. Siempre he sido desgraciado. Mi destino está desgraciado. Hay una cochina maldición sobre mi vida.

Guardaré el dinero en un lugar seguro. Puedo esconderlo en el fondo del horno.

En el horno del alfarero. Enterrarlo y vaciar encima los cacharros. Es tétrico este lugar. Aquí encontraron el cadáver del alfarero. Estrangulado con una cinta de cera. La mujer lo mató con la ayuda del esclavo rubio. Los sorprendió abrazados. Los capturaron y aquí los lapidaron. Siempre ha habido crímenes en este lugar. Es Hacéldama: Campo de sangre. La porquería de treinta monedas, junto con los ahorritos que tengo; miserias que pude esquilmar y escamotear de las cochinas limosnas. Porquería que le daban los tacaños como a un pordiosero. El sudor es agobiante. La cabeza me da vueltas. El sol del verano. Rota mi preciosa túnica roja y azul. El cochino árbol pelado como un esqueleto. Sólo dos ramas retorcidas y abiertas como los brazos de un crucificado. Dijeron que lo iban a crucificar. “Suspendido”, dijo él una vez. Es divertido. Quién sabe si lo harán. De todos modos, allá ellos.

Ni con los ahorros ha engordado la cochina bolsa. Cómo iba a engordar aquella porquería de limosnas. Lo mismo que a un pordiosero. A él nada le importaba, el muy estúpido; como que fuera posible hacer nada, ni aún el bien, sin el cochino dinero. El dinero es la vida de la tierra, la sangre del hombre. El dinero es el símbolo sagrado de la omnipotencia de Dios. Tampoco a ellos les importaba gran cosa. Claro, una pandilla de sucios que viven a la intemperie y la inmundicia. Los puercos querían que yo me contentara como ellos y estuviera satisfecho. Pedro, el asno barbado, me recriminó una vez porque comía manjares diferentes e impregnaba con perfume mi túnica de lana a rayas rojas y azules. “No sabes soportar la vida como un hombre”, me gritó con su cochino vozarrón. Puercos. Se levantan de dormir en el suelo, engullen su bazofia y se desgañitan cantando las misericordias de Dios.

No puedo ser como ellos. Soy un intelectual; un hombre refinado. Estoy pasando una mala racha, pero he conocido días mejores y puedo esperarlos excelentes. Mi familia, aunque de Cheriot en verdad, fue siempre gente de pro. Honorables fariseos que usaron la cabeza para pensar. Respetables; esa es la palabra. No es corriente que una familia a través de generaciones y vicisitudes pueda conservarse respetable. Tiránico, sobre todo con mi madre. Una vez que le quebró las costillas porque me escondió para evitar que me castigara. Fue cuando tomé el cuchillo de Damasco del abuelo. Se lo di al mocetón gimnasta de Esparta. Me amenazaba y no pude menos que hacerlo. Mi padre estaba ciego de rabia cuando me sacó debajo del lecho. Nos maltrató a mi madre y a mí, pero no confesé ni una palabra. Nunca digo sino lo que quiero decir. Es la disciplina que forma al hombre. Mi madre lloraba más por mis golpes que por sus costillas. Mi pobre madre, imbécil como todas las mujeres. Pero era una familia respetable. Desprecié la tradición familiar y las oportunidades de una carrera brillante. Con lo que el anciano Samuel me distinguía: “Tú sabes lo que quieres, muchacho. Tú llegarás lejos porque tienes inteligencia y decisión”. Lo decía también delante de los demás discípulos y estos me envidiaban. Cuchicheaban maliciosos que me prefería porque yo le servía en el lecho. Perros envidiosos. Nunca lo hice, aunque a veces nos emborrachamos. Desprecié todo eso. Fue por entonces la noche que encontré a Juan. Algo había bebido esa noche. Lo vi y lo seguí. Así di con ellos.

Cierto es que me uní a ellos después del escándalo. Bebía mucho aguardiente en ese tiempo. Quería aturdirme. Pero no lo hice por eso. De todos modos lo habrían olvidado pronto. El padre del mancebo era una especie repugnante de ogro sacerdotal. Al cochino deslenguado le picaba la lengua por contárselo a todo el mundo. Los jefes de la Sinagoga le creyeron a pesar de mis protestas. Pero así y todo siempre habrían terminado por cansarse y lo hubieran olvidado. Habría recuperado mi puesto en la Sinagoga. El anciano Samuel me lo aseguró. Sin embargo, preferí no esperar y me uní a los desarrapados. Fue entonces cuando seguí a Juan y di con ellos. Tal vez como una protesta a una venganza. Fue muy repentino cuando Juan me llevó hasta él. Se quedó mirándome largo rato y luego puso su mano sobre mi hombro. Sonrió ligeramente como si fuera mi viejo amigo. No pude negarme. Arrojé todo a la borda: lágrimas de madre y promesas del anciano Samuel. Me habría destacado dentro del grupo de Caifás con los jóvenes de las ideas modernas. Es lógico con buenas amistades en la aristocracia y el Clero, y libre de absurdos prejuicios contra los romanos. Son los amos y es inútil dar coces contra el aguijón. Me lo repitió Caifás anoche mientras bebíamos. Es buen amigo Caifás. Buen amigo aunque obsceno. Todo por la borda, para seguir, a una profeta ilusa y a una banca de cochinos desarrapados.

Siento que me estrangulan. Como cuando niño en Cheriot. Frente al huerto de mi casa había una casucha desvencijada y un enano peludo y repulsivo siempre, atado con cadenas a un árbol seco. Poseso. Parecía mono. Cada vez que me divisaba gritaba como cantando con su voz chillona: “Colgarás, colgarás, colgarás”, y lo repetía muchas veces apenas me veía, apretándose el pescuezo con las manos encadenadas y sacando la lengua. Yo lloraba aterrorizado. Sentía que una mano me apretaba el cuello. Mi madre me acariciaba hasta calmarme. Al fin obtuvo que mi padre diera dinero a sus familiares y se mudaran. Como que alguien tirara de mi pescuezo. La cabeza quiere estallarme. También las entrañas. Todo parece estallar, hasta la tierra que gira.

Que era comida. Que era pan bajado del cielo. Que era el hijo de Dios, decía. Loco, no habrían podido capturarle. Caifás lo decía con mucha gracia. Conozco muchas cosas de Caifás y él lo sabe. Buen anfitrión Caifás. Quiere ganar gente de valía para su bando. El agua corre por mi cara. Las ramas sin hojas, como brazos y como manos agarrotadas. Esconderé este dinero, o mejor aún, lo daré a rédito mientras preparo mi viaje. Es una manera segura de aumentarlo. El que está quebrado paga mayor interés. Me estableceré en Damasco donde mi pariente Josefat tiene un floreciente negocio. Su hijo Zabulón es un muchacho que siempre me mostró simpatía. No sé si el muchacho conoce la historia. Algún chismoso se la habrá contado. Siempre baja los ojos y se ruboriza cuando le doy el beso. Lo que tengo, con la ayuda de mis parientes en Damasco, será suficiente para comenzar. Mucho más tendría si los cochinos perros no fueran tacaños. Me robaron, es claro. Porque valía más, no cabe duda. Valía la paz del pueblo. Cómo no había de valer cien monedas. Siquiera cincuenta.

Mi preciosa túnica roja y azul. Perros. Me la dio Jairo, cuya hija resucitó. La muchachita, como ensimismada, no hablaba ni explicaba nada. Pero el padre no cabía de contento. Le susurré en secreto que él la necesitaba. Juan husmeó el negocio y se lo sopló a Pedro, de modo que él también lo escuchase. Puercos. Él debió haber comprendido, pero hizo como que no oía y siguió hablando. Nada le interesa, sino sus ideas. Aquí tengo su sangre en esta bolsa que aprieto entre mis manos. Su sangre y sus vidas.

El dinero es símbolo de la omnipotencia de Dios. En esta bolsa sucia y maloliente que parece un pulpo despatarrado. Arde entre mis manos. El verano produce este sofocante calor. Y el aguardiente. Bebí hasta que el sol salió. Es gracioso Caifás y buen anfitrión. Quería desimpresionarme. Le interesa mi silencio. Quiere ganarme para su bando. Perros. Treinta monedas. Mucho más habría sacado Nicodemus a pesar de sus cautelas de vieja comadrona, o al ricachón de José de Arimatea. De las mujeres, ni se diga. Las mujeres son todas locas y embelequeras. Sólo la mujer de Chusa, el Mayordomo de Herodes, me habría dado más de cien dracmas por protegerlo. No sé qué pudo haberme ofrecido María de Magdala, la loba que se arrastra como gata a sus pies. No se cansa de chorrearlos con perfumes caros y con lágrimas. Muy ostensible en el Banquete de Simón. Creo que él advirtió mi justa reprobación ante el contacto. Me incriminó con la misma sentencia que usó para defenderme. Imbécil. Como que pudiera comparárseme con esa ramera. Fue entonces que comencé a reflexionar. Lágrimas y argumentos. Perra. Esa mujer me asquea. Tiene algo repulsivo a pesar de sus cabellos teñidos de oro. Todas las putas me asquean; no puedo evitarlo. Todas, desde aquella zorra obesa y pintarrajeada que a pesar de mis súplicas les contó a mis condiscípulos mi fracaso en su cama. A él no le asquean. Parece que prefiere a los cochinos. Gente que no hace la obligada discriminación es gente que no se respeta de los demás. No es respetable. Yo soy respetable y tengo todo derecho a acusarlo.

Me parece ver sus ojos. Anoche, la luna los hacía brillar llenos de llanto. También las hojas de los olivos. “Amigo”, creo que me dijo cuando le di el beso. “Amigo, con un beso entregas al hijo del hombre”. Sus lágrimas corrían por mi cara hasta mi boca, saladas. Cómo me arde la garganta. Y esta agua que surca mis pómulos no sé si es sudor o cochinas lágrimas. Tengo el alma dulce y siempre he sido dado al llanto. Desde niño me gritaban mis hermanas cuando me refugiaba entre las enaguas de mi madre pataleando con rabia, lloraba por cualquier motivo. Horas enteras. Luego me aburría y me quedaba muy quieto mientras chupaba con delectación el agua salobre de los ojos y de la nariz. A fin de cuentas, ya está hecho, como me dijeron los perros cuando fui a reclamarles. Me enfurece su estúpida soberbia y su tacañería. Frenético, fuera de quicio. Les arrojé las cochinas monedas a la cara. Es claro que luego las recogí. ¿Cómo iba a dejarlas? Son mías, producto de mi ingenio. Si las hubiera dejado, los sarnosos las hubieran recogido para cebar tus talegos. Las recogí cuando no me miraban y aquí las tengo. Después de todo, significan la vida de un hombre. A esta hora lo tendrán hecho tasajos. No por mi culpa. Luego me mandó a llamar Caifás. Bebimos y nos reímos toda la noche. Lo que cuenta de su suegro es fabuloso. Increíble si él no lo contara. Gracioso Caifás. Me muero de la risa. Magnífico aguardiente. Estupendos tañedores de arpa. Sobre todo, las hermosas bailarinas persas. Saltaban en el aire como aves. Luego se tendían en el suelo contorsionando el vientre. Es la vida de los príncipes. La vida que deseamos para toda la eternidad.

Una noche como para toda la vida. Para la vida eterna. Lo demás no importa. Digo que no es por mi culpa. No intervengo en absoluto en lo que hagan. Allá ellos. Lo único que hice fue guiarlos al lugar donde estaba. El ambiente de la cena de Pascua era insoportable. El calor sofocante. Él y los otros estaban como embobados. Yo parecía sobrante. Sentía que no los entendía, que no encajaba allí. Sus palabras resbalaban sobre mi cabeza, como si hablasen otra lengua. Me pareció que trataban de desafiarme. No podía moverme, como que mis miembros no tuvieran moción. Hice un gran esfuerzo y me levanté. Sólo él pareció notarlo y susurró algunas palabras.

No tenía otro camino que marcharme y aceptar el reto. Ya no podía retroceder. De todas maneras, al día siguiente lo habrían encontrado en la calle, en la plaza o en el mercado, o en el atrio del templo. No se hubiera ocultado. Continuaría predicando y haciendo milagros a los desarrapados y a los miserables. Lo único que hice fue guiarlos al huerto. La contraseña del beso. Aquel a quien yo besaré. Siempre temblé al acercarme a él. Un inexplicable temblor al abrazarlo y cambiar el ósculo con él.

No sé qué calor emana de su cuerpo. Anoche más que nunca. Las piernas se me doblaban. Tuve que abrazarle fuerte para apoyarme en él. Así pude recuperarme. Me llamó su amigo. Siempre me llamaba su amigo. Desde la primera vez cuando Juan me presentó a él. Anoche, entre los olivos, la luna iluminaba sus ojos, Sobre su cara corrían hilos de agua brillante. De pronto sentí un urgente deseo de acercarme más a él. De abrazarlo más fuerte. De pegar mi boca a su oreja y decirle en voz baja: “Fíjate qué complicado se ha puesto todo. Tienes que dispensarme: tú comprendes. No sé ni cómo me he ido metiendo en este enredo”. Supe dominarme a tiempo. Era natural. Siempre he tenido el alma dulce. Dulce hasta la flaqueza. Me controlo. Uso la razón. Me aparté a un lado y dejé que la historia siguiera su curso. Que se cumpliera la voluntad de Dios. De todos modos, nada habría podido cambiar. Lo amarraron y lo llevaron arrestado. Sentí que aún de lejos me miraba. Loco testarudo. Sabía que yo lo haría. Que terminaría por hacerlo. Ya él lo había dicho. Culpa suya fue.

Me pasé la noche bebiendo. Ni cuenta me he dado de los últimos sucesos. Nos carcajeamos de lo lindo con los cuentos verdes de Caifás. Obsceno, pero gran amigo. Tiene el razonamiento de los triunfadores. Excelente su idea del poder. Esa Trinidad indivisible que deben constituir el clero, los ricos y los que gobiernan. Si logra sus proyectos, habrá hecho la prosperidad en el mundo. Coronados de rosas como los griegos. Las bailarinas persas en forma esplendorosa. Qué agilidad y qué cuerpos. Enjutas y elásticas. Brillaban sus ojos como monedas de oro a la luz de los cirios. Fue una noche estupenda. Ni cuenta me he dado de los últimos sucesos. Nada tengo que ver con las minucias de vecindario. Respecto a él, mis manos están limpias. No he intervenido en absoluto en el programa que le han preparado. Nadie puede echármelo en cara. Abraham no rehusó sacrificar a su propio hijo y por ello fue bendecido. Algún día se me hará también justicia. Mi único deseo es el bien del pueblo. Caifás está muy consciente de ello. Sólo he permitido que miraran que le daba el beso: “Dios te guarde, Maestro”. Acepté guiarlos al huerto donde oraba. Dejarme seguir por ellos mientras iba a su encuentro. Como todas las noches, en el lugar convenido. Luego el beso de costumbre. El beso que siempre temía y esquivaba. Juan, violento y quisquilloso a pesar de su carita de niño, lo notó un día y me dijo con decisión: “Tú nunca quieres acercarte al Maestro”. Mucho me recuerda Juan al mancebo aquel: los mismos ojos verdes en la tez de aceituna y el vello delicado sobre la boca carnosa. El mismo olor de yerba en las axilas sudadas. Pero Juan es violento. El boanerges. Sobre todo para defenderlo. Jamás quiere andar a mi lado. Sólo cerca de él. Embebido oyéndole. Él y el asno bárbaro de Pedro. “Quita imbécil, le contesté con mi acostumbrada acritud hacia él. No tengo interés en andarlo oliendo como vosotros”. Y cuando marchábamos juntos, yo acortaba el paso, remolón, y me quedaba atrás. Así lograba que mis antiguos amigos no me vieran mezclado con ellos. Podía inclusive conversar y comerciar y aún obtener algunas ventajas para el grupo, y para mí también, por qué no. Así por tres años.

Una vez decidí separarme. Había reflexionado mucho y lo tenía resuelto. Él nos había enviado a predicar y hacer milagros. A todos les fue fácil. Lo hacían sin titubear. Yo fallé varias veces en el intento. Esto me exponía a la desconfianza. Una tarde sucedió sin proponérmelo. Una vieja a mi lado comenzó a gritar: “Estoy curada”. Ya había notado que intentaba tocarme y la evadía. Al fin lo logró. Su entusiasmo era reconfortante. No quise indagar mucho sobre el caso. Me sentí reanimado. No quise marcharme entonces. Ahora todo se me agolpa en la cabeza. Detalles que he tratado de olvidar. Una tarde el padre del mancebo me siguió hasta la piscina de Siloé, y cuando me vio con ellos, a gritos comenzó a llamarme con epítetos obscenos, recriminándolos por admitir mi compañía. Fue cuando la curación del paralítico. Hubiera querido estrangularlo, pero el temor y la vergüenza me impedían moverme ni decir nada. Como entre las enaguas de mi madre, chupando el agua salobre. Él oyó distraído y luego comenzó a hablar para tranquilizarlos diciendo que no son los sanos sino los enfermos quienes necesitan de médico y que él vino a sanar todas las enfermedades. Que nadie debe atreverse a juzgar a su hermano si no quiere exponerse a ser a su vez juzgado con mayor severidad. Después me esperó y empezó a caminar a mi lado, pausadamente, con su brazo sobre mi hombro, hablando de cosas diversas, hasta hacer olvidar el incidente. Sentí que las mujeres continuaban cuchicheando y mirándome a hurtadillas. Son tan imbéciles y tan falsas. Todas, hasta mi madre.

Después de dejar a Caifás, vagué sin rumbo por la ribera del Cedrón, recordando y meditando. Esto siempre satisface a mi naturaleza piadosa. A mi paso por la plaza me acerqué a un grupo de desocupados. Se entretenían en provocar al cerdo apestoso de Barrabás que blasfemaba. Allí supe la escogencia del que siempre liberan en la Pascua. Sentí que una mano invisible me aliviaba el alma. Pude rechazar los últimos escrúpulos. Puesto que todo el pueblo lo pidió en limpio y libre sufragio. Y con el pueblo, el Clero y los Príncipes. Esto es lo que llaman los griegos, la democracia. Es el juicio de Dios. Rubricado por los poderes que emanan de Dios. ¿Por qué preocuparme entonces? No es mi culpa. ¿Qué le estarán haciendo ahora? ¿Qué habrá dicho él? Seguramente nada, nunca hace comentarios sobre sucesos que pasan. Habla siempre sobre cosas en sustantivos y sin pronombres, en forma impersonal e intemporal, como que todo lo divisara desde una distancia infinita. Es un maniático que sólo tiene una idea fija. Su reino del amor. Que los hombres son iguales y que todo es para todos en el reino del amor. ¿Qué sabe del amor? Jamás ha tenido un cuerpo desnudo entre sus brazos en el silencio de la noche, bajo las sábanas, mientras el corazón quiere romper el pecho. Nunca ha cedido al huracán del deseo ni ha aspirado el aliento tibio de una boca carnosa. ¿Qué puede entonces hablar del amor? ¡Su loca manía del reino!

Además, bien pudo haberse librado. ¿No hacía milagros constantemente? ¿Por qué no hizo un milagro para humillarlos y para librarse? Tampoco los hizo nunca para su provecho ni para el de los suyos. Nuestro provecho nunca importó un comino. Tampoco le interesa el triunfo de su pueblo. Un Mesías que bendice el dolor, la pobreza y la humillación. Milagros mal gastados. Pero es claro, lo único que le preocupa es su manía del reino. Valiente reino. El reino de los desarrapados, de los pordioseros y de las putas. Semilla de la discordia y fermento de sedición. Un grupo de idiotas descalzos y greñudos, en actitud de perpetua protesta contra todo y contra todos. En guerra con el dinero y con la sociedad, contra las leyes establecidas y contra todas las instituciones del Estado. Esto no puede tolerarse mucho tiempo. Siempre ocasionará desórdenes y discordias en cualquier sociedad. ¿Quién puede tragarse que su meta es el amor y la paz, cuando causan polémicas con un solo aspecto? Siempre recibirán la repulsa de la sociedad y el rigor de la autoridad. La gente respetable no puede aprobarlo. Y yo de imbécil que me dejé embaucar y anduve tres años tras él, empuercándome con la canalla. Lo único que saqué es esta bolsa sucia y maloliente como la carroña.

Me duele mucho el pescuezo y sudo a mares. Como que me lo estuvieran apretando con una soga. En Damasco todo será diferente. De todas maneras aquí ya no me sería posible vivir. Ni en Cheriot. Hay mucha gente envidiosa y mal intencionada. Allá podré dedicarme a una vida respetable. Cuando haya acumulado un sólido capital podré dar rienda suelta a los buenos deseos de mi corazón. Un asilo para ancianos con mi nombre sobre el portal. Los sábados entraré a la Sinagoga repartiendo monedas a los pordioseros. Todos me señalarán alabando mi devoción y mi generosidad. Después podré trasladarme a Roma y aún quizás ganar la consideración de los romanos, y hasta de los mismos Césares. Tengo puntos adelantados con ellos. He sido factor decisivo para destruir el fermento y la sedición. Eso no lo olvidarán fácilmente. Soy hombre pacífico, enemigo del alboroto y de la vociferación de los sucios. Nunca descubro a nadie mis pensamientos ni mis sentimientos. Mido, escojo y hago todo con la más refinada cortesía. Soy respetable. Ha sido mi sueño desde niño. Cuidado con mirarme desde arriba. Nadie, ni él mismo, podría. Él obtuvo lo que buscaba y de lo que hablaba constantemente. Realizó su mercancía y aseguró su ganancia. A esto le llamaba Redención.

No es por mi culpa. Le he seguido por tres años soportando miserias y desprecio. He servido sus planes. He trabajado por el establecimiento del Reino. He facilitado la redención. Si lo maltratan, si lo ajustician, no es por mi culpa. El clero lo había juzgado y sentenciado. El clero por cuya boca conocemos las palabras, las palabras de Dios, y jamás aconsejé lo que deberían hacer con él. Allá ellos. Las fauces se me pegan una contra otra como que una soga invisible me oprimiera la garganta. Siento sus ojos posados sobre mi garganta. El poseso cantaba: “Colgarás”. ¿Soy yo también poseso acaso? No lo sé. Todo da vueltas. Sus ojos. El calor. Mi garganta. ¡Qué espanto! Sin embargo, veo claro. Es como que una venda se me cayera de los ojos. Todo aparece con nitidez. Él es el culpable. Él lo venía planeando todo, hasta en el más mínimo detalle. Él fue quien lo anunció y quien me lo sugirió. Todo es obra de él. He sido un ciego instrumento en sus manos. Un cochino instrumento para que jugaran y se divirtieran conmigo en esta forma espantosa. Desde niño. Siempre. Soy un muñeco de cuerda y es él quien tira de ella.

Déjame. Vete a patalear en el vacío y déjame. Estás colgado y ya no te temo, falso profeta, embaucador. Tú ardiste esta trama en la que me has aprisionado como a un cochino insecto. Ahora quieres coronar tu obra haciéndome aparecer como el malo y el traidor del cuento, mientras tú, falso profeta, te reservaste el papel de la víctima, el papel mojigato y bobalicón de cordero de Dios. Pero ya te conozco. ¡A mí no me engañas, como a tus cochinos discípulos y a la inmundición ruin canalla! No soporto el calor. Aparta los ojos. Tampoco te temo a ti, simio espantoso y grotesco, aunque gesticules y me amenaces. Tus manos están encadenadas, y no soy el niño medroso y llorón en las enaguas de su madre. He crecido tanto que puedo destrozar el cielo. ¡Qué espanto! Siento gusto apretándome el gaznate. Así, así. Creo que me sentiría mejor haciéndolo con una venda o con este cíngulo que tejió mi madre. Delicioso como las manos rudas del mocetón espartano. A ver más, más. Ya sé lo que quieres, tienes razón. Quiero complacerte. De este modo no tendré que cavilar más. Para no ver, para no sentir tus ojos, tu mirada repulsiva. Los ojos. Los ojos de él, los ojos verdes de Juan, los ojos verdes del jovenzuelo, los ojos, los ojos verdes de la serpiente, los ojos como carbones ardiendo como monedas, rutilantes encendidas, todos verdes, en el paraíso, en el árbol, sobre los montes; sobre toda la tierra, entre las ramas desnudas y retorcidas como los brazos agarrotados de los que crucifican. Ahora comprendo tu misterio. Tu cacareado misterio del reino de los cielos. Ambos estaremos eternamente colgados entre el cielo y la tierra. En dos árboles. Los dos árboles del paraíso. Colgados al mismo tiempo y para siempre. Como al principio de los siglos. Somos los dos personajes de esta farsa que tú llamas la Redención. Ahora lo sé todo y puedo leer bien claro en todos los signos. Entre los dos tenemos que escribir este capítulo. Entre los dos tenemos que finalizar la historia. Entre los dos tenemos que realizar la REDENCIÓN.

CUENTOS

BABOSADAS

(Uno y Dos)

- ¡Chocho!, ve hermanó, la pura colorada.

- Enseñá hombé, ¡puta!, de verdá.

- Me cuajastes en lleno; ¡tamaño culatazo!

- Hombé, te cuajé,… pero, ¿por qué jodido andas pegando esas mierdas?

- Babosadas, hombé. Esa es la verdá. Babosadas de tragos. Yo nunca me he metido en esas mierdas, vos me conocés. Ningún partido le da de hartarse a uno, esa es la verdá. El asunto es que me encontré con Chico y con el Trompudo onde la flaca; y… ya vos los conocés… esos jodidos.

- Son jodidos los hijueputas. A mí desde que ando con ésto ni adiós me dicen, ¿Y onde tarriaron?

- Onda la Gata. ¡Chocho!, me está doliendo en puta. Nos zampamos seis medias entre los tres. El servicio es una mierda; pero hay buena música en la rokola y… vé manó, all’tá la rubia aquella que anduvo con nosotros aquella vez en La Conquista.

- ¿Cuál rubia?

- Parecés maje que no te acordás, aquella del lunar en el cachete, que bailaba toda sudada, y que se emboló con lija y a cada rato quería un chelín para poner “Encadenados”.

- Si es verdá, hombé. Que lloraba la hijueputa con “Encadenados”. Ahora caigo. Que después se jué a bañar con nosotros a la chorrera, en bola, ya de madrugada, y vos te la llevastes. Ah. Hombé, aquí está la jodida ahora onde la Gata. Es muy relajo sí… Ajá, ¿y después, cuando salieron de onde la Gata?

- Nos venimos por la Carrilera. Entonces el Chico sacó del rollo que andaba las tales papeletas y me dijo que le ayudara porque él y el Trompudo las tenían que pegar.

- Y vos maje te juiste de trompa.

- ¡Vos creés que soy maje! Pero me convenció el hijueputa con ese palabrerío que tiene. ¡Es que vé! La cosa es así. Chico ispiaba, el Trompudo tenía el tarro’e goma con la brocha, y yo las iba pegando. Ese jodido’e Chico a cualquiera enreda.

- Eso sí es verdá, hombé. Para qué se va a negar, es bien inteligente el jodido. ¡Tiene más luces…!

- ¿No te acordás cuando estábamos en la Escuela onda la Niña Marcelina, que siempre nos mangoneaba el jodido?

- Sólo el Trompudo no se lo tragaba entonces, vé lo que son las cosas. Vos y yo éramos los cachimberos, y él era el mandamás. Y el Trompudo jué el que nos acusó, acordáte, cuando Chico nos mandó a echarle la picacuana al tiste de la Niña Marcelina. Toda la mañana pasó juá, juá, juá…

- Calláte, jodidó. No me hagas reír que me duele. Y el Trompudo cantó por el interés de que lo pusieran en el cuadro de honor; ¡y la pela que nos va dando…!

- Alegres pasábamos jodiendo

- Y siempre caminábamos juntos los tres

- Siempre caminábamos juntos los tres; hasta que Chico se jué al Instituto y se bachilleró; la mama se mataba planchando ajeno para que estudiara; y después en la Universidad se hizo el de a peso. Muy tufoso se volvió el jodido. Pero hombé, fíjate cómo son las babosadas: Él va a ser doctor y claro, ya sólo anda con gente de pelo. Vos sos zapatero; por lo menos tenés tu oficio y, yo… vé qué babosada cómo es la vida. Muy tufoso se volvió, sí.

- Conmigo siempre ha sido el mismo de antes, te he de decir. Y yo con vos, ¿cómo he sido, decime? ¿No he sido siempre parejo con vos? Chocho, me sigue doliendo la mierda… y me sigue chorriando, vé.

- Amarráte ese pañuelo… ¡prestá, vé! Si es cierto, siempre has sido pendejo. A mí me dijo el Trompudo que era por esto que Chico me negaba el habla. Son babosadas. Yo creo que esto no es una vergüenza. Además, ningún trabajo es deshonra. Yo, desde que quedé moto, ¿qué iba a hacer? Catorce años tenía. No me quedaba de otra.

- No te quedaba de otra.

- Así son las babosadas. Yo no pierdo nada con él; me limpio con cualquier hijueputa, pero después de todo, le duele a uno que los que han sido amigos… En fin, todas son babosadas.

- Tenés razón. Todas son babosadas.

- Bueno, hermanó, mejor levantémonos y vamos caminando. Puede pasar la jura y va a ser una vaina.

- Vé, hermanó; te vo’a decir una cosa, mejor dejáme irme a mi casa. Me está doliendo mucho esta mierda

- ¡Ah, no papitó! Todo menos eso. Somos amigos, bien sabés que somos cuates, pero tenés que jalar. Así es que mejor pasá.

- No seas jodido, hermanó; acordate que estoy hecho mierda; y picado. Ya hasta voy de goma. ¡Vieras cómo me zumba la cabeza! Además, la roca, pobrecita. No se duerme la pobre hasta que siente la puerta… ¡Acordáte!

- Eso ya lo sé; yo la conozco. Así son las rocas. Así son todas las rocas. No se duerme… Pero eso es asunto tuyo. Mi deber es llevarte, y ya está.

- Y si me bailo, hermanó, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces conmigo si me bailo?

- Si te bailás, vé hermanó, por ésta que te la dejo ir. Mo me comprometás, ya te lo digo, que te la zampo; no me comprometás-

- Son babosadas; yo sé que no me vas a joder a la pura bulla. No seás baboso, hacéte el desentendido mientras…

- No corrás. No corrás, te digo. Volvéte o te…

- ¡Ay, me pegaste, hijueputa! ¡Ay mamita linda!

- Te lo dije, jodido, que sos tan bruto. Prestá, hermanó. Esperáte, ¿ónde te di?

- Aquí, hermanó; me jo…distes. ¡Ay, mamita linda, mamitilla linda! Ve, hermanó… Lleváme onde mi mama. Acordáte… la pobre… no se duerme…

- No te quedés así, hermanó, son babosadas… No sé ni a qué horas… Ve… Se jué el hijueputa. Lo vo’a llevar… A su roca.

Pesa el jodido. Qué babosada. Está helado el jodido. Y es que está haciendo yelo. ¡Qué gran babosada es toda esta mierda!

EL APÓSTOL

La vocesita chillona dominaba el ruido del tren. Las reflexiones altas de soprano eran más estridentes y agudas que los chirridos de los goznes y de las ruedas sobre los rieles. A veces un ardoroso bajo salido de las entrañas de la maquinaria, como el rugido de un titán furioso, lograba sofocar todo otro sonido, pero restablecida la normalidad, volvía a surgir la vocesita, encaramada sobre el ruido del tren, como un pato sobre la cresta de una inmensa. Yo no sabía de qué hablaba; estaba al otro extremo del carro, y las palabras se me escapaban como tales, pero me llegaba su voz como una sola masa desarticulada e informe, mezclada toda con el ruido del tren.

A su alrededor habían ido agrupándose muchos de los pasajeros, en los asientos vecinos, y aun sentados en los brazos de los asientos y de pie en el pasillo. La gente parecía divertida y de vez en cuando había algunas risas que desde mi lugar no podía precisar si eran de asentimiento, de burla, o lógica consecuencia de algún chiste ingenioso. El hombrecito parecía no cansarse y continuaba impertérrito mientras clavaba sus ojillos negros y brillantes, tras de sus lentes de aro de oro, ya en uno, ya en otro de sus oyentes. Era de notarse la diferencia en la actitud de sus manos pequeñitas. Mientras la izquierda estaba pensativa y absorta, la derecha revoloteaba continuamente nerviosa, como un animalito; parecía que con ella modelaba las palabras en el aire, las palmeaba, las enderezaba, y las distribuía a los oyentes, señalándole a cada uno su ración.

La señora grande y la gorda, con tipo de maestra de escuela y el caballero del cartapacio, parecían completamente ganados. Se habían sentado enfrente y al lado, respectivamente del hombrecito y esperaban cada palabra, saludándolas a su aparición, viéndolas venir frente a sus ojos, como milagrosas flores flotando en el aire. No comentaban ni sonreían, sino que con gran seriedad o casi tristeza, abrían desmesuradamente los ojos como si por ellos no penetraba ninguna imagen sino las palabras con cuerpo tangible y forma extrañamente diferente.

Las risas se habían ido evaporando poco a poco. Aun la pareja de enamorados, jóvenes locuelos, juntitos y cuchicheando, se habían rendido ante aquel avasallador sermón, acercándose al grupo, tan atentos, como a ellos específicamente se dirigiera la voz del hombrecito. El anciano de cabello de plata se pasaba nerviosamente la mano por la frente, como si en ella tuviera algo que se estorbara para entender mejor. Todos estaban tan absortos que no prestaron ninguna atención al movimiento de la última estación. El tren dilató ahí unos diez minutos que aprovecharon los vendedores de periódicos, frutas, refrescos y baratijas para pregonar sus mercancías. Gente salió de y entró al carro, pero el grupo no se conmovió ni pareció darse cuenta. Ahora que el tren estaba quieto me llegaban algunas palabras claras e intermitentes como las primeras gotas de la lluvia. La palabra “muerte” parecía repetirse con frecuencia. Los nuevos pasajeros se habían unido al grupo con curiosidad. Yo también decidí que ya era más que tiempo para saber de qué se trataba.

El tren se había puesto otra vez en movimiento, pero ahora mi lugar, aunque no tan cercano por lo numeroso y compactado del grupo, estaba a suficiente distancia como para no perder ninguna de sus palabras: “Yo no digo que nadie, por esto, deba quitarse la vida –decía el hombrecito estirando el cuello en el cual unas cuerdas gruesas se cimbraban y enrojecían mientras que la nuez subía y bajaba como saltando sobre las cuerdas–, la vida es algo personal y cada quien debe resolver por sí propio cómo debe usarla y cuándo terminarla; pero sí estoy seguro que no se debe convertir la vida en obstáculo para una muerte deseable, ni ser la cadena que nos ate como esclavos al poste del dolor, de la ignominia o de la miseria”. El hombrecito parecía no detenerse a pensar lo que decía. Soltaba sus andanadas de cabo a rabo, hablando rápida y atropelladamente, casi sin coger huelgo haciendo al fin de cada larga oración dos profundas inhalaciones que hacían bailotear su bigotillo ralo y tieso como una brocha gastada. “La vida la poseemos para vivir, mientras la vida es hermosa y agradable, pero la muerte es siempre el más deseable fin, no solo si nos llega a tiempo para librarnos de algo terrible e insoportable; pero aun si se nos acerca en los instantes de la felicidad o de la gloria, ya que entonces la efímera dicha que habría de romperse un minuto después, se eterniza y perdura hermosamente”. Los novios se miraron a los ojos con amorosa convicción, comprobando esa frase en su corazón enamorado. ¿Qué puede esperar la vida de un hombre cuya edad ha entrado en esa tenebrosa bahía donde el aire es incómodo y raro y la luz del sol ha desaparecido?” El anciano, en vez de llevarse la mano a la frente, inclinó la frente hasta la mano, cerrando los párpados un instante. “¿Qué espera la mujer cuyo depósito de ternura se ha extinguido o agriado en la soledad?” La voluminosa maestra tenía los ojos humedecidos y no se atrevía a secarlos por vergüenza a sentirse aludida. El orador dirigía sus ojillos como reflectores iluminando una y otra cara de auditorio, y la emoción que le ofrecían dábale mayores ánimos para superarse.

“Quién aguantaría los ultrajes y desdenes del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del mundo –dice el pálido Hamlet–, la injuria del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete. Pero, oh vergonzosa cobardía de Nerón contra los gloriosos ejemplos de Petronio y de Sócrates. También lo sabía la clásica antigüedad como el último japonés que ayer usó el hara-kiri. Lucrecia no quiso soportar su vergüenza; los cadáveres de Romeo y Julieta guardaron para la eternidad el abrazo que los impulsó al amor, y el miserable Ugolino tiene que comerse sus propios hijos por no tener a mano ese útil adminículo que recomienda el Príncipe Dinamarqués. La muerte es la victoria de la progenie humana; y la pena de los Dioses es no alcanzar la muerte. Es un hecho incontrovertible que no nacemos sino para poder morir”.

El auditorio había llegado a un grado de exaltación casi religiosa, cercana al éxtasis. El hombrecito tragaba gordo y hablaba más alto, dando la impresión de encaramarse sobre la voz como sobre una cuerda delgada y tensa que estuviera a punto de reventarse. ”El deseo de la muerte es eterno e innato en todas las razas, culturas, religiones. Es el instinto más hondo en la humanidad. Es el que impulsa al hermano contra el hermano, al tirano contra los siervos, a los siervos contra el tirano, a un pueblo contra otro pueblo, y a un hombre contra su destino. De nada vale una vida hermosa sin una muerte digna. Mal nacido el que aúlla para morir como un perro sarnoso. La Mística presta sus más tiernos acentos al deseo ancestral: Ven, muerte, tan escondida –que no te sienta venir–, porque…”

En este momento sonó terrible el grito del conductor, como la trompeta del juicio, despertando a todos de su arrobo: “Atención… Rápido. El que quiera salvar su vida tírese conmigo inmediatamente. Desde aquí se divisa el puente destruido y los breques no responden”. Decirlo y tirarse fue uno. El hombrecito tardó unos segundos en darse cuenta del caso y luego empezó a gritar histéricamente, temblando y con ojos enloquecidos: “No puedo morir. Soy apóstol de la muerte y debo continuar mi misión”. Yo me arrojé violentamente, pero pude darme cuenta de cómo el auditorio cogía en brazos al hombrecillo que chillaba y lo arrojaban por la ventana fuera del carro. Luego se sentaron serenos y silenciosos, mientras el tren corría hacia su destino.

LA LAMPARITA JAPONESA

Es claro que podía volver a encender la lamparita japonesa, sobre la mesa de noche y leer un rato más la novela de Hess; pero había leído mucho desde las diez que salió del cine, hasta casi las doce. No eran todavía las doce, por supuesto. Bonita la película esa, sueca: ¿por qué no harán cine así los yankees? Más lujo, mejores escenarios, tal vez. Tal vez mejor fotografía. De repente hasta buenos argumentos, con buenos artistas, algo les falta.

El calor es asfixiante en estos días de abril. Hay que desabrocharse toda la chaqueta de la pijama. Mejor quitársela del todo, y aún así está uno bañado en sudor. Hess es más cautivador que Mann. Se le sale siempre el poeta, por más que haga por ocultarlo. El otro es más intelectual. Ella prefiere a Mann. Nunca le ha gustado la poesía.

Comenzando el Demian, esa noche, hubo que releer los dos primeros párrafos como cinco veces y los dos siguientes, cuatro; no, tal vez tres. No es que estuviera preocupado. La lamparita japonesa no es muy confortable para la lectura en casa. Fue regaño de ella el primer cumpleaños de bodas; hacía juego con el empapelado del dormitorio. La luz de una fluorescente muy auténtica. Ni muy fuerte ni muy obscura. Pero ella tiene prejuicios contra las fluorescentes.

Dice que son muy tardadas, tanto para encender, como para apagar.

La almohada se pone muy caliente y se moja con el sudor. Hay que voltearla del otro lado que está siempre fresco. Ella tiene sentencias definitivas para casi todas las cosas. En lo de la fluorescente tiene razón. Es innegable. Muchos minutos después de haber tocado el apagador queda en el tubo un recuerdo rojizo de luz que es como las hogueras cuando sopla el viento sobre las cenizas y descubre los carbones. Ella dice que aún encendida tiene algo tenebroso, como puede imaginarse uno la luz de los muertos.

Cuando terminó un capítulo, el libro comenzó a interesarle. Tal vez hasta deseaba que ella no llegara todavía. Tampoco es que deseara que llegara. El que ella llegue temprano o tarde no tiene importancia. Ella puede hacer lo que le dé la gana. Y él también, es claro. Si él quisiera podría llegar tarde; mucho más tarde que ella. Podría hasta no llegar en toda la noche.

Pero él es muy dormilón le gusta acostarse temprano: sobre todo, últimamente.

El ruido del reloj se vuelve muy claro de noche. Como todos los ruidos. En el día los ruidos se entremezclan unos con otros. En la noche, todos suenan distintos y precisos. Entre varios pasos él podría reconocer los de ella con toda seguridad. Que haga lo que le dé la gana como él lo hace y lo ha hecho siempre. Esto lo han repetido muchas veces el último año. También el año pasado lo dijeron. Ya lo decían. Fue el año pasado cuando empezaron a decirlo.

Cuatro capítulos leyó. El último de arrastrada. No es que tuviera sueño. Aún en este momento no tenía sueño. O tal vez era un poco de sueño. También la lamparita, desde luego. Pero sobre todo no quería que ella regresara y lo encontrara leyendo. Podría creer que estaba leyendo para esperarla. Por lo menos para saber a qué hora regresaba. La hora en que ella regresaba no tiene importancia. Al principio, cuando ella empezó a salir sola y regresar tarde, eso causaba disgusto. Por entonces aún había lugar para disgustos. Ahora ya no caben. Era indigno continuar degustándose. Es dar a entender que eso puede importarle a uno.La noche que ella ha regresado más tarde y es perfectamente perceptible el olor a los Martinis, cuando él entra al baño en la mañanita, aunque esté consciente de que ella duerme profundamente, él se echará mucha agua en la ducha, y cantará el estribillo de algún cha-cha-cha. Uno hace cosas por uno mismo aunque nadie se dé cuenta.

El paquete de cigarrillos está sobre la mesa de noche, bajo la pantalla de seda con paisajes japoneses. Deben de ser casi las doce. El fumado en la oscuridad tiene menos sabor, pero más misterio. La brasa del cigarrillo ilumina, hace surgir del negro casi toda la mano. Piensa uno en el viejo Rembrandt. Qué diferente la pintura japonesa. Tan desvaída, tan estilizada, tan sintética, se puede decir. Ronault recuerda más a Remblandt que los ventanales. Ella odia lo moderno.

Mañana ella dejará caer en el desayuno, como por no dejar, como sin importancia, alguna alusión al juego de canasta; a lo que alguien dijo, mientras jugaba; algunas de esas bombas sociales, que hacen que las demás pongan las cartas sobre la mesa y se dediquen los buenos minutos a saborear la noticia, comentándola y adornándola.

Él habla muy poco en el desayuno. De hecho, habla siempre muy poco. Casi nunca habla. No es que no se hablen del todo. Siempre hay que decir o contestar algunas palabras. Alguna vez se hace necesario. Ella habla más, desde luego, pero siempre en una forma impersonal, sin dirigirse a nadie, como si hiciera un monólogo, o recitara un poema. Hubiera sido divertido observarla más detenidamente; pero eso, claro está, era imposible.

Cuando ella hace esas alusiones, obviamente dirigidas a él, él se hace el distraído, como que no hubiera dado cuenta; como que no hubiera oído del todo. Se levanta a buscar un libro; a poner el periódico; enciende un cigarrillo o simplemente se recorta las uñas, mirándolas con mucho detenimiento. Pero siempre procura poner en los labios una pequeña sonrisa, que no sean tan perceptible que ella no pueda notarla con el rabillo del ojo.

¿Qué pensará ella de esa sonrisa? Podría ser duda de lo que dijo, o burla por esa manía de explicar una conducta indefendible, o a lo mejor, que él está pensando en otra cosa, enteramente ajena al asunto, y tan grata, que le hace sonreir. De todos modos se nota que eso la contraría ligeramente. A lo mejor contraría bastante y ella lo disimula. O quizás no la contraría del todo y ella finge una pequeña contrariedad. Las mujeres son tan incomprensibles.

Ha pasado un transeúnte. Con la brasa del cigarrillo se ilumina claramente el reloj bajo la lamparita japonesa. Falta un minuto para las doce. Se oyen los pasos de ella. Viene ligero. Unos segundos más y se oirá el ruido de la llave al salir de la cartera. Seguramente coincidirá con las campanadas el viejo reloj de la iglesia. Hay que apagar el cigarrillo y dormir. O mejor, no apagarlo y que se vea la brasa en la obscuridad, iluminando el fondo de la cenicera de porcelana, bajo la lamparita japonesa.

II

Qué ruido hacen los tacones. Cuántos minutos faltarán para las doce. No es tambor precisamente. Da pena a estas horas hacer tanto ruido por las calles. El silencio de las calles es más profundo que el de los aposentos. Estos tacones de cristal suenan como si cada vez se clavaran y se sembraran sobre el pavimento. Dan la sensación de que habrá que hacer un esfuerzo para arrancarlos. Pero son más elegantes y dan tanta seguridad a la figura. Es la moda. No es que ella sea excesivamente vanidosa. Algo hay que estimarse. Aún cuando nadie más la estime. Dicen la Garbo y la Ingrid Bergman, fuera del set, usan zapatos bajos y gafas obscuras. Lo dijo él alguna vez. Ellas pueden darse el lujo.

La obscuridad brota en las noches como humo. Gira y retrocede ante las luces de los postes. No deja de dar miedo, caminar sola, aun en las calles principales. Pero tampoco es bueno acompañarse de nadie. No a esas horas. Es preferible vencer un poco el miedo. Hay que acostumbrarse. El reloj… Por qué olvidará uno tanto el reloj en el baño. Debe ser esa cosa subconsciente que uno tiene contra el tiempo y su marcha. Y a pesar de cómo los adornan, siempre afean un brazo que presume de lo hermoso. Y cómo alborota, aun metiendo la mano bajo la almohada, cuando el sueño se niega a acompañarnos.

El juego distrae un poco. Siempre bastante más que la lectura. Hay unas inaguantables, de esas que compra él, lee con avidez y deja en sitios donde ella pueda encontrar. Nombres raros; temas más raros todavía. Ya ha intentado leer alguno, pero no se dejan fácilmente. Entonces vuelve a colocarlo en el sitio que él lo dejó, exactamente en la misma posición, para que no crea que ella anduvo curioseando. Thomas Mann y Hess es el máximum de lo que puede soportar. Y que no le hablen de Poesía. Tal vez Rubén Darío. Algunas cosas. A veces. En pequeñas dosis. Ni menos el arte moderno. Esas pinturas horribles. Ni hablar de eso. La lectura siempre acaba por darle sueño. Ella padece de mucho sueño durante el día. No así en la noche, que difícilmente lo consigue hasta la madrugada. Él duerme tan tranquilo.

Se había levantado a la carrera de la mesa de juego. Como todas las noches. Era de las primeras. Antes de las doce. Había tenido que estar preguntando la hora por el maldito reloj. El baño es lo que más descansa y refresca. Por eso olvida uno en él todo lo que le molesta. No del todo por supuesto. Cómo vamos a olvidar la gran tragedia de la vida, completamente, ni un segundo, ni siquiera en el póker. Pero el póker es diferente. Por qué será él tan enemigo del póker. Y entre high ball y high ball qué emoción cuando liga la mano llena. Cómo prolonga uno la angustia abriendo las cartas con una contenida lentitud. Entonces, refrenar la alegría y esperar indiferente que apueste la otra, para bañarla.

Es claro que ella sabe que el high-ball no es bueno. No hay que abusar. Ella siempre toma dos, tres, hasta cuatro. Nunca más de cinco. No por virtud tampoco. Ni porque a él le disguste tanto. Lo que a él le disguste o le guste la tiene sin cuidado. Pero más, le produciría una impresión fea, como dejadez en las piernas y en las manos, que ella no se expone a sentir. Algo de la tiroides. Además, ella sabe que puede ser peligroso, muy peligroso. Él también bebe, pocas veces, es cierto. Pero cuando lo hace es hasta emborracharse. Tan repulsivo, cuando está borracho. Pocas veces. De lo más repulsivo. Ella al principio no jugaba. Menos bebía. Cuando se casaron, apenas habría tomado alguna que otra copita de vino; en cumpleaños. Si recién acababa de salir del colegio. Cómo se divertía uno antes en los cumpleaños. Tocar pianos y bailar como locos. Qué bien bailaba él, sobre todo boleros, y qué buena pareja hacían. Ese era el tiempo del Monópoly en tardes interminables. Ella comenzó el póker y los high-ball cuando principiaron los pleitos. Tiempo después. Qué otro camino quedaba si pasaban días sin hablarse. Noches sin hablarse. Por cualquier tontería. Cosas sin la menor importancia. A principio lloraba. Y aún ahora. Hay que admitir la verdad, por lo menos, a solas. Cuántas veces hacía creer que era dolor de cabeza. Y botaba a escondidas el saridón o la cafiaspirina. Después de todo es elegante la jaqueca. Pero no va a estarse uno muriendo todo el tiempo. No se puede morir para que otro viva. Sobre todo la juventud.

Cuando le dijeron que faltaba sólo unos minutos para las doce, ella puso las cartas sobre la mesa, Saliendo encendió el cigarrillo. Es de mal tono fumar en la calle. Pero a esa hora de la noche. Nunca había podido acostumbrarse a que le dieran las doce fuera de la casa. No que a él le importe la hora que ella regresa. Tiene la felicidad del sueño. Lo encontraría dormido. Como siempre. A lo mejor, ni está dormido, sin haciéndose el dormido para demostrar que no le importa. No se puede saber con seguridad, porque no es correcto mirar directamente, aunque la luz esté apagada, como que eso fuera interesante. Siempre se quejó de la luz de la lamparita japonesa. De todo se quejaba. Cuando ella lo disponía. De todo. Muchas veces, evidentemente sin convicción. Por gusto. Muy infantil. De todos modos, ella siente cierto alivio, cuando dan las doce estando en la cama. Las demás pueden quedarse. Llegan con sus maridos. Llegan los maridos a traerlas. O no tienen dificultades conyugales. Hay hombres tan comprensivos. Si la tienen, saben vencerlas. O no les dan importancia. Qué alegre ser así.

Faltará muy poco para las doce. Qué falta hace el reloj a veces. Hay que apresurarse. No mucho porque él puede oír el taconeo. El senz destruye el olor de la boca. Es desagradable la manía del chicle. Aunque él no se atrevería nunca a decirle nada. Ya nunca le dice nada. Y ella menos. De hecho no se cruzan ninguna palabra. Por lo menos, no directamente. Hay un sistema muy complicado de decir alguna cosa importante, en tercera persona, sin dirigirse a nadie, mirando a otra parte, distraídamente, como hablando consigo mismo. Es complicado. Y divertido. Se desahogaba uno más con la violencia de los pleitos. Luego quedaba uno en descanso, sin rencor, sin desasosiego. Pero ahora han llegado las cosas a un punto que ya no puede haber pleitos. Ni siquiera puede haber pleitos. ¿No se le habría pasado ahora la dosis? Sentía un débil cosquilleo en las piernas. Muy ligeramente. Son ideas. Lo sintió vagamente al salir. Cuando encendió el cigarrillo. Pero ni aun así admitió que nadie la acompañara. Menos ése. Nadie. Menos ahora.

Mañana él se levantará fresco y alegre; se echará mucha agua en la ducha y cantará alguna canción a trozos, con letra inverosímil o de disparates, mientras ella rabia con la jaqueca. Por qué le molestará tanto a ella que él esté alegre y cante. A veces quisiera callarlo, gritarle, decirle algún insulto, provocarlo en alguna forma, para que él estalle y se decida a armar al alboroto. Es imposible continuar en esa forma. Pero hay que reprimir los impulsos. Sobre todo está la educación. Y que entienda que a ella no le interesa del todo. Será indigno.

La última bocanada de humo cae sobre la cartera abierta para sacar la llave. Se acabó el cigarrillo sin apenas llevarlo a la boca. Mejor tirarlo antes de entrar. Hay que tratar de no hacer ruido. Mejor no encender la lamparita japonesa, tan bonita, que le regaló ella en el primer cumpleaños de bodas.

DESCONOCIDA CARTA DEL PINTOR MIGUEL CABRERA

SOBRE EL RETRATO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

A Julio Valle-Castillo

Puesto que golpeando dije: “Ave María Purísima”, y dentro ardorosa voz ha contestado: “En Gracia Concebida, entrad”, con mesura empujé la tallada puerta y un poco indeciso he penetrado en la amplia celda donde una ventana enrejada que da a la huerta, ilumina con discreta alegría. Más que la ventana alumbraban dos ojos que, bajo tupidas y arqueadas cejas, despedían luz.

Alto sillón frailuno apenas le servía para descanso pues, más bien erguida en tensión, estaba como si acabada de sentarse quisiera levantarse de nuevo en el acto y hacer alguna cosa, o salir de la celda y bajar al Locutorio donde quizás la esperaban sus habitualews contertulios, o bien entrar al coro donde se la veía a veces abstraída en extáticas oraciones y profundas meditaciones o tal vez especulaciones de quién sabe qué diversas materias.

El gesto de los brazos para incorporarse, levantando el torso y alzando la indomable cabeza, o a lo mejor a causa de su naricilla respingada, husmeadora y como trémula, me bullía muy a pesar la idea, un poco irrespetuosa tal vez, de encontrarme delante de un animalillo felino, en acecho, no por faldero menos peligroso o capaz de embestir en cualquier momento, lo cual aumentaba mi sensación de incomodidad, pues a más de mi natural timidez e inexplicable temor de ese instante, pensaba asimismo, que ella podía leer en mi frente ideas tan extrañas; y quizás lo hacía, pues una sonrisa que no acertaba a definir si era indulgente o amistosa o tal vez maliciosa o hasta irónica, muy levemente contraía las comisuras de sus labios finos y bellamente dibujados, que rivalizaban con los ojos, en iluminar la cara:

“Os he llamado, Maestro, porque quiero pediros que me hagáis un retrato. Fijaos bien en mí, y en todo lo que aquí véis, y pintad mi retrato. Pintad mi retrato. Maestro, para que tengan siempre presente cómo lucía en realidad esta pobre mujer atormentada, cuyas letras han leído de tan confusas maneras”.

Todo lo recuerdo como si fuera ahora. El eco cálido de su voz, el acelerado brillo de sus ojos, el nervioso movimiento de sus delicadas manos, el óvalo suave de su rostro, enmarcado por el negro velo y el grave medallón con la pintura de Nuestra Señora, recibiendo el mensaje evangélico. Nada se me ha olvidado, ni siquiera los títulos de los libros en gruesa tinta negra sobre los lomos de pergamino. Todo puedo recordarlo igual desde el momento en que lo soñé, si es que aquello puede llamarse sueño. Si es posible que uno puede tener sueños tan vivos y de tanta realidad, que pueda recordar luego al despertarse como si lo hubiera vivido, precisando con absoluta certidumbre hasta los menores detalles.

Después me he preocupado por conocer cuanto a esta mujer se refiere. Su espíritu dual, igualmente sincero y ardiente en sus místicas elevaciones cuanto a sus amorosas y humanas divagaciones; su encendida caridad que la hizo víctima de la peste; sus obras y sobre todo lo que escribió de sí, y también desde luego lo que sobre ella escribieron los que la conocieron. He visto muchas veces el retrato que pintó el maestro Juan Miranda, y nunca acabo de reconocerla. Dicen que él la vio cuando aún vivía. Tal vez se trata de las mismas facciones. No estoy seguro. El recuerdo de mi sueño es muy diferente.

Por mi parte, yo me he sentido obligado al fin de pintar el retrato que ella me pidió. Es exactamente igual a mi sueño, si es que aquello puede llamarse sueño. Todo os lo confío a vos, Ilustrísimo señor Arzobispo, el retrato como los motivos que me impulsaron a pintarlo.

No omito deciros que he mandado a celebrar muchas misas por esa alma extraordinaria, tanto en la iglesia conventual de San Jerónimo, como en el altar de la “Maravilla Americana y Conjunto de Maravillas”, que es Nuestra Señora y Madre de Guadalupe. Con el retrato podéis hacer como mejor plazca a vuestra ilustrísima cuyas manos besa, indigno servidor y pintor de cámara, Miguel Cabrera.

Antequera, Reyno de Nueva España, 1750.

Esta carta, fechada en Antequerra, su lugar de origen, donde quizás descansaba entonces el pintor, incompleta como se ve, pues le faltaba el comienzo, se encontraba dentro del libro de la Biblioteca del señor Arzobispo de México, Rubio y Salinas, a la muerte de este prelado. El pintor Cabrera fue, como se sabe, pintor de cámara del Arzobispo. Yo he podido ver la copia de dicha carta en una biblioteca particular. Si no es auténtica, bien merecía serlo. México, 21 de noviembre de 1969.

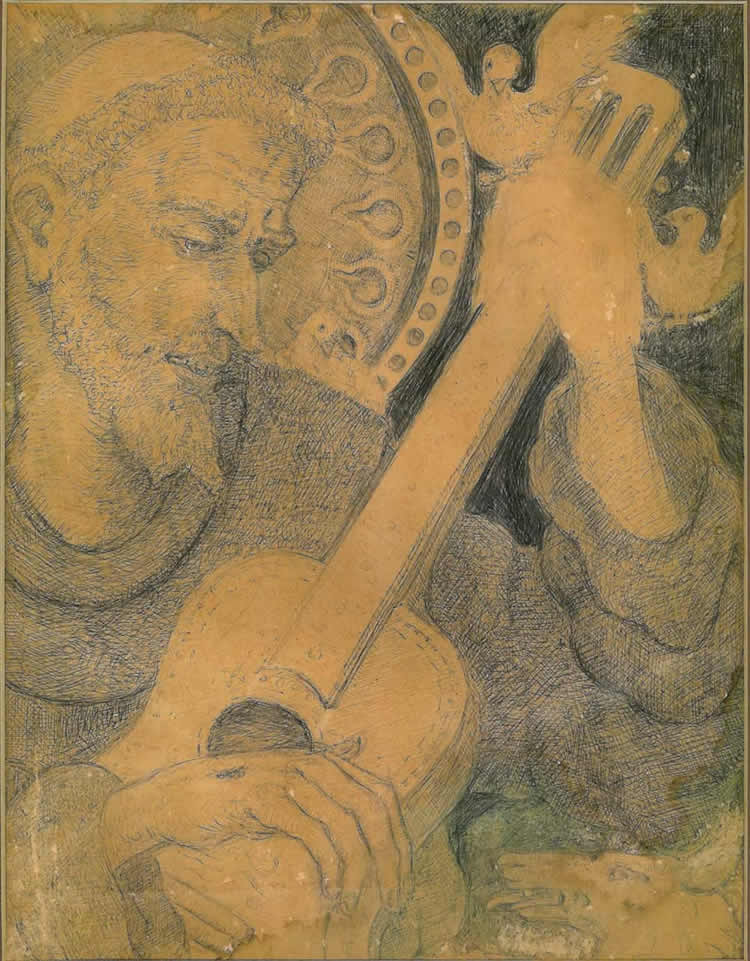

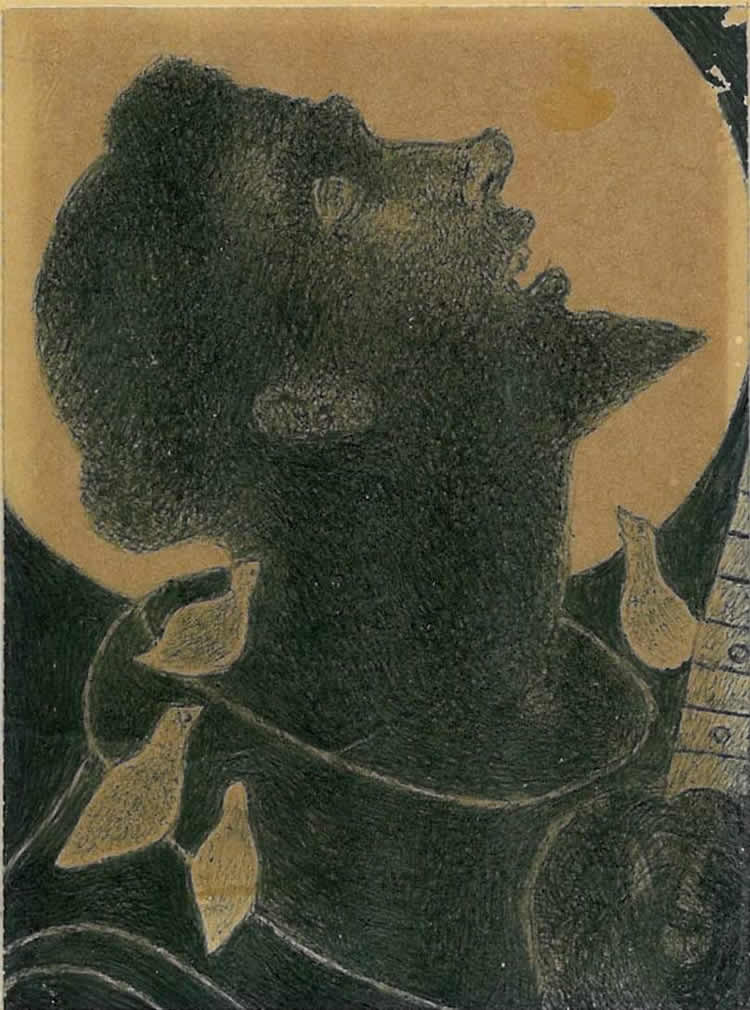

- Dibujos y pinturas de Enrique «Quico» Fernández Morales