Ficción: El astronauta Michael Garcia

25 noviembre, 2022

El astronauta Michael Garcia colocó seis cámaras en la cúpula de la Estación Espacial y se alejó flotando un par de metros. Su objetivo era captar el anochecer en la Tierra, complicado porque debido a la velocidad de movimiento de la Estación todo el proceso duraba solo siete segundos. Eso lo afectó los primeros días: desde las ventanas podía ver cómo la Tierra completaba veinticuatro horas en apenas una hora y media. No tenía que esperar mucho para un nuevo amanecer o noche plena: la luz era tan enceguecedora cuando abría las cortinas que debía usar gafas para el sol, pero a los cuarenta y cinco minutos llegaba la oscuridad.

Garcia observó la caída violenta del sol y antes de que este se pulverizara apretó el disparador conectado a las seis cámaras. Se acarició la barbilla. Ninguna de las fotos que acababa de sacar era rescatable, ni siquiera trabajándolas. Esperaría noventa minutos y volvería a intentarlo; no podía arriesgarse a malas reseñas. Se había vuelto popular gracias a sus fotos en redes. El primer día subió una en la que podía verse el Área 0 de Landslide y escribió dos palabras en el cuerpo del mensaje: “mi casa”. Cruzó el millón de seguidores en menos de una semana, entre los que se encontraban trolls racistas y conspiratorios que decían que su estadía en la Estación Espacial era un montaje (¡un cero no puede llegar hasta allá!) Trataba de no hacer caso a los insultos; sabía que le traería enemigos la combinación tan natural en él entre su entrega al barrio donde había crecido –con mayoría de indocumentados y refugiados– y su mirada abarcadora al planeta, que incluía dunas submarinas de arena coralina, nubes fosforescentes, una lluvia de meteoros. Antes del viaje había planeado publicar una foto con un mensaje combativo en algún momento de su estadía, algo como “Una vida normal para el Área 0”, o quizás filmarse agitando la bandera que había traído consigo, pero ahora no estaba seguro de hacerlo. A la Agencia no le gustaría la provocación.

Escogía qué fotografíar a partir del efecto estético que provocaba en él un paisaje, derivado del contraste de los colores o de su geometría, pero también intercalaba entre esas fotos otras que mostraran un cambio preocupante, una amenaza futura: la desaparición de los glaciares de Nueva Zelanda, con el color ladrillo oscuro de las montañas rodeando un delgado archipiélago blanco; una nevada en un pueblo de Argelia; un incendio de casi cien mil hectáreas en el sur de California. De esos cambios nadie escapaba: el último año Landslide había superado más de ciento veinticinco días con una temperatura superior a los cien grados Fahrenheit, y eso provocó que las clases y otras actividades se concentraran entre las seis de la tarde y la medianoche, cuando el clima refrescaba.

Acomodaba las cámaras nuevamente cuando volvió a escuchar los silbidos del día anterior. Era más serio de lo que pensaba. Usaba tapones para los oídos porque los ventiladores y filtros de aire de la Estación reverberaban y no lo dejaban concentrarse, pero aun con ellos oía zumbidos. ¿Y si se trataba de la onda electromagnética que emitía una estrella enana en Alfa Centauro, a años luz de distancia? El ruido había sido captado en los últimos meses por el hipersensible observatorio de Guizhou.

Debía dejarse de pensamientos absurdos.

Y sin embargo, el susto no disminuía.

Estuvo tentado de hablar con la comandante Kelly, pero prefirió callarse porque era su primera vez en la ISS y no quería que lo descartaran para otras misiones. Tampoco le tenía confianza al polaco Herbert, a la brasileña Meirelles o a los otros compañeros de misión, los androides chinos. Todos ellos se mostraban preocupados desde que dos semanas atrás el astronauta Sergei Kolarov fuera evacuado de la Estación después de un brote psicótico. Garcia había llegado para reemplazar al ruso.

Garcia quiso creer que esos ruidos habían comenzado hacía un mes, una noche en que le costó dormir porque sintió que había gente hablando en la calle bajo la ventana del dormitorio, en el segundo piso de su casa en el Área 2, en un callejón sin salida de una zona residencial cerca de la universidad. Voces en otros idiomas, golpes, pitidos, tonadas y estribillos: no sabía de dónde aparecían. Hubiera querido desahogarse con su hermana en ese instante, pero esos mensajes los leían sus superiores.

De regreso a la Tierra buscaría a un médico a ocultas, como hacían sus colegas cada vez que un malestar los aquejaba y no querían que fuera parte de sus archivos personales en la Agencia.

Garcia se sacó un selfi reflejado en una ventana de la Estación. Su cara estaba hinchada y a la vez se veía más joven, producto de los inquietos fluidos del cuerpo, que se dirigían a la cabeza ante la ausencia de gravedad. Una fina película de sudor relumbraba en su piel, como si la membrana que lo recubría estuviera procesando un exceso de líquidos. Ese él no era él. La primera noche en la Estación, después de la cena, mientras flotaba rumbo al baño –su cepillo de dientes oscilando en el aire– lo asaltaron imágenes nítidas de él de niño corriendo sonriente por la playa de arena blanca de un país asiático, quizás Tailandia por las palabras que reconoció en latas de refrescos y en sombrillas. Las imágenes tenían la pátina emocional de los recuerdos y por un momento dudó: ¿habían ocurrido? Nunca había estado en el Asia. En los meses de pruebas en el simulador le habían advertido que el espacio le tendría preparadas trampas mentales que ellos no podían anticipar. ¿Esa era una? Al menos ya no se sentía con ganas de vomitar como el primer día, con esa “conciencia del estómago” que afectaba a todos, y se habían aquietado las migrañas.

Postearía la foto desde el teclado flotante. No la acompañaría de texto, porque quería decir cosas inteligentes y solo le salían cursilerías que sus seguidores repetían como si él fuera una fuente de sabiduría. Le habían preguntado si no se sentía solo allá arriba, y él contestó: “La soledad no te la da el lugar sino tu estado mental”. También quisieron saber si no le daban miedo las extrañas ondas de radio provenientes del sistema Alfa Centauro captadas por el observatorio de Guizhou, y él respondió: “Más miedo me daría saber que estamos solos”. Esa frase desafiante se había viralizado y aparecía en poleras y tazas; su hermana le dijo que debía conseguir un agente y registrarla, pero él no se sentía orgulloso de ella.

Cansado de flotar, se adhirió a un módulo. Así dormía, flotando de parado, el dedo gordo aferrado con velcro a una pared. Una posición incómoda que le impedía conciliar el sueño más de dos horas por noche. A los miembros de la misión los despertaban con una canción que escogían por turno ellos mismos, un familiar o alguien de la Agencia Espacial. Esa mañana le tocó a él y despertó con una ranchera escogida por su hermana. Una broma tonta, Sara sabía que él odiaba las rancheras.

Sintió una caricia fantasmal en sus mejillas, como si tuviera arañas caminando por su cara. Últimamente no dejaba de pensar y soñar en arañas. La culpa era de Agustín, el hijo de Sara, pues Michael le había comprado arañas en un mercado ilegal del Área 0. Agustín las tenía en un terrario: Larry, la atigrada; Curly, la peluda; Moe, la inquieta. Las arañas dormían de día, se despertaban de noche y tejían sin descanso hasta el amanecer, creando complejas telarañas con un hilo más resistente que el Kevlar. Los científicos las buscaban por la fuerza de sus fibras, los coleccionistas las preferían por la geometría variable de sus telas a partir de una estructura sencilla. Agustín, que sabía de software, desarrollaba un algoritmo que convertía las ondas sonoras de las arañas mientras tejían su tela en lo que él llamaba “música del polvo cósmico”.

Agustín, que acababa de cumplir dieciséis, padecía de fibrosis cística. A Michael le encantaba visitarlo en su cuarto, de donde él apenas salía, limitado por el tubo de oxígeno que limpiaba sus pulmones de flema. Era un chico inteligente y despierto, amante de todo lo que tuviera que ver con el espacio; vivía pegado a su laptop, se dedicaba días enteros a construir mundos virtuales en videojuegos y tenía un meme para cada ocasión. Michael quería conseguir un apartamento más grande y que Sara y Agustín se vinieran a fueran a vivir con él. Le habían dicho que si la misión salía bien podía postular al Centro; era tentador, pero también dudaba al ver desde el espacio cuán pequeño era el Centro, apenas diez mil habitantes: como decía Sara a la manera de la leyenda de los mapas medievales, allá hay monstruos. El lugar de la ciudad desde donde se controlaba a la ciudad, con un aire más limpio, acceso a medicinas de primera y formas exclusivas de entender la vida y la muerte: allí, decían, buscaban trascender la muerte trasladando al cerebro humano a la red, fusionando al individuo por completo a esta. Michael se había beneficiado de las escasas oportunidades para las minorías, pero aun así no estaba preparado para esa escala en la evolución. Nadie lo está del todo, le decían, pero uno se acostumbra fácilmente.

Hablaba todos los días con su hermana y Agustín, y les contaba que a veces veía tarántulas caminando por las paredes curvadas de los módulos de la Estación. Una tarde Agustín le dijo que las arañas que vivían en su apartamento tenían más capacidad de movimiento que los habitantes del Área 0. Ese mismo día Michael concibió su pequeño homenaje. Una vez en la Estación, se tomaría una foto envuelto en la bandera que usaban los ceros para reivindicar la idea de un Gran Aztlán que incluía a Landslide, y escribiría su mensaje, aunque se arriesgara a un castigo.

Esa mañana, mientras desayunaba, el astronauta Michael Garcia se sorprendió al ver delante de él la imagen de una mujer a la que llamó madre con la voz dulce de su infancia, para darse cuenta minutos después de que ella no era su madre y que en realidad ni siquiera la conocía. En las imágenes ella se apoyaba en un viejo Lada de color blanco, llevaba minifalda, gafas negras y el pelo recogido en un moño, y lo esperaba a él, que salía de la casa por la puerta abierta de par en par del garaje, un niño de seis años a punto de ir a su primer día de clases. A su padre no lo había visto pero asumió que los esperaba en el Lada. Al otro lado de la calle nevada estaba el álamo de copa ancha y coloración verde arsénico y marrón que sus amigos y él intentaban escalar sin suerte, rasmillándose las rodillas. Cerca estaba la acequia de aguas congeladas donde se había roto la cabeza al intentar saltarla, en la esquina la tienda del Coronel donde compraba chicles y chocolates y al frente el descampado donde jugaba al fútbol con sus amigos del barrio. El recuerdo lo enterneció. Fue un chiquillo travieso alguna vez, tan alejado del hombre responsable en que se había convertido. Luego comprendió que esa imagen nunca había existido, que ese barrio no era el suyo ni esa mujer su madre. Ni siquiera había visto una sola foto de su madre alguna vez. Porque ella los había abandonado cuando él ni siquiera había cumplido un año, y se quedó, suponía, en México (era de allá, al igual que su padre y él).

Por la mañana trató de distraerse jugando una partida de ajedrez con el polaco Herbert y posteando fotos en las redes. Con Herbert era con quien mejor se llevaba, habían coincidido en el centro de entrenamiento de la agencia en Huntsville; calvo y de barba rubia, tenía labia y le iba bien con las mujeres. Garcia sentía que era soltero por obligación, mientras que Herbert lo era por su carácter extrovertido, abierto a sugerencias.

Le ganó a Herbert utilizando una Ruy López, a la que el polaco había respondido con una defensa Morphy; se enzarzaron en la variante del cambio y eso le permitió a Garcia dañar el bloque de peones de las negras y llegar al final con ventaja. Herbert le pidió revancha pero no se la dio; le dolía la cabeza. Intercambió frases inanes con el androide Kit, que seguía con interés las noticias que llegaban del observatorio de Guizhou, sus ojos como dos anillos iluminados por la fuerza de algún material radiactivo. Con la brasileña Meirelles hablaron de sus vacaciones de fin de año y ella dijo que planeaba regresar a su playa favorita, en una isla a cinco horas de Bangkok.

Garcia contestó mensajes de sus seguidores mientras comía una sustancia hecha con plantas que sabía a pollo; respondió a insultos: “deberíamos deportar a todo el Área 0 al espacio exterior”, “la acción afirmativa llegó a la ISS!” Habló con Sara, que tenía por delante un día difícil, Agustín y sus análisis, nunca se acababa, abandonó su trabajo para dedicarse a su hijo, y todo sola porque el padre no quiso hacerse cargo y desapareció de sus vidas. Michael ayudaba con el seguro y acompañaba algunas tardes a Agustín, jugaban videojuegos y charlaban, pero no se levantaba temprano para llevarlo al hospital; eso lo hacía su hermana.

Por la tarde saldría al espacio a reemplazar una caja de relay de datos ubicada en el entramado Star Zero, la columna vertebral de la Estación. Estaba programado que su salida sería monitoreada por la androide Kat y demoraría dos horas y cuarenta y seis minutos. Le daba vértigo la idea de estar allá afuera. No sentía ese vértigo ahora mismo y eso que estaba tan lejos de casa, moviéndose a una velocidad de diecisiete mil quinientas millas por hora en el espacio; salir era otra cosa.

Repasó junto a Kat y los encargados de la misión en la Tierra los pasos a seguir; recordó la secuencia practicada en el simulador, una coreografía de movimientos que resguardaba sus horas y no quería dejar nada librado a la casualidad pero pese a los esfuerzos no lograba prepararlo para todo (unos recuerdos inventados, un zumbido en sus oídos). Porque el zumbido continuaba y se expandía. A veces le habían vibrado los oídos en la Tierra, sobre todo desde que le instalaron detrás de una oreja el chip para llamadas; se había convertido en algo normal la aparición de ruidos fantasmas por culpa del ingreso de la tecnología en el cuerpo, como si uno recibiera de pronto llamados de otra dimensión, de espectros inoportunos que no se daban a conocer; esto, sin embargo, era diferente, más doloroso, más pronunciado, más material. El desmoronamiento de Kolarov, ¿no tendría algo que ver con lo que le ocurría? El caso se mantenía dentro de la confidencialidad más absoluta; los astronautas solían ser charlatanes en la Estación, pero cuando él preguntaba por Kolarov miraban a otra parte. Le habían asignado el cubículo de Kolarov y al llegar todavía colgaba en una pared la foto de Achara, su ex-mujer tailandesa, a la que decían que adoraba y escribía todos los días pidiéndole una nueva oportunidad, por el bien de ellos y de sus hijos. Garcia no quiso quitar la foto pero después de unas horas de sentirse contemplado la despegó y se la entregó a la comandante.

Garcia terminó de preparar la misión y, atontado por el dolor de cabeza, se dirigió al baño, donde encontró la basura flotando: papel higiénico y un tampón. Los sostuvo con cuidado, los devolvió al basurero y ajustó la tapa. Se sentó en la taza: los zumbidos se intensificaban. Por la mañana, mientras luchaba con la gravedad para que el agua que usaba para ducharse no se escapara, mojándose la cara con toallas húmedas, el ruido lo taladró tanto que decidió contárselo a la comandante Kelly, arriesgándose a que la información ingresara a su archivo. Ella se lo tomó con calma. Le dijo que quizás se trataba de una interferencia y le recomendó que usara tapones. Michael le contó que los estaba usando. Kelly no sabía qué más aconsejarle y le pidió que la mantuviera al tanto para ver si empeoraba y hablar con el centro de control. Mientras se alejaba de ella, a Michael se le ocurrió que quizás era la tensión. Quizás el zumbido desaparecería cuando él publicara el mensaje de apoyo al Área 0.

Regresó a la cúpula de la Estación y volvió a preparar las cámaras. Podía programarlas para que hicieran su trabajo solas y dispararan apenas vieran las mejores opciones de luz y contrastes. A veces lo hacía en la Tierra, aquí le parecía absurdo. ¿Venir tan lejos para dejar que una inteligencia artificial se hiciera cargo de algo tan íntimo como sacar fotos? Pero, ¿qué se hacía el gran defensor de lo natural? Pronto la Estación estaría habitada solo por androides. Kit y Kat eran anuncios de lo por venir. Hacían bien su trabajo, seguían instrucciones con eficiencia, eran creativos y no se distraían; incluso llegaban a emocionarse –o al menos eran capaces de fingir emoción con soltura–. Él los llamaba Kit Kat y les preguntaba, bromeando, si les gustaba el chocolate, y ellos se molestaban e insistían en su individualidad, Kit un modelo más avanzado que Kat, capaz de hacer juegos de palabra –a veces respondía a las preguntas con versos de poetas decimonónicos– y de dejarse ganar al ajedrez como forma de empatía con los humanos. Kat, en cambio, usaba su software para analizar 800.000 posiciones por segundo y aniquilar sin contemplaciones a sus rivales. Michael, que se creía un buen jugador y en la Estación recordó con nostalgia sus días de campeón intercolegial, fue humillado por Kat en una partida y entendió cómo se sentirían los humanos ante la llegada de una especie superior a la Tierra; tenían razón quienes en Silicon Valley, el Centro y otras partes del mundo creaban cultos para adorar a la inteligencia artificial.

En las ventanas de la cúpula se apoyaba el espectáculo del universo: una lluvia de estrellas, nubes incendiadas por el sol. En medio del desastre la belleza sobrevivía. ¿Cuánto más duraría todo? Tenía empatía por quienes nacerían con el Gran Cambio ya consolidado y vivirían en un futuro fatalmente herido, pero reconocía que esa emoción no había sido natural: nació con los viajes al espacio exterior. Entendía a quienes les costaba mirar más allá de su realismo doméstico, y, a la vez, se desesperaba.

Tosió. Vio un rectángulo gris asediado por un blanco desolador, geometría ideal para una foto. A ratos creía haberse acostumbrado a nadar en lo sublime; luego era suficiente la aparición de un nuevo matiz en medio de tantos colores y formas que se desplegaban en las ventanas para volverse a sorprender. Quería esmerarse y compartir el deslumbramiento –y también la desolación– con la gente allá abajo: pocos se enterarían de los experimentos científicos que se llevaban a cabo en la Estación, pero sí comprenderían el lenguaje de sus cámaras. Nunca había tenido tantos seguidores en las redes, eso era un aliciente para sacar mejores fotos. Entre ayer y hoy el número apenas había cambiado, necesitaba alimentar al monstruo, ganárselo a punta de clicks. Para eso te trajimos, lo molestaba Herbert acariciándose la barba; para que distraigas a la gente con tus fotitos mientras nosotros hacemos cosas serias. El tono era en broma, pero lo cierto era que quizás a Herbert y sus compañeros no les gustara que tuviera tantos seguidores en las redes.

Estaba en eso cuando descubrió que la persona que veía reflejada en la ventana no se parecía a él. Su nariz era respingada, pero el del reflejo la tenía aguileña. Él se había cortado el pelo al ras para no complicarse a la hora de lavárselo en la Estación, el del reflejo tenía una melena sujetada por una bandana que le daba facha de jugador de tenis.

–¿Quién eres tú? –preguntó sin abrir la boca.

El reflejo se quedó mirándolo fijo hasta que Michael movió un brazo como para espantarlo. Pero el reflejo no se fue a ningún lado, y Michael creyó por un momento que en la Estación había siete habitantes. Luego llegó la certeza de que no había nadie más, de que seguían siendo solo seis, lo cual no lo tranquilizó.

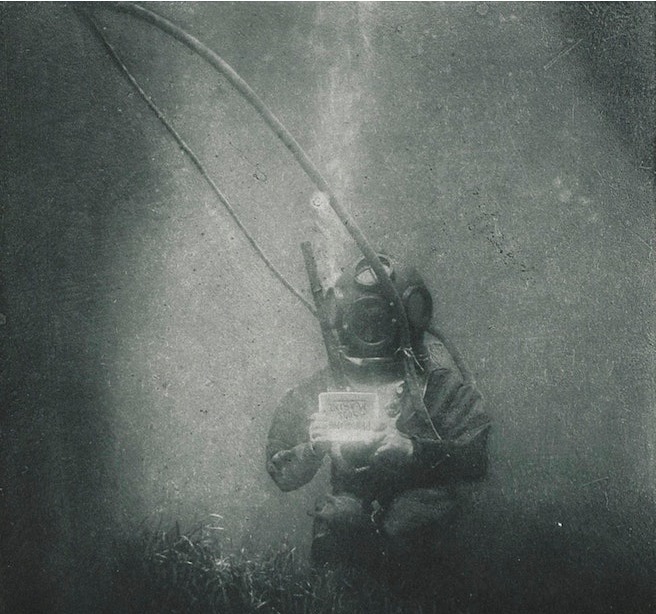

Garcia había logrado sacar algunas fotos mientras trabajaba fuera de la Estación. No había sido fácil. La primera hora todo salió como lo practicó tantas veces en el simulador durante los entrenamientos. Los instrumentos funcionaron, y encontró la caja de relay en el lugar en que debía estar en el exterior. Hubo un momento ansioso, cuando miró hacia abajo en esa inmensidad y vio cómo la Tierra pasaba rauda y la sensación de velocidad orbital lo sacudió. Al rato volvió a concentrarse en los cables eléctricos de la caja de relay. Ya recuperado sacó las fotos que se viralizarían, encuadrando en algunas una parte de la Estación con la curvatura de la tierra al fondo del marco.

Garcia regresaba a la Estación cuando escuchó voces en un idioma extraño. ¿Ruso? El traductor autómatico se puso a funcionar de inmediato en sus oídos:

Son tan pequeña cosa los suspiros.

Creyó que se trataba de la comandante Kelly. La había escuchado hablar en ruso con el polaco.

–Comandante, no la entiendo –dijo.

–¿Qué? Si no he dicho nada.

–Perdón, no me haga caso.

–¿Se siente bien? ¿Quiere volver?

Él le dijo que no quería y siguió hasta terminar la reparación de la caja de relay. Hubo un par de frases más en ruso, el traductor solo tradujo una:

Por cosas tan pequeñas nos morimos ustedes y nosotros.

Garcia filmaba todo con una cámara en su pecho que enviaba las imágenes al interior de la Estación, que a la vez replicaba la filmación a la Agencia en la Tierra, que, con unos segundos de demora, la reproducía a través de sus redes. Cuando regresó a la Estación lo recibieron con aplausos y un mensaje de felicitaciones de parte de la Agencia.

La comandante Kelly le pidió que fuera a hablar con ella en la cabina.

–Voy a tener que dar parte de lo que le ocurre. Espero que me entienda.

Garcia no respondió. Una mujer le hablaba, y durante unos segundos no supo quién era ella. Luego lo recordó.

–Lo llamó su hermana –dijo ella.

Él le agradeció y fue a cambiarse. Quería una ducha. No le dijo que la palabra “hermana” le sonó rara. ¿Tenía una hermana?

Sí, claro. Sara. Sara, repitió. Sara, una vez más, como para asegurarse de su realidad.

Debía llamar a sus hijos. Sus caras sonrientes se le habían aparecido allá afuera, mientras trabajaba con la caja de relay. No los veía desde que su ex-mujer se había mudado a otra ciudad.

En su cabina había una bandera; no reconoció qué significaba, a qué país pertenecía.

Volvió a escuchar frases en ruso. Creyó que habían aparecido de la nada en sus oídos. Luego descubrió que el polaco estaba detrás de él y lo felicitaba. Michael se lo agradeció.

–Todo era normal, como si lo hubiera hecho antes –dijo–, hasta que vi la Tierra abajo y me asusté.

–Ocurre en las mejores familias –dijo el polaco.

Herbert le contó que su experimento con gusanos platelmintos iba bien: se les había amputado la cabeza antes del viaje, y uno había logrado regenerar una cabeza. La idea era ver cómo afectaba la microgravedad a los organismos, cómo el espacio influía en el desarrollo de ciertas células y comunidades de microbios.

–Si les sacas una foto a mis gusanos quizás los hagas populares.

Michael no supo quién le hablaba. Luego se preguntó qué diablos hacía ahí.

Se fue sacando el uniforme azul. Quería desnudarse y correr. Las voces en ruso volvieron a hablarle.

Es cosa tan pequeña nuestro llanto.

–¿Te sientes bien? –dijo el polaco.

–Soy el astronauta Garcia. Soy el astronauta Garcia.

Su padre lo llevaba de la mano a destazar un chancho en la granja en la que vivían en las afueras de la ciudad. Una sensación acogedora. Podía estar agarrado de esa mano cálida por el resto de la noche.

–Sí, estoy bien. Soy el astronauta.

Debía llamar a su hermana. Hablar con Ignacio, contarle lo que había hecho. Lo emocionaría saber que había estado en el espacio exterior. Probablemente lo sabría ya, aunque le había pedido a Sara que no le dijera nada para que él se lo pudiera decir primero.

Garcia flotó hacia el módulo: tenía una videollamada. Un adolescente recostado en una cama apareció en la pantalla, agitó la mano y le sonrió. El astronauta se puso los auriculares para bloquear los sonidos y trató de situar la imagen a la que se enfrentaba. ¿Quién era ese joven entusiasta? Trató de ganar tiempo y le devolvió el saludo, esperando que regresara su nombre a la mente. Tenía la sensación de que lo conocía, pero no terminaba de situarlo.

El joven le contó de sus avances con un juego y de que una de sus arañas estaba enferma. Su madre había comprado una planta de marihuana y un kit para cultivarla en casa. Le preguntó por qué no había posteado fotos hoy.

El astronauta sintió que el joven estaba hablando rápido. No sabía qué contestarle, le hablaba como si lo conociera. ¿Arañas? ¿Fotos? ¿Marihuana? ¿Juegos? ¿Hermana? Quiso preguntarle cómo se llamaba pero no se animó. Se miró las manos en silencio.

–¿Michael, estás bien? Dime algo.

El astronauta se preguntó si él se llamaba Michael. Un zumbido percutía en sus oídos. Quizás debía colgar. Hizo eso.

El silencio invadió el módulo y se preguntó dónde estaba y cómo había llegado allí. Estoy en una nave y viajo hacia el futuro, pensó.

Un hombre calvo, de barba rubia y con un traje como el suyo se le acercó flotando para preguntarle si no quería jugar una partida de ajedrez. ¿Ajedrez? ¿Ese juego tan aburrido? El astronauta dijo que sí mientras ganaba tiempo. Lo siguió, y se golpeó contra una pared, como si se hubiera olvidado de cómo desplazarse dentro de la Estación.

El hombre delante de él le preguntó qué había pasado.

–Nada –respondió.

Un haz de luz en su memoria le hizo flotar rumbo a la sala principal. El otro astronauta se sentó frente a él y en la mesa apareció el holograma de un tablero y las fichas.

–¿Blancas o negras, Michael?

¿Michael? ¿Así se llamaba? No, claro que no.

–Me da lo mismo –respondió él.

–A mí también. Todo me da lo mismo en este momento. ¿Sabes que por primera vez en años me respondió mi ex?

–Algo es algo.

–Sobre todo por los niños. Los extraño un montón.

El zumbido estalló en sus oídos. Por una ventana veía cómo la nave se dirigía hacia un rectángulo de luces parpadeantes. Las luces estaban rodeadas por un masa de color azul oscuro. Una línea amarilla cruzó el horizonte. Luego pareció como si la nave se hubiera invertido y por un momento el astronauta vio un planeta familiar, con grandes extensiones de terreno, en el que predominaba el color azul.

–¿No vas a sacar fotos?

–¿Fotos? ¿Para qué?

El hombre lo miró como si no lo entendiera.

–Me llamo Sergei Kolarov –dijo el astronauta Michael Garcia mientras movía el caballo–. De niño viví en Koh Samui con mis padres, en una casa cerca de la playa, y salí campeón de ajedrez.

–Cada vez más raros tus gambitos, Michael.

–Sergei –le corrigió el astronauta–, me llamo Sergei.

Escritor boliviano y uno de los autores más representativos de la generación latinoamericana de la década de 1990. En 1997, se doctoró en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de California, Berkeley, y desde ese mismo año es profesor de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Cornell. En la actualidad, colabora en diversos medios, entre ellos los periódicos El País, La Tercera y El Deber, y las revistas Etiqueta Negra, Qué Pasa y Letras Libres. Entre sus obras más recientes, se encuentran el libro de cuentos La vía del futuro; y las novelas Allá afuera hay monstruos y La mirada de las plantas.