El burro atado a la noria

1 abril, 2021

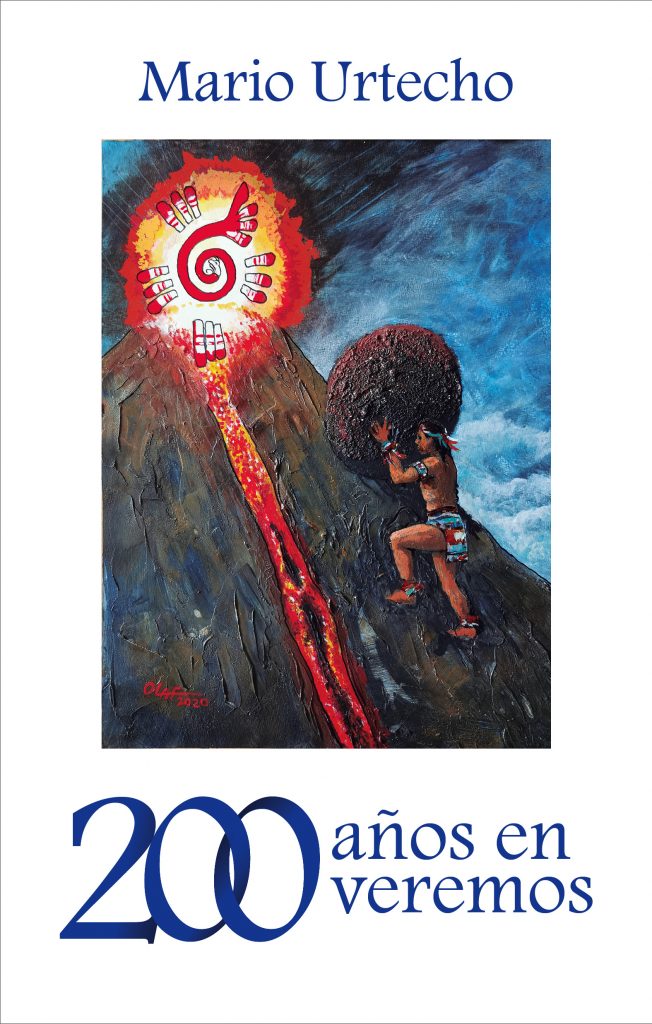

El escritor Sergio Ramírez comenta el libro 200 años en veremos, de Mario Urtecho, de próxima publicación.

Siempre he tenido la idea de que la historia de Nicaragua se puede leer como una novela, se puede usar para inventar novelas, o se recuerda como una novela ya leída. Tomemos por caso al prócer Cleto Ordóñez, quien aparece en este libro. Buen personaje de novela porque antes de entrar en la historia fue cochero del obispo de León, y sirviente en Granada de casas de pudientes. Era, además, mulato. Y era tuerto.

Encabezó la insurrección de 1822 en Granada, y recorrió las calles decidido a apear desde el caballo, con la punta de su lanza, los escudos heráldicos de los frontispicios de las casas principales, proclamando que se habían acabado “los dones”. Escudos nobiliarios “más o menos auténticos…», según el historiador don Jerónimo Pérez.

Exiliado en El Salvador en 1834, pobre de solemnidad y casi ciego, quiso volver a Nicaragua, acompañado de un lazarillo, a cobrar los sueldos atrasados que le debían, y las autoridades de turno no lo dejaron entrar. Se volvió por donde había venido, y de regreso en el destierro pasó unos días triste y meditabundo, y una mañana se rasuró y vistió su mejor ropa, cosa que extrañó su esposa. Se sentó en un taburete debajo de un árbol, y poco después vomitó sangre y murió.

Y así por el estilo. La gracia de nuestra historia al leerla con ojos curiosos, no son las fechas de batallas y los nombres de quienes se han sentado en el solio de mando, la mayoría de ellos a la fuerza, o por medio de mañas y artimañas, traiciones y deslealtades, y rara vez porque una mayoría legítima así lo decida.

La gracia está en buscarle los siete pies al gato, como hace Mario Urtecho en este espléndido recuento de rarezas y singularidades, como quien recorre un parque de ferias, o uno de esos gabinetes de curiosidades tan en boga en el siglo dieciocho, y que dieron paso luego a los museos.

Esta sería, en todo caso, una galería de retratos, apuntada con gracia, porque la desgracia necesita de gracia para hablar de ella, con ironía de las más finas, y a veces con la contundencia de un uppercut que deja al lector anonadado, por sorprendido, al descubrir cosas que no sabía, porque por debajo de la pátina de las estatuas hay siempre tanto por descubrir. Y para rascar, todo es empezar.

Hablando de este su libro, 200 años en veremos, le he dicho a Mario que la gran rareza de la historia de Nicaragua está en lo repetitiva. Esto parece una contradicción, o un oxímoron, pero no lo es. Si uno lee a los cronistas viajeros que nos visitaron en el siglo diecinueve, los informes desclasificados de los diplomáticos, o a los periodistas que han venido a cubrir nuestras tragedias patrias, nos damos cuenta fácilmente que hay un patrón constante de engaño retórico por medio del cual se sube al poder en nombre de la democracia, o de ideas redentoras, a veces incendiarias; luego ocurre, casi de inmediato, la falsificación de la promesa de libertad y justicia para convertirla en reelección presidencial, y entonces autoritarismo, dictadura, opresión, y entonces rebelión, derrocamiento de la tiranía, nuevas promesas, y vuelta a empezar, como el burro pegado a la noria con los ojos tapados para que no vea que su oficio eterno es dar vueltas.

¿Cuánto duró la Constitución Libérrima del general José Santos Zelaya, tras la revolución liberal de 1893? Pocos meses, antes de ir a dar al canasto de la basura. Porque un caudillo de los nuestros no se explica la historia sin él mismo de por medio, y cuando dice paz, progreso, está pensando en sí mismo. Del gran mariscal Casto Fonseca, al general José Santos Zelaya, al general Anastasio Somoza García, al general Anastasio Somoza Debayle, al comandante Daniel Ortega Saavedra.

O el patrón más viejo de todos, el de las guerras civiles, que nacieron con la independencia, ejemplo de ellas la que se desató en 1827, y duró hasta 1829, entre las facciones de los primos hermanos, Juan Argüello y Manuel Antonio de la Cerda. Guerras fratricidas, nos hemos acostumbrado a decir, que duraron casi todo el siglo diecinueve, para repetirse en el siguiente. Realistas contra republicanos, localistas contra federalistas, legitimistas contra democráticos, timbucos contra calandracas, contras contra sandinistas.

Y el patrón del golpe de Estado, cuando el que tiene las armas (“cañas huecas” se les dice con eufemismo patrio), apea al que ha sido electo (rareza esa en nuestra historia de gobernantes legítimamente electos, que se pueden contar con los dedos de la mano). O el patrón de que, como no podemos salir de este gobierno, busquemos de fuera quien nos ayude a botarlo, o lo bote por nosotros.

En la Autobiografía del general Emiliano Chamorro, apodado El Cadejo por su mágico don de la ubicuidad, ya que, según la creencia popular, era capaz de estar al mismo tiempo en varios lugares del campo de batalla, se lee una frase suya que parece candorosa: “ya en Managua hablé con (Adolfo) Díaz, con mis amigos y con mi familia para explicarles mi resolución de seguir adelante con mi campaña presidencial, puesto que contaba con la simpatía del Departamento de Estado, que tanta influencia moral tenía entonces”.

Como embajador en Washington del gobierno de Díaz, había firmado el célebre tratado Chamorro-Bryan en 1914, que, igual que el tratado Ortega-Ying, suscrito en 2013, un siglo después, entregaba la soberanía nacional a cambio de la construcción del quimérico, gracias a Dios, canal interoceánico.

Aquella vez, en efecto, El Cadejo resultó triunfante en las elecciones de 1917. Pero, años más tarde, confiándose en esas mismas simpatías del Departamento de Estado, calculó mal. En 1926 derrocó en el famoso “lomazo”, asaltando los cuarteles de la loma de Tiscapa, al presidente legítimo don Carlos Solórzano, lo cual daría paso a la guerra constitucionalista, y luego a la guerra de Sandino, mientras tanto él sería enviado al exilio diplomático en Europa.

¿Y qué me dicen de los pactos? Este es otro patrón vicioso. Repartirse el pastel, el pedazo más grande para quien tiene el poder, por supuesto, y el más pequeño para quien, desde la oposición, se aviene a un entendimiento. El pacto de los generales de 1950, entre el general Anastasio Somoza García y el general Emiliano Chamorro; el Kupia Kumi (un solo corazón en misquito) de 1970, entre Anastasio Somoza Debayle y Fernando Agüero Rocha, que llevó a la junta de gobierno de la pata de gallina de 1972; el pacto del Crucero, de 1998, entre el comandante Daniel Ortega Saavedra y Arnoldo Alemán Lacayo. Todos terminan en constituyentes, o en reformas a la Constitución, para que la paz, el progreso y la concordia perduren, amén.

De los pactos nace otro fenómeno recurrente, que es el zancudismo, uno de los términos más felices del léxico del folclor político de Nicaragua, invención atribuida al doctor Pedro Joaquín Chamorro, pues a partir de esa definición, zancudos son aquellos que, tras la repartición de curules y puestos públicos, gracias al pacto mismo, chupan a dos carrillos la sangre del erario nacional.

Y también, como constante, están los pleitos interminables a la hora de formar un frente común para salir de una tiranía, porque se pone la carreta delante de los bueyes, o porque se trata de vender el cuero antes de matar el venado. Y porque surgen siempre tantos partidos de los llamados de Volkswagen, porque toda su militancia cabe en uno de aquellos escarabajos que tenían el motor en el trasero, y en consecuencia se multiplican los candidatos presidenciales, pues son legión los que nacen alumbrados por esa estrella del destino.

Pero entre todos estos patrones, el más relevante es la presencia casi nula de los gobiernos democráticos a lo largo de nuestra historia, y la reiterada presencia de los dictadores, caudillos, autócratas, sátrapas, como quiera llamárseles.

Y todavía seguimos en veremos, Mario.

Septiembre 17, 2020

Escritor nicaragüense. Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2017. Fundó la revista Ventana en 1960, y encabezó el movimiento literario del mismo nombre. En 1968 fundó la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) y en 1981 la Editorial Nueva Nicaragua. Su bibliografía abarca más de cincuenta títulos. Con Margarita, está linda la mar (1998) ganó el Premio Internacional de Novela Alfaguara, otorgado por un jurado presidido por Carlos Fuentes y el Premio Latinoamericano de Novela José María Arguedas 2000, otorgado por Casa de las Américas. Por su trayectoria literaria ha merecido el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, en 2011, y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español, en 2014. Su novela más reciente es Ya nadie llora por mí, publicada por Alfaguara en 2017. Ha recibido la Beca Guggenheim, la Orden de Comendador de las Letras de Francia, la Orden al Mérito de Alemania, y la Orden Isabel la Católica de España.