Escenas con Tulita y con Sergio

8 mayo, 2018

Y están sobre mi mesa ahora, como venidos sobre las alas grandes de un pájaro formidable, todos los libros de Sergio Ramírez, al que acaban de otorgar el Premio Cervantes 2017. Esta obra completa del más destacado autor nicaragüense vivo es una colección que él ha ido construyendo con una rara sabiduría, casi en silencio, pues aunque hable mucho, cuando le hacen hablar, en su voz de indio sencillo hay cierta tentación de callar, de simular sueño, de andar siempre en otra cosa, hasta que le estalla algo en la mente y entonces se agarra las rodillas, se incorpora un poco y, echado hacia delante, hace alguna reflexión, sorprende con su conocimiento de las personas, de la historia y de las cosas, y después regresa a un sueño quizá habitado incluso por sus bisabuelos, a los que no conoció.

La Prensa, miércoles 9 de mayo, 2018. He cambiado de escenario. Ya no está ante mi la puerta cerrada del sótano, en El Médano, no hay la oscuridad que allí me ampara, el sonido del mar, esa caldera fría que no para de sonar, siempre esa caldera viva y subterránea. Estoy en Madrid, donde vivo desde hace cuarenta años, y a mi ventana llegan pájaros, en Pozuelo de Alarcón, en una calle que se llama Neptuno, vecina de Marte, de Venus y de Júpiter. Silencio absoluto, aquí no hay olas.

Cantan desordenadamente, se cuelan por las rejillas de la casa, estos pájaros arbitrarios. Tendría que ser una persona feliz escuchando pájaros, pero escribo con miedo, siempre tengo miedo cuando escribo.

Miedo a fracasar, miedo a no saber decirlo. Samuel Beckett aconsejaba el fracaso; yo rozo la presunción de fracasar, por eso me rodeo de primeras personas que alguna vez me estimularon a sentir que la escritura, o la costumbre de leer, o la costumbre de vivir, es un modo de afrontar o de sobrellevar la derrota que inevitablemente se va a producir.

Siempre explico en qué lugar me encuentro cuando escribo libros, acaso porque nunca pensé que sería capaz o tan paciente como para vencer el miedo a escribir. Este paisaje ante el que ahora estoy es un conjunto de casas blancas , el cielo está nublado pero hay rasgos azules que convocan la belleza del mar, aquella caldera fría.

Y están sobre mi mesa ahora, como venidos sobre las alas grandes de un pájaro formidable, todos los libros de Sergio Ramírez, al que acaban de otorgar el Premio Cervantes 2017. Esta obra completa del más destacado autor nicaragüense vivo es una colección que él ha ido construyendo con una rara sabiduría, casi en silencio, pues aunque hable mucho, cuando le hacen hablar, en su voz de indio sencillo hay cierta tentación de callar, de simular sueño, de andar siempre en otra cosa, hasta que le estalla algo en la mente y entonces se agarra las rodillas, se incorpora un poco y, echado hacia delante, hace alguna reflexión, sorprende con su conocimiento de las personas, de la historia y de las cosas, y después regresa a un sueño quizá habitado incluso por sus bisabuelos, a los que no conoció.

Aquí está Sergio, todo lo que ha escrito hasta ahora. Es un volumen grandioso, un peso lleno de letras y de cuentos, narraciones de lo fugaz que él ha atrapado hasta hacerlo metáfora; hay, incluso, memoria y broma, y hay, esto es lo más significativo, ausencia de rencor, hay bondad y nobleza, para referirse también a lo que tendría que haberle dejado la horrible huella de los odios.

Él no está preparado para esas singladuras que incluyen envidia o resquemor por el daño recibido, no está dotado para el desamor de la venganza, y a lo largo del tiempo he ido creyendo que esto es porque tuvo una niñez buena. Y aún podría decirse es un niño de ojos apagados, un pájaro enorme cuyas alas no hacen ruido sino que se posan para acariciar y recibir caricia del muchacho que fue. Eso ocurre cuando ríe. Se acaricia las manos, las contempla. ¿Pero estas tan enormes son mis manos, dónde se quedaron las manos chiquitas, qué se hizo de quién fui? Hay textos en los que responde a esas preguntas Sergio Ramírez

Todo lo que escribe o dice Sergio, lo político incluso, lo que no tiene que ver con él aparentemente, proviene de un ancestro que se convierte en actualidad perentoria y que se mezcla, en su discurso apagado pero brillante, en parte de la narrativa que va escribiendo. Es fábula y es cercano, escribe para el porvenir pero se asienta en el presente, está dominado por la actualidad, pero escribe como un pájaro silencioso, posado ante su ordenador o ante el papel, un escolar tomando apuntes del natural y del cielo de Masatepe.

Hay en su lentitud una voluntad de posarse, como ese pájaro grande al que se parece. Habla escribiendo, como hacía Walt Whitman, como hacía Rubén Darío, que es uno de sus padres más alegres. Una noche con Gabriel García Márquez, con Carlos Fuentes y con Tomás Eloy Martínez, y con Tulita, naturalmente, se convierte en sus letras unidas en una especie de fábula que no tiene otro fin que hacer justicia a las noches: convertirlas en metáforas extraordinarias de la lucha contra el amanecer, que es el final de las conversaciones y el principio de todas las muertes. Y ya ninguno de esos amigos están con él, no están sino en los libros; pero en ese relato, como si se lo dijera al oído a los bisnietos, están como seres inmortales, cuya pasión por permanecer depende del hilo que Sergio les ha prestado para que no se vayan nunca. En ese sentido, su manera de hacer memoria me recuerda a Tomás Eloy, que poseía esa agilidad sentimental de contar, como si todo lo que sucede tuviera ritmo, música, o importancia, si él lo narraba.

Le pasa a Sergio, en ese relato de la noche con sus amigos (y con Tulita), y le pasaba a Tomás Eloy Martínez, tan buenos amigos, cuando narra otras desapariciones en Lugar común la muerte. Ahora que todos sus libros están junto a mí, sobre esta mesa de Madrid, frente al sol de la primavera de 2018, coleccionados como si fueran cartas que me fue mandando al menos desde 1994, lo escucho, no hace falta que esté ni que me llame. Algo raro sucede con sus libros: no hay impostación, hablan como él y como él se posan en la mesa, uno a uno, Catalina y Catalina, Castigo divino, Adiós muchachos, Juan de Juanes, Cuentos completos, Flores oscuras…

En Cuentos completos (la edición de Alfaguara, yo tuve que ver, es mi orgullo de editor) está él de frente, bajo un árbol, probablemente en el jardín de su casa, en Masatepe. Se agarra las rodillas, está en una mecedora como las de John Fitzgerald Kennedy, el árbol tiene un hueco rotundo, como del tamaño del puño de un animal terrible. El árbol está descarnado, es un hueso enorme que contrasta, en su evidencia de sangría, con las plantas limpiamente verdes que rozan la piel de Sergio Ramírez, en su mirada se transparenta ese verdor esperanza, es un hombre joven todavía, aún no pesa bajo sus párpados ese lamparón que oscurecido el tiempo. Él mira cuidadoso, como miran los escritores aún jóvenes a las cámaras de los retratistas. Lleva un pantalón más bien blanco, y una camisa de manga larga, azul cobalto, de sport.

Por los surcos suaves que se van formando en sus mejillas no están aún las huellas que luego, consecuencias de las despedidas, las enfermedades o las muertes, se han ido haciendo en su cara, con la que recibirá el Cervantes en Alcalá de Henares. El portadista ha conseguido que sus pies, los que lo posan sobre el suelo, esta vez reposen, como de milagro, sobre las hojas de las enormes plantas de la jardinería. Él podría contar un cuento sobre esa circunstancia: los pies pisando el aire cubierto de plantas en su patio casero de Nicaragua. Vuela sobre su país el pájaro que se llama Sergio Ramírez Mercado.

Si abres ese libro (Cuentos completos, Alfaguara) y buscas en el prólogo de Benedetti, aquel hombre entristecido incluso por las historias felices, verás que Mario dice algo que tiene que ver con las heridas que exhibe ese árbol. Y tiene que ver con esa herida en concreto, la herida su Nicaragua: un país por el que él y otros lucharon para que lo que se llamó Revolución no se llamara Daniel y Rosario, una pareja agarrada ahora, en los carteles electorales, a la Iglesia y a la Revolución que deshicieron.

Pero es seguro que el poeta uruguayo del exilio y del desexilio no se fijó en eso, no podía, ya había muerto, antes de describir la esperanza ahora del todo deshecha: “Sergio Ramírez nos da, a puro talento, una visión descarnada, aleccionante, y (algo nada desdeñable) muy amena, de una comunidad latinoamericana que buscó a tientas (y mucho más tarde encontró a sabiendas) un lugar en la historia”.

El lugar es en este momento el sitial del mundo de Rosario y Daniel, muchachos que fueron de la partida de Sergio Ramírez cuando Nicaragua se sacudía de la espalda a Anastasio Somoza. Es curioso leer cómo esa visión de Mario sobre Sergio traslada sin quererlo a la tremenda herida que muestra el árbol en una de sus raíces más evidentes; ahí está el pie dolorido de una persona descomunal, como un país que es a la vez un continente y que se duele de ahí precisamente, de lo que lo tiene en pie y es, asimismo, una herida que lo amenaza, una descarnadura. Un país rabiosamente triste después de haber sido violentamente dulce. El árbol triste.

Un árbol dolorido acompañando a Sergio en la fotografía, como si el pasado persistiera en hacerse presente a su lado. No es una vena, ni es una vena abierta, pero es el espejo de un dolor que Mario y Sergio vivieron de distintos modos. América Latina un árbol tantas veces triste incluso cuando parecía más revolucionariamente alegre. Y ahí está el árbol, estará siempre, como si América estuviera destinada a ser ubérrima y bella y a padecer, siempre padeciendo la mordida de la que se duelen los hombres, los niños y los árboles.

Esa portada me dice todas esas cosas; otra versión de esos Cuentos completos, publicada por Fondo de Cultura Económica, traslada la visión a lo que Benedetti hubiera querido decir en esas últimas palabras del prólogo: América Latina está en marcha y feliz, un joven en bicicleta lleva un guitarrón bruñido, conduce con una sola mano hacia lo que debe ser un océano limpio. Al costado del guitarrista se suceden colores alegres de casas humildes, y hay en el contenido de esas imágenes como la sensación de una alegría en marcha.

En la otra portada, la de Alfaguara, es evidente que se ha producido una composición con distintos materiales, el árbol herido, Sergio, las plantas que él pisa, la mecedora, sus manos de pájaro grande… En esta edición del Fondo la imagen es una fotografía sencilla, tomada en un país sencillo de América Latina. Las dos convocan la esencia de todos sus cuentos y de todos sus libros: la fantasía de lo posible, la realidad que combina herida y ensoñación.

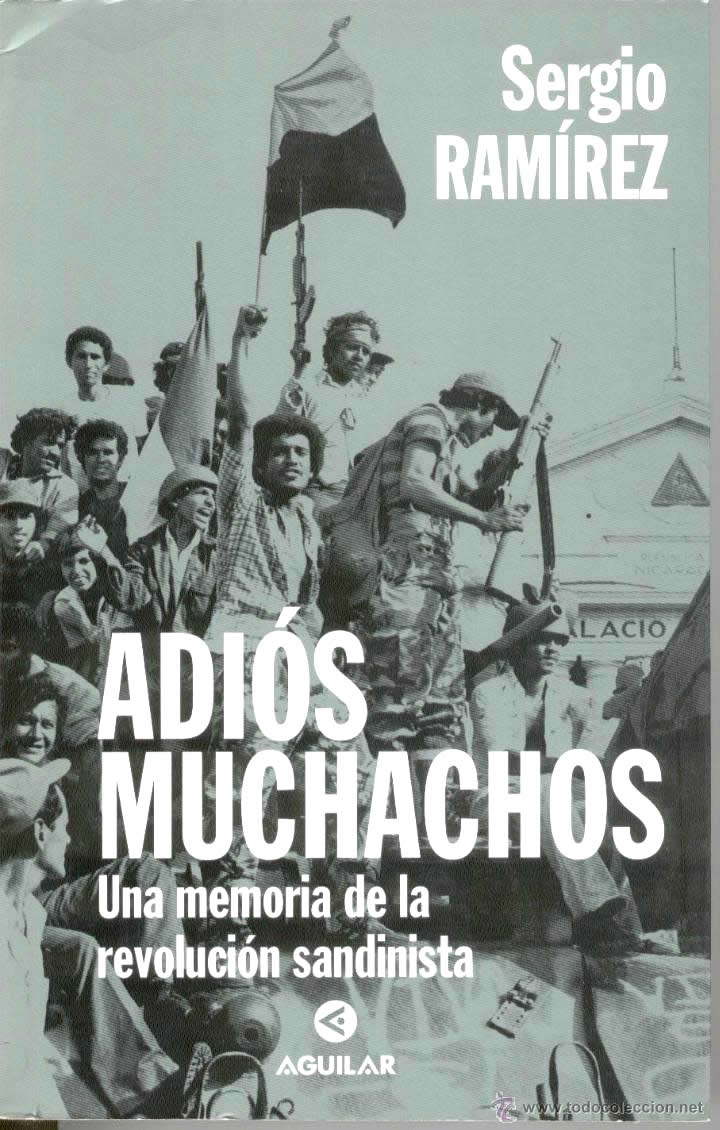

América Latina en los ojos y en las letras y en la escritura y en la memoria de un autor que exhibe, en la fotografía que nos deja entrar en Adiós muchachos, la síntesis de la alegría, la ensoñación y luego la decepción en la que se disolvió aquel viaje a la alegría que fue la Revolución Sandinista. Unos jóvenes guerrilleros (algunos portan fusiles) celebran el triunfo de Sandino sobre Somoza. Levantan el puño, señalan con el dedo, despliegan la bandera de la Nicaragua liberada. Era 1979. En la solapa de la historia de América Latina esa es una fecha atada con tallos de rosas. Después pasó lo que se cuenta en Adiós muchachos.

Cuando Sergio abandonó la política, tras su derrota electoral frente a Ortega, en 1990, decidió volver a la literatura. Unos años después me vino a ver a Alfaguara, quizá en 1994, y me dijo: “Quiero publicar una novela, que la gente no me perciba ya como un político”. Le dije que para eso tenía que despedirse, escribir, por ejemplo, un libro que explicara qué había pasado hasta la decepción que ahora lo desprendía de la política y de sus amigos, pero no de Nicaragua. Al cabo de un tiempo escribió ese libro, que publicó en 1999, y le puso el título que yo le había sugerido, Adiós muchachos. Fue un libro triste y feliz, porque narró una decepción y no hay en esa escritura ni un gramo de rencor. Si sólo hubiera escrito ese libro Sergio ya hubiera merecido estar en una antología de primeras personas, porque lo que hay ahí es una generosidad excéntrica, inesperada en los mundos por los que él ha debido transitar.

Cuando lo escribió, aquella Nicaragua violentamente dulce que había saludado Julio Cortázar era del tamaño de un fracaso, del que Olof Palme, el legendario primer Ministro sueco, le había advertido a él mismo cuatro años después del triunfo del sandinismo, tras su última visita a Nicaragua. “De vuelta en Estocolmo”, cuenta Sergio, “después de tres días entre nosotros, nos envió un mensaje muy breve: ´Cuídense, se están alejando del pueblo`”.

Ese libro es una crónica de los efectos mortales de ese alejamiento. En la página 27 hice esta anotación, cuando lo releí en Managua: La quiebra. Y subrayé estas nostalgias que el propio Sergio enumera en su prólogo: “En un fin de siglo poco heroico, vale la pena recordar que la revolución sandinista fue la culminación de una época de rebeldías y el triunfo de un cúmulo de creencias y sentimientos compartidos por una generación que abominó al imperialismo y tuvo la fe en el socialismo y en los movimientos de liberación nacional, Ben Bella, Lumumba, Ho Chi Minh, el Che Guevara, Fidel Castro; una generación que aún presenció el triunfo de la revolución cubana y el fin del colonialismo en África e Indochina, y protestó en las calles contra la guerra de Vietnam; la generación que leyó Los condenados de la tierra de Frantz Fanon y ¡Escucha, Yanki! de Stuart Mill, y al mismo tiempo a los escritores del boom, todos de izquierda entonces; la generación de pelo largo y alpargatas, de Woodstock y los Beatles; la de la rebelión de las calles de París en mayo del 68, y la matanza de Tlatelolco; la que vio a Allende resistir en el Palacio de la Moneda y lloró por las manos cortadas de Víctor Jara, y encontró, por fin, en Nicaragua, una revancha tras los sueños perdidos de la República española, recibidos en herencia. Era la izquierda. Una época que fue también una épica”.

Se había roto la música. Otro visitante de esa revolución, Hans Magnus Enzensberger, lo cuenta en Tumulto. Los dos escriben de las decepciones que sepultaron las revoluciones. En el caso nicaragüense, así lo sigue diciendo Sergio, esta vez con la ayuda de Dickens, al terminar el prólogo de Adiós muchachos: “Yo estuve allí. Y, como Dickens en el primer párrafo de Historia de dos ciudades, sigo creyendo que ´fue el mejor de los tiempos; fue el peor de los tiempos; fue tiempo de sabiduría, fue tiempo de locura; fue una época de fe, fue una época de incredulidad; fue una temporada de fulgor, fue una temporada de tinieblas; fue la primavera de la esperanza, fue el invierno de la desesperación”.

En 2016 él me llevó a su Masatepe y pude ver por mí mismo que los tallos ya no daban fruto, era el invierno de la desesperación, la pareja presidencial estaba sonriendo en los carteles electorales y el paisaje bellísimo era una mueca del tiempo, una tristeza.

En ese libro está, sin escocedura, pero con melancolía, la evidencia de lo que les pasó a las flores que habían constituido, tantos años atrás, las ilusiones que a tantos nos hicieron felices, incluido a Mario Benedetti. El fracaso final de aquellos sueños es ahora parte de nuestra propia melancolía.

Me gusta tenerlo aquí, aunque él no sabe que está. En este momento estamos juntos, mirando hacia el pico del Teide, en Tenerife, en el año 1998 (circa) Sube en un automóvil que nos llevará desde ese lugar mítico de nuestra geografía insular hasta mi casa, donde están mis hermanas, mi hermana Carmela está, lo recibe como ella recibía a los amigos, como si hubieran nacido en el mismo patio, y mi hermana Candelaria lo saluda con la timidez que la alejó siempre (hasta ahora) de las fotografías, y por allí anda la sombra de mi madre, la huidiza sombra de mi padre, los diversos árboles de la casa están todavía dando luces intermitentes sobre el patio.

En el patio le enseño a Sergio Ramírez los helechos que siempre hubo y que la vida (o los sueños) ha mantenido intactos; él dice en algún momento de esa visita al Puerto de la Cruz que este es su Masatepe canario, y que vaya a Masatepe, allí veré yo también mi Masatepe.

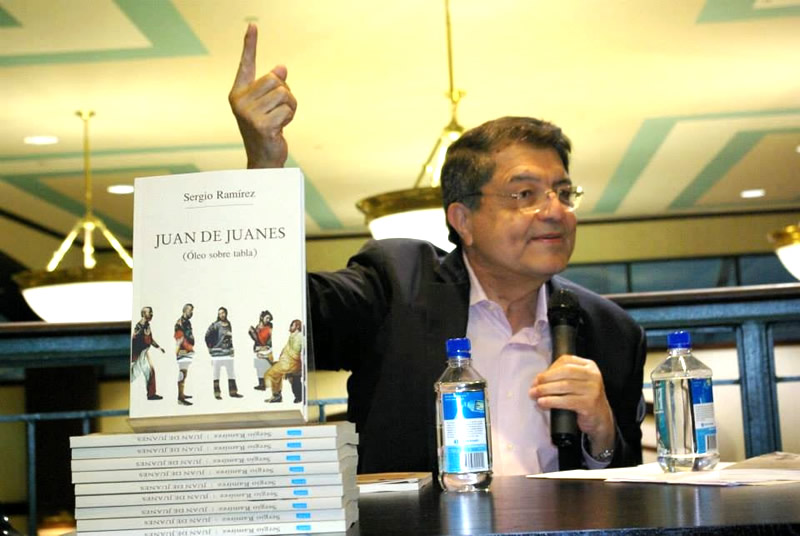

Él lo cuenta en Juan de Juanes, donde hace bromas generosas con la ubicuidad de mi nombre propio, que corresponde a tantos personajes, poetas o curas, de la historia de América: “Eso de que la casa de la infancia de Juan y la mía se parecen, lo comprobé la vez que me llevó a conocer a sus hermanas, Candelaria y Carmela, durante un viaje que hicimos juntos a Tenerife, una casa de la que los niños habían desaparecido hacía tiempo, como desaparecieron de la mía, o eran niños ya adultos que viene a ser lo mismo que desaparecer, y la suya y la mía olían lo mismo, en la verdad y en el recuerdo, a la ropa húmeda de los tendederos, a las cacerolas de la cocina que siempre tienen la huella de ajo grasa de los almuerzos que se sirvieron en la mesa familiar hace tiempo, a las sábanas guardadas con bolitas de alcanfor en los armarios, entre los que mi madre metía frutas a madurar, mangos y aguacates, a las plantas de los tiestos…”, y así seguía como si vieja casa se prolongara en lo mío.

Asombrosa mirada del pájaro grande que sobrevuela las metáforas de la infancia del otro y lo sitúa en un marco que se parece, a la vez, a una vieja fotografía.

Luego pasaron algunas tormentas, para él también, se nos murieron hermanos (murió su hermana mayor, murió mi hermana mayor), se nos fueron haciendo más sombríos los porvenires, y no fue más feliz la vida sino en algunos acasos que fueron placenteros y que algunas vez vivimos juntos, como ese premio gordo que le han dado. Cuando se concedió ese premio mayor de nuestras letras, me sucede siempre que un amigo recibe un galardón o una alegría, me acordé de las cosas del pasado, y esa visita, mis hermanas, la casa, los árboles que ya no están, las luces que ya se han apagado, vinieron a mi mente con la combinación de alegría y congoja que se produce cuando algo terminante ocurrió en la vida. Pero sobre todo sentí que lo que había ocurrido no había sido sólo consecuencia de un sueño o de un deseo, sino de una trabajada carrera literaria que no ha conseguido ni una mañana de desmayo. Minucioso, terco, voluntarioso como un niño que habitó la infancia con muchos otros, doblegó el recuerdo malo de la política y de la gestión gubernamental, se quitó encima (gracias a Adiós muchachos, quiero creer) la fábrica de odio que es la vida pública, y ha sido capaz de crear ficciones notables, sobre todo sus cuentos, que son perfectos, como cajas de música.

Y todos sus libros, que ha hecho con amor casi religioso, vigilado de cerca por el silencio de Tulita, risueño ángel que lo guarda. Nunca los he visto enfadados, ni nerviosos por haber perdido una dirección de tráfico. No es perfección: es vicio de quererse y de tolerarse, dos cosas que no siempre se casan.

Y ahora que tengo los libros de Sergio sobre mi mesa, tan lejos de nuestros respectivos Masatepes, abro uno de ellos, el más querido, Flores oscuras, y ahí dentro me hallo con una dedicatoria que me hizo entonces: “Para Juan, este cuento que le gusta tanto, y que nos une. Sergio. Tenerife”. Su letra es la de un muchacho ilustrado que desde chico se estuviera fijando no sólo en la geografía física de las letras sino en la forma que deben tener las comas, como cejas depiladas de mujer, los espacios limpios, el cuidado de orfebre que al amanecer descubre el día en que aprendió a escribir y se sitúa ante el papel para repetir la primera hazaña. Y añade, además, un dibujo que es una geografía física muy querida por él, Masaya, la montaña doble que le da sombra a los alrededores de su Masatepe.

Yo no recordaba que estaba ahí esa dedicatoria, debajo de la tipografía que anuncia uno de sus cuentos más queridos, por eso lo dice, pues habla de esa casa en la que habíamos estado en Tenerife y habla, por supuesto, de aquella casa que me ofrecía en Masatepe.

En el cuento, No me vayan a haber dejado solo, hubo en otro tiempo decenas de subrayados, palabras o afectos que parecían trasladarme a mí mismo mensajes de lo que he vivido en aquella casa del Puerto de la Cruz a la que fue para ver el espejo en el que yo me sigo mirando allí, bajo una montaña, el Teide, a la que él se acercó como si repitiera ahí visiones antiguas. Esa edición de Flores oscuras se quedó perdida en un hotel de Managua, y este ejemplar que firmó es de más tarde, en el otro viaje que hizo a Tenerife. Cabe preguntarse por qué aquella pérdida, por qué el libro no volvió conmigo a Madrid, qué imán lo retuvo en el hotel con piscina fría de Managua.

Ante las montañas de Masaya, tiempo después, sentí por qué, a pesar de la grave desavenencia política que lo desprendió de Daniel Ortega y de las ilusiones perdidas, Sergio no se fue jamás de Nicaragua. Samuel Beckett dejó dicho, en un libro que yo leí junto al Teide, precisamente, que un isleño jamás deja la isla, y aunque Nicaragua es un continuo ligado al continente centroamericano es también una isla, con sus colores guardados entre sus fronteras precisas, con su soledad en los huesos de andar, y en ese accidente telúrico, ese volcán duplicado que es Masaya, está la raíz que lo mantiene pegado al suelo, siempre cerca de la tierra y de la madre y de la casa que en este momento me está enseñando en la calle vieja donde nació. Las piernas abiertas para sostener su cuerpo excesivo para el niño que es de pronto, va señalando con el dedo, ante una vieja fotografía, a cada uno de los integrantes de esa casa que ya no están, no volverán jamás sino en su corazón y en esta escritura que parte de un verso cansado o triste de César Vallejo.

Es la casa que se refleja en No me vayan a haber dejado solo, y entro en ella con el sigilo melancólico con el que abordé su lectura, como si estuviera escribiendo de mi propia casa, el cuarto de mis padres, donde yo también dormía, el cuarto de mi hermano y de sus herramientas, el cuarto en el que mis hermanas guardaban la intimidad acechada por los hermanos adolescentes, el patio de las helechas (mi madre llamaba así a los helechos), el espejo ante el que se afeitaba mi padre, el retrete, la cocina oscura, el banco de madera sobre el que alguien, a lo largo del tiempo, fue martillando clavos hasta convertirlo en un banco de acero, la puerta de la calle, verde y luego marrón y luego inolvidable puerta de mis años con todos.

Y mientras él y Tulita me iban contando qué había antes en esa casa vieja de Masatepe, yo me la sabía de memoria porque también era mi casa, la casa de mis padres, y la casa de sus padres también.

Ahora que miro la dedicatoria me viene ese verso, No me vayan a haber dejado solo, y entiendo que el verso también lo escribió César Vallejo para que un día evoque a los Sergios y a los Juanes, y a las Carmelas y a las Tulitas y a las Juanas, cultivadores de la melancolía que hay en lo verde y en lo azul y en los bordes de esos libros que ahora habitan la mesa grande de mi buhardilla en Madrid, a mediodía. Abajo, cuando lo escribe, tan lejos de nuestros masatepes, gasta mi móvil mi nieto Oliver. Mi hija entra a este cuarto con sol para saber qué hay de nuevo en esta vida que lleva su padre allá arriba donde los recuerdos son empujados por la literatura. Sobre la mesa me deja un recado. Es bueno oírla entrar. Es la vida.

Entonces, como si tocara en la puerta que una vez golpeé en Masatepe, abro el cuento y me estremece de nuevo como propio ese latido lleno de añoranza y de preguntas, fechado en Managua y en Bellagio, Italia, entre 2010 y 2011. Y dice, al final de su trayecto: “En la tierra cerrada no hay nadie, como tampoco hay nadie en la sala, ni en la cocina, ni en los aposentos que recorro de nuevo, ni en el traspatio, ni en el jardín. No queda más que regresar al comedor desierto donde el almuerzo continúa servido. Si mi abuela viuda sigue tan triste está bien que mi madre la visite, y que se haya llevado consigo a todos mis hermanos, pero mi padre, ¿para qué cerró las puertas de la tienda si no viene a almorzar, y dónde se fue? ¿Y la Mercedes Alborada? ¿Y Luisa? ¿Y Rogelio?”

Sé que esas preguntas las podría haber hecho iguales, ¿y mi padre?, ¿y mi madre?, ¿y mi hermana Carmela? En el patio están las helechas, la puerta está abierta, como en Masatepe, por ella sale este pájaro formidable que es Sergio Ramírez, en la puerta hay la huella de un desgastado poema, If, de Rudyard Kipling. Pero eso pasa en mi casa, se mezclan ahora no sólo los versos sino las infancias.

Al despedirme de él en Masatepe supe que ya éramos hermanos, y no sólo porque leí en silencio su historia condensada en los versos que hizo cuento en No me vayan a haber dejado solo, esa historia que me gusta tanto y que nos une.

Puerto de la Cruz, Tenerife, España, 1948.

Periodista y escritor. Comenzó su carrera como periodista a los 13 años en el semanario Aire Libre. En la Universidad de La Laguna se licenció en Periodismo e Historia. Después trabajó en los diarios locales La Tarde y El Día. En 1976 fue uno de los fundadores del diario El País, donde comenzó a trabajar como corresponsal en Londres. En su primera etapa en el diario fue también jefe de Cultura y de Opinión.

Fue coordinador de los proyectos del Grupo PRISA y director de Comunicación del Grupo Santillana. Después, regresó a El País, diario en el que hoy es adjunto a la dirección.

Se estrenó como novelista en 1972 con Crónica de la Nada hecha pedazos, que obtuvo el premio Benito Pérez Armas. Después ha escrito una veintena de otros libros. Ha colaborado en La Mirada Crítica, programa de Telecinco presentado por Vicente Vallés; en La Ventana de la Cadena Ser, dirigido por Gemma Nierga, en la sección Leer y releer, en la que se hablaba de literatura junto a la escritora Almudena Grandes.

Ha participado en numerosas conferencias y cursos como y su obra ha recibido varios premios. En la actualidad escribe diariamente un blog en El País.