Y muy siglo dieciocho

1 septiembre, 2020

Sergio Ramírez

– Una relectura de Mariano Fiallos Gil es siempre para mí una lectura nueva. No en balde dice Italo Calvino que el clásico es aquel que tiene siempre algo nuevo que enseñar. Ahora que la Universidad de León ha querido editar, otra vez, mi biografía suya de 1966, sentí necesidad de escribir estas líneas a manera de introducción, y he tenido así una oportunidad singular de hacer otra relectura de su obra, y una relectura de mis juicios sobre su pensamiento.

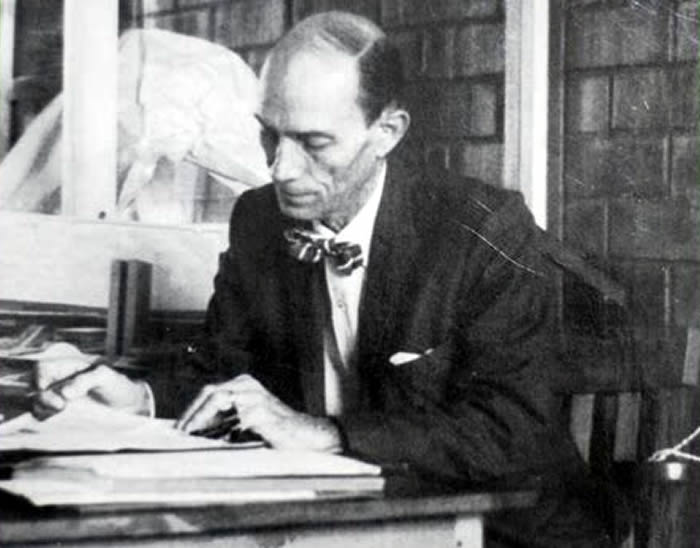

FIRMANDO EL PROYECTO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1958

Una relectura de Mariano Fiallos Gil es siempre para mí una lectura nueva. No en balde dice Italo Calvino que el clásico es aquel que tiene siempre algo nuevo que enseñar. Ahora que la Universidad de León ha querido editar, otra vez, mi biografía suya de 1966, sentí necesidad de escribir estas líneas a manera de introducción, y he tenido así una oportunidad singular de hacer otra relectura de su obra, y una relectura de mis juicios sobre su pensamiento. Son juicios que me ha tomado toda una vida revisar, probar y comparar en distintos momentos; no en balde sus alas filosóficas han estado abierta sobre mi cabeza desde que, adolescente, entré a los recintos de la Universidad una mañana de 1959 bajo las primeras lluvias de mayo. Porque no sólo un clásico, también un maestro tiene siempre algo nuevo que enseñar.

Mucha agua del río suyo de Heráclito, de las que nunca se devuelven, ha pasado debajo del puente. Y quizás ninguna otra cosa suya me seduce más ahora que su mandato de revisar siempre lo aceptado como verdad, porque la insistencia en la certeza es ya la caída en el error, las semillas del dogma generando la mentira. Toda verdad absoluta, sobre todo si se convierte en un sistema de ideas capaz de generar poder, ha conspirado siempre contra la integridad del hombre, única medida de todas las cosas. La negación, pues, de la falsedad, según Protágoras, con quien él abría su panteón de librepensadores en la historia.

Una filosofía de la libertad, que es la base de su humanismo beligerante. Saber nada más que no se sabe nada, como Sócrates, en ejercicio permanente de rigor con uno mismo; que nada de lo que es humano nos es ajeno, como Terencio en El verdugo de sí mismo. Y como Erasmo, que no hay humanismo sin tolerancia, y que son los intolerantes, dueños de la verdad absoluta, los que siempre acusan de herejes a quienes no piensan igual; así lo explica, entre risas sosegadas, en su Elogio de la Locura. Y como Voltaire.

Mariano Fiallos Gil fue un librepensador que como Voltaire encontraba en el dogma el peor enemigo de la condición humana. Y a pesar de que casi nunca cita a Voltaire en sus escritos ──quizás porque en la Nicaragua parroquial de entonces aquel nombre azufrado era todavía anatema── no hay otra manera de verlo que como volteriano, muy siglo dieciocho y muy antiguo, un hombre de la Ilustración, pero también, más atrás, del Renacimiento. En ese afán libertario de pensar, creyendo sólo en la mutabilidad del pensamiento como herramienta de la mutabilidad del espíritu, la edad de la razón comienza con Giordano Bruno quemado en la hoguera, y se extiende hasta Voltaire autoexiliado en Ferney, una sola edad de Renacimiento ilustrado, o Ilustración renacentista. Una sola edad de las luces, y de la razón.

«Comprendo que la duda no es un estado muy agradable pero la seguridad es un estado ridículo», había dicho Voltaire cargando siempre de ironía sus frases, ironías en las que también Mariano Fiallos Gil fue maestro. Dudo, luego existo. La premisa revivida de Montaigne: «¿Qué sé yo?» en contra de la petulancia de la otra, «¡qué no sabré yo!». Cuando se llega a ser dueño de la verdad absoluta, el mundo se detiene en la locura de las ausencias, como temía Erasmo.

En esta vuelta del siglo xx, la lucha entre el dogma y la libertad de pensamiento sigue pendiente. Los temores sobre la verdad absoluta, son más modernos que nunca cuando todas las preguntas de la filosofía regresan a buscar el verdadero sentido del humanismo, que es el ser humano, soterrado antes bajo el culto del estado, y ahora bajo el culto del mercado, viejos dogmas en odres nuevos. Tomismo contra humanismo, verdad sabida contra verdad por aprender.

Y una advertencia suya se hace muy visible en términos contemporáneos en cuanto a la cultura política que heredamos en Hispanoamérica. Mientras las colonias inglesas proclamaban a la hora de su independencia la sujeción del poder militar al civil, y la libertad religiosa, nuestras constituciones liberales del siglo xix, partiendo de las de Bayona y Cádiz, concedían la autonomía de los ejércitos, y proclamaban a la religión católica como la oficial del Estado.

Una honda contradicción en tiempo de revoluciones libertarias. Pero no sólo eso. La rigidez axiomática del tomismo, que derrotaba en el terreno de las ciencias al método deductivo y experimental, tocar para creer, creaba el atraso, creer para no tocar. Y derrotaba también en el terreno político la libre discusión de las ideas, que es fuente de toda democracia, para imponer categorías jerárquicas, creando el autoritarismo ideológico.

Porque el tomismo se volvió después ideológico, en cualquier terreno, en la medida en que aseguraba la supervivencia del dogma, cualquier dogma, y se convirtió en el molde de toda intolerancia, con rigor militar. Atraso, caudillismo, intolerancia, partido, mercado. Todo regresa así hacia la oscuridad del dogma.

Todos esos presupuestos, que defendió en innumerables artículos de prensa, charlas, ensayos, debates y conversaciones, fueron probados en el terreno de la acción por aquellos discípulos suyos que entramos en el turbión de la revolución y compartimos el poder revolucionario. Olvidamos muchos de ellos, o los rechazamos con desdén, los postergamos para mejores tiempos. Los sustituimos por otros. Y esos otros sustitutos, están ahora enterrados mientras los suyos siguen vivos. Creo, por lo tanto, que es hora de revisar cuentas.

En su ensayo El humanismo beligerante (1958), vuelve a decirnos que, si de acuerdo a Protágoras el hombre es la medida de todas las cosas, eso significa que en todo hombre varía el criterio de la verdad. La verdad que «es relativa y variable, según las circunstancias, y el tiempo y el espacio en que se está colocado.»

En su ensayo El humanismo beligerante (1958), vuelve a decirnos que, si de acuerdo a Protágoras el hombre es la medida de todas las cosas, eso significa que en todo hombre varía el criterio de la verdad. La verdad que «es relativa y variable, según las circunstancias, y el tiempo y el espacio en que se está colocado.»

Pero también hay en la historia, de acuerdo a los momentos dados, verdades insurgentes que se oponen a las verdades establecidas. Es un asunto de polaridad que por su misma carga elimina la escogencia múltiple; y la verdad insurgente, cuando adquiere poder transformador, se vuelve verdad dominante, y como tal, se convierte en verdad absoluta. Es una verdad, por sí misma, intolerante.

Cuando, en este sentido político, el criterio de la verdad cambia, por esa misma naturaleza dialéctica de prueba y error que Protágoras le da, las consecuencias de la acción ya se han dado en la historia. Es lo que ocurre con las revoluciones y sus diferentes etapas. Las revoluciones, en su gestación y eclosión, son siempre dueñas de la verdad absoluta, como lo fue la revolución francesa, la más libertaria de todas las revoluciones, hecatombe del pensamiento del siglo de las luces, y a la vez, la más intolerante de todas. Robespierre, que ni siquiera tenía sentido del humor, hubiera seguramente pasado bajo la guillotina a Voltaire, antes de morir ejecutado él mismo.

La revolución sandinista no se hizo en base a los presupuestos ideológicos de Voltaire, tan anticuados para nuestro gusto, en aquel entonces, en su prédica de libertad de pensamiento, sino en base a los presupuestos de Marx. El marxismo no sólo para ver y analizar los fenómenos del mundo y de la historia, como un método de análisis, sino para organizar el Estado, y la sociedad, y tal como después los había organizado Lenin.

El pensamiento marxista había llegado a nosotros en la Nicaragua de Somoza, tras muchas vueltas y revueltas, en manuales manoseados y catecismos oficiales, tal como antes llegaron también las ideas de la Ilustración, en folletos y libelos igualmente prohibidos, y tan escasos que los conspiradores liberales debían copiarlos a mano en sus libros de cuentas y de asientos notariales. Había una violencia de las ideas, una intransigencia de las creencias, igual que en la independencia, frente a la violencia de la realidad. Unas ideas por las que era necesario tomar las armas, para imponerlas, y aún dar la vida, no podían tener sino la naturaleza de la verdad absoluta; y como tal, pasarían a ser la base de un nuevo poder político.

La propuesta de poder revolucionario era ideal, el poder fue real. El ideal de poder estaba basado en un enjambre de sueños, mística, lucha, ansiedad, devoción, sacrificio; tenía una categoría ética. El poder, ya conquistado, volvía, con el tiempo, a obedecer a los mecanismos naturales de cualquier sistema; naturales, sobre todo, a las tradiciones políticas de Nicaragua, arraigadas en la cultura rural autoritaria, que lejos de disolver, la revolución acabó utilizando.

Al descuajarse la dictadura de Somoza sobrevendría el gobierno justo de los pobres, tras ser desterrados para siempre los opresores. Era una visión radical que sólo podía llevarse adelante con autoridad. El ansia no era tanto por la libertad de conciencia, por la libertad de palabra, por la libertad de crítica, por la formación del pensamiento como fruto de puntos de vista diversos, sino por la justicia que significaba trasladar el poder económico, político y militar, de las manos de unos cuantos, a las manos del pueblo.

Si la libertad la tenían hasta entonces sólo los dueños de los medios de producción, la libertad compartida no era una prioridad del nuevo orden. La democracia popular tenía caminos diversos a la democracia liberal. El concepto de sociedad civil, de equilibrios de poder en la sociedad, en base a la tolerancia de ideas y de fuerzas, era exógeno al momento de la revolución. Fuera del pensamiento de la revolución, el resto de la sociedad se arriesgaba a caer bajo el estigma del error, pensara como pensara. Y la verdad, estaba armada.

Para hacer posible el modelo de Estado y sociedad que creíamos justo, se necesitaba poder, y poder apenas compartido. Poder de quienes teníamos la verdad ideológica, incompatible, en el fondo, con cualquier otra verdad. Y cuando sobrevino al poco tiempo la guerra, ni siquiera hubo oportunidad de entrar a discutir si la aplicación de un modelo excluyente era correcta, o incorrecta. Simplemente, la fuerza de las circunstancias impuso la necesidad de cerrar filas y de cerrar puertas. Todo lo demás podía ser contrarrevolucionario.

Ese modelo de poder, aun así, se basaba en razones humanistas, y se proponía consecuencias humanistas. La primera de ellas la preocupación por los más pobres y desvalidos, que fue una nueva calidad axiológica introducida en la vida del país desde el poder. La tierra, la alfabetización, las escuelas, la lectura, la cultura, la recreación, los deportes, las vacunas, la atención médica. Y la participación popular. Se abrieron los canales de opinión para los que nunca habían tenido acceso a ellos, los más pobres, y tuvieron fuerza los sectores emergentes.

Era una visión liberadora del ser humano. Pero no era la visión liberadora del individuo del Renacimiento y de la Ilustración, sino la visión liberadora de los pobres en el antiguo testamento; la visión del cántico de Ana en el Primer Libro de Samuel: «los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre.»

Así, era la primera vez en la historia de Nicaragua que los pobres tenían privilegios en la visión política de la sociedad desde el poder; pero llegaron a ser, con el tiempo, privilegios excluyentes; y cuando llegó la guerra se trató ya sólo de los pobres de la revolución, o con la revolución. Otros pobres, víctimas por igual de la injusticia secular, pasaron a las filas contrarias.

Mariano Fiallos Gil perdió vigencia entonces; nosotros mismos, sus discípulos, se la hicimos perder. Su pensamiento fue sepultado en medio de la vorágine. Ni siquiera sus ideas sobre una universidad humanista, en su papel de laboratorio de pensamiento y foro de discusión de todas las ideas, la universidad como camino de libertad, sobrevivió. La universidad tenía que convertirse ahora en una pieza del proyecto ideológico total, con lo que ocurrió lo que él siempre tanto había temido: el deterioro académico y un tomismo al revés basado en otra clase de dogma, el escrito en los manuales, como el que había reinado en la universidad colonial.

El pluralismo político que la revolución inscribió en su divisa representaba, en sus consecuencias, libertad de opinión y participación política libre; pero, del otro lado, se volvía demasiado formidable el contrapeso del partido de la revolución, custodio de la verdad absoluta, y de cuya hegemonía dependía todo el proyecto de poder. Sin embargo, la guerra mediante, la fuerza de los acontecimientos hizo que la realidad cambiara el contrapeso en favor del pluralismo, y fue por la vía del libre ejercicio democrático que el partido de la revolución bajó del poder.

Esta fue una lección de la historia, que suele corregir las verdades absolutas y a sus protagonistas. Sería irónico decir que fracasamos en heredar a Nicaragua la democracia popular, y le heredamos, en cambio, la democracia liberal. La herencia mayor de la revolución es la democracia, que ahora ha dejado de tener apellidos. Sin aquel acto clave de transferencia del poder político de 1990, una democracia aún tan precaria como la que vivimos ahora, no sería posible.

Aquellos estudiantes que rodeábamos a Mariano Fiallos Gil en sus tertulias de los corredores de la Universidad, queríamos ser abogados o farmacéuticos, dentistas o médicos ―porque sólo había esas cuatro carreras a escoger― y éramos también escritores, músicos, aprendices de filósofos, deportistas, periodistas de radio, oradores fogosos, dirigentes callejeros, políticos en ciernes, agitadores, y conspiradores. Muchos pasaríamos luego a las filas de la revolución, como partidarios entusiastas, o dirigentes ―yo entre ellos― a quien él hubiera preferido escritor.

Porque quizás adivinó en Fernando Gordillo al dirigente político, más que en mí, o lo adivinó en Manolo Morales, o en Joaquín Solís, beligerante presidente del CUUN para los días de la masacre del 23 de julio de 1959. Ya Carlos Fonseca no estaba en las aulas cuando yo llegué a León. Fernando murió en 1967, murió Manolo Morales en 1975 ──el que más disfrutaba, casi con el paladar, el oficio de la política.

«Sergio: lo principal escribir (así subrayado), te lo dice uno que ha perdido mucho tiempo con la imaginación en marcha, pero con acción escasa. Es aquel viejo principio que ya Rubén recomendaba: crear», me había escrito en la dedicatoria de su libro Crónicas de viaje en enero de 1964, pocos meses antes de su muerte.

Un consejo que por años me pasé dando a mí mismo, y que, como él, atendí poco. El me proponía la escritura para que yo hiciera lo que él no pudo hacer, crear intensamente desde la literatura, pero también para librarme de sus propios fracasos y sus grandes desengaños en la política. Pero sobre todo porque entendía que la libertad crítica que significa el examen permanente de la verdad, sólo queda, al final de cuentas, en manos del creador. Eso se llega a aprender, tarde o temprano. El escritor con poder político, por mucho que no lo quiera, tarda en escaparse a la férula de la verdad absoluta.

Puedo alegar ahora que la visión humanista de Mariano Fiallos Gil era múltiple, como buen renacentista, y en ese sentido el pensamiento siempre termina participando en la acción. Son mundos que se vuelven indisolubles cuando la historia reclama a la vez pensar y hacer. Un humanismo beligerante, como el suyo, no podía sustraer la propuesta de la acción transformadora; y la acción es siempre el gran riesgo. El oficio de la acción transformadora es el de la política, aún entre la miseria y la gloria.

Pero a estas horas ya no valen alegatos. Porque otro riesgo de la acción transformadora que tiene por motor a la verdad absoluta, es terminar devorado por la intolerancia, primero la cabeza y después los pies, como Saturno con sus hijos, para que nadie usurpara su poder. Y quizás sólo después puede uno pensarse otra vez a sí mismo, dueño a plenitud de su propia libertad crítica, lejos de los sacerdotes de la verdad absoluta.

No se ha roto el molde del dogma. Un dogma vuelve siempre a sustituir a otro, ya lo estamos viendo otra vez. El pensamiento de Mariano Fiallos Gil, tan contemporáneo, nos llama siempre a apropiarnos de la libertad crítica, y a rechazar todas las imposiciones que pesan sobre el ser humano, «entidades abstractas que se llaman sociedad, Estado o clase, y peor aún, sacrificándolo a ideas absolutas denominadas la justicia, la verdad, la belleza o el bien.»

Su prevención contra el culto a cualquier verdad absoluta, nos recuerda la deificación del mercado en este fin de siglo, el nuevo dogma que exige pleitesía en todos los altares, como antes el estado beatífico y planificador. Por eso Mariano Fiallos Gil es tan moderno como pensador. El clásico al que siempre hay que volver, y el maestro que enseña siempre una nueva lección, sobre todo cuando se regresa a su sombra desgarrado por los dientes de Saturno.

Porque las verdades absolutas pasan, como las aguas del río de Heráclito. Pero también, lo que bien amas permanece, como recuerda Rilke.

Managua, junio/agosto de 1997.

(Prólogo del libro del autor, MARIANO FIALLOS, BIOGRAFIA)

Escritor nicaragüense. Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2017. Fundó la revista Ventana en 1960, y encabezó el movimiento literario del mismo nombre. En 1968 fundó la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) y en 1981 la Editorial Nueva Nicaragua. Su bibliografía abarca más de cincuenta títulos. Con Margarita, está linda la mar (1998) ganó el Premio Internacional de Novela Alfaguara, otorgado por un jurado presidido por Carlos Fuentes y el Premio Latinoamericano de Novela José María Arguedas 2000, otorgado por Casa de las Américas. Por su trayectoria literaria ha merecido el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, en 2011, y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español, en 2014. Su novela más reciente es Ya nadie llora por mí, publicada por Alfaguara en 2017. Ha recibido la Beca Guggenheim, la Orden de Comendador de las Letras de Francia, la Orden al Mérito de Alemania, y la Orden Isabel la Católica de España.