José Emilio Pacheco: “Por Enrique conocí la frontera”

11 octubre, 2021

I

La vida de un promotor cultural es una sucesión de eventos afortunados. Algunos de ellos son planeados, otros son fruto de la coincidencia y, quizá, de la suerte. Así conocí a José Emilio Pacheco en 1974 en un encuentro que por su relevancia puedo considerar mi debut en este “periplo cultural”. Ese año había tenido oportunidad de escuchar una conferencia del poeta Carlos Pellicer en la Quinta Gameros, en la ciudad de Chihuahua, y lo invité a dar una lectura de su obra en Ciudad Juárez, lo que aceptó gracias a la intermediación de su sobrino, el pintor Carlos Pellicer López.

Con la participación de Pellicer decidimos invitar a otros escritores para que fuera un evento destacado y de referencia, sin duda, hasta el momento en la promoción cultural en Chihuahua. Este “cartel colectivo” incluyó a Renato Leduc, protagonista de mil batallas culturales y periodísticas del siglo XX en México y otras partes del mundo. También acudió el novelista Carlos Fuentes, conferencista de un atractivo sentido actoral y dueño de una indiscutible elegancia. Incluimos a José Fuentes Mares, historiador de una vitalidad expresiva y apabullante erudición que eran admiradas por un creciente público devoto, y quien me describió como un “engendro de Lucifer” por reunir este cartel de “ligas mayores”. El último de la lista fue Martín Luis Guzmán Ferrer, hijo del gran escritor chihuahuense y de quien olvidé poner su segundo apellido en el cartel, descuido que llevó a Fuentes Mares a bromear sobre la resurrección del autor de El águila y la serpiente. El más joven de aquellos invitados era José Emilio Pacheco, quien para esas fechas ya había escrito algunas de sus obras más conocidas, como Irás y no volverás, El principio del placer y Morirás lejos.

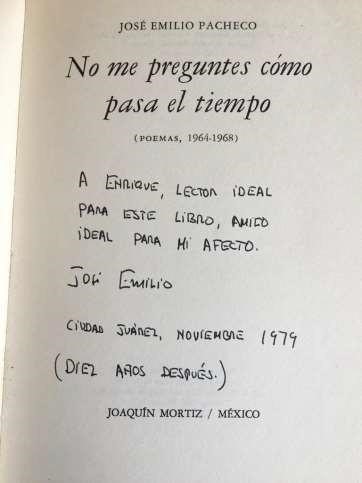

En noviembre de 1979 coincidí nuevamente con José Emilio en Ciudad Juárez. Al arribar al aeropuerto, por el altavoz de la sala de llegadas le dieron la bienvenida y lo invitaron, con un tono de engolada amabilidad, a presentarse en la oficina de migración, qué sensación tan detectivesca aquella. El mensaje de esa voz anónima nos provocó sorpresa y curiosidad, sentimientos que se disiparon cuando supimos que el delegado de la Secretaría de Gobernación leía semana a semana “La cultura en México”, suplemento de la revista Siempre!, entonces dirigida por el maestro José Pagés Llergo, sección en la que colaboraba José Emilio.

La admiración que muchos de sus lectores teníamos por Pacheco, devotos seguidores de su columna “Inventario”, motivó que este personaje anónimo de Gobernación pusiera a nuestra órdenes un automóvil con chofer y nos invitara a comer ese día en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad.

De la primera visita de José Emilio a Ciudad Juárez conservo un cassette con su voz. Me hice de su voz en mi pequeño departamento de la calle Costa Rica y Chapultepec. En la cinta se escuchan algunos “poemas” que atribuyó a un joven poeta que pertenecía a un naciente grupo de escritores que, con una actitud elitista y arrogante, se exhibía antagónico al grupo al que pertenecía Pacheco. La lectura de estos poemas expresan su desaprobación a aquel joven “poeta” y su grupo, además de poner de manifiesto su sentido del humor. Cito sólo un par de estos textos:

Pobre del hombre que nació mujer más le valiera darse un tiro

por doquier.

Y el otro:

Ya salíamos los hijos de la orgía afuera ya clareaba el día

a lo lejos aullaba una cruz roja

y yo sentí que el alma se me encoja.

Fue la única vez que vi a Pacheco descalificar con humor ácido a un poeta, de quien omito el nombre por respeto a la memoria de mi amigo.

II

Desde entonces y hasta poco tiempo antes de su muerte en enero del 2014, Pacheco sería un visitante frecuentemente de nuestra frontera. En esa visita de noviembre de 1979 se me ocurrió −fruto de mi grado de inconsciencia literaria y una desbordada espontaneidad− pedirle un prólogo para mi próximo libro de poemas que aún estaba en proceso. Lo titulé La vida escribe con mala ortografía, poemario que contó con una portada a color y tres dibujos interiores a tinta de mí, ya para entonces, buen amigo José Luis Cuevas.

Después de entregarle un legajo con más del 90 por ciento de los textos de aquel libro, me dijo que en un máximo de dos semanas contaría con el prólogo. Pacheco siempre unió su palabra con su hacer y, como era su costumbre, cumplió en la fecha indicada. No sé si alguna vez se arrepintió, pues luego me enteré que jamás había dado un prólogo a un autor vivo. Nunca supe por qué había hecho una excepción conmigo. Surgieron muchas conjeturas, algunas al grado del rencor, pues uno de mis detractores cuestionó cuánto habría pagado por el valioso texto.

Una de las muchas virtudes que acompañaron siempre a José Emilio Pacheco, además de su generosidad y disposición, fue su formalidad, era un caballero. Recuerdo haber recibido llamadas de su parte para reconfirmar su asistencia a una invitación que le habíamos hecho, adelantándose a una obligación que a mí me correspondía. Viene a mi memoria también que rechazó invitaciones importantes por respeto a nuestras citas ya acordadas. Eso siempre me dio la tranquilidad de que estaría presente en el evento programado y que no habría excusas de último momento. Persona formal en el terreno más admirable: el cumplimiento y la puntualidad en lo acordado. Se extrañan ese tipo de hombres formales que habrían sido capaces de batirse a duelo por el honor mismo de ser fiel a una promesa.

En 1982, durante mi etapa como estudiante de doctorado en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, solíamos invitar a escritores de la región a la escuela de letras. Entre ellos recuerdo las lecturas de los trabajos literarios de Rudolfo Anaya, Jimmy Santiago Baca, Margaret Randall, Ángel González −este último un excelente profesor en esa Universidad− y Gustavo Sainz, quien también daba clases ahí.

Si no mal recuerdo, en una ocasión se me ocurrió mencionar a la directora del programa de letras en español, la doctora Tamara Holzapfel, la posibilidad de que nos visitara José Emilio Pacheco. Ella reaccionó con pesimismo, pero no sin entusiasmo, arguyendo que aquella posibilidad era un “sueño guajiro”. Disentí silenciosamente, seguro de mis constantes experiencias con él, quien en los años anteriores siempre había asistido, como ya lo señalé, puntualmente a nuestras invitaciones formuladas año con año desde nuestra frontera. Fue así que me lancé a invitar a José Emilio a nombre de los estudiantes del doctorado en literatura latinoamericana y española. Le dije que carecíamos de recursos pero que entre varios compañeros habíamos reunido el costo del pasaje. Como siempre su “sí” fue definitivo. Ni siquiera preguntó si habría honorarios. Al comentarle este logro a la directora, con una mezcla de emoción e incredulidad, convocó el apoyo de los profesores del área de español para reunir una “pollita”. Así que pudimos ofrecerle a nuestro invitado honorarios y una estancia digna en un hotel de cinco estrellas.

Ante la noticia de la visita de José Emilio Pacheco se sumaron apoyos desbordados. Se llevaron a cabo varias cenas y comidas en su honor. Destacó una en casa de la madrina de bautizo de mi hijo Enrique, Sheila Pelosso, quien “echó la casa por la ventana” con una cena-buffet para más de treinta maestros y escritores.

De camino a la cena ofrecida por el rector, donde nos esperaban con manteles largos y la asistencia de altos dignatarios de la Universidad y de la alcaldía de Albuquerque, Pacheco me pidió desviara mi Volkswagen a un Burger King.

Decía que esas cenas formales solían ser un tanto desabridas y de escasa generosidad. Me pidió que le aceptara una Whopper para asegurar que no nos quedaríamos con hambre después de la cena en la que las preguntas, comentarios y la avalancha de cortesías no le permitirían comer con la debida fruición.

José Emilio Pacheco siempre tuvo un constante apetito. Vienen a mi memoria todo tipo de restaurantes y puestos callejeros donde me tocó compartir los alimentos con él. Restaurantes de comida china, de carnes, de cocina italiana, como también puestos de burritos, tacos y hamburguesas, en los que siempre disfruté sus suculentas pláticas de sobremesa, en las que fluía la información sin límites y a detalle, la crítica bien fundada, jornadas en las que el aderezo amable y fundamental eran el buen humor y su erudición. Era un sibarita sin fronteras de gusto y formas.

Su pasión por la comida no tenía límites: de igual manera disfrutaba una hamburguesa, por las que tenía especial estima, como un buen plato de langosta o un filete a la alcachofa. Para él comer era un deporte que practicaba diariamente y a deshoras con pasión inaudita. Algo que no soportaba era el desperdicio que algunas personas hacían al dejar “sobras” en los platos, fuera como rasgo de “buenas maneras” o simplemente por inapetencia. Lo vi más de una vez en nutritivas charlas de sobremesa, pidiendo permiso para comerse aquello que había quedado en algún plato, al tiempo que argumentaba que no era justo desperdiciar la comida “habiendo tanta hambre en el mundo”. Luego me comentaría que en realidad era muy “culpígeno” por su formación religiosa en escuelas católicas. Este tipo de rasgos de su personalidad le ganaron fama y simpatía, pero también mucho peso corporal…

Su glotonería fue motivo de chistes, como aquel que contaba Carlos Monsiváis, quien aseguraba que Pacheco siempre se hacía acompañar en sus conferencias de una señora con un bracero en el que le preparaba gorditas de huitlacoche para que no fuera a tener un ataque de pánico ante la falta de alimento. También me narró la sorpresa que se llevaron unos niños en un crucero de la Ciudad de México cuando le pidieron que abriera la puerta del automóvil y vieron que las dimensiones descomunales de Pacheco no se debían a un efecto visual de la ventanilla.

Entre las múltiples ocasiones que Pacheco y yo disfrutamos de la charla y la comida destaco un Encuentro de Poetas del Mundo Latino en 2006, en Tiripetío, Michoacán, a donde llegué invitado gracias a mi amigo el poeta Marco Antonio Campos. Nos tocó comer en un convento jesuita. En la mesa nos acompañaba Alejandro Aura, otro gran amigo y poeta de abismales versos de aparente sencillez. Recuerdo que ya en la necesaria y digestiva sobremesa, con discreción y de a poquito, Pacheco se fue comiendo lo que Aura había dejado en su plato.

Años después, en el otoño del 2013 en Ciudad Juárez, después de una lectura de sus poemas y un reconocimiento que le otorgó el Encuentro Internacional de Escritores “Literatura en el Bravo”, fuimos a un apetitoso y provocador restaurante de carnes denominado Garufas. Luego de disfrutar un ribeye de 400 gramos con dos pulgadas de espesor, acompañado por una bien servida ensalada César, chiles toreados y un puré de papa, me pidió que lo acompañara a fumar un cigarro afuera del restaurante.

Salimos a la noche y, recargados en uno de los automóviles del abigarrado estacionamiento, encendió su cigarro. Con la timidez que lo acompañaba en este tipo de circunstancias, me preguntó si sería posible conseguir, dado lo avanzado de la noche, un par de sobrecitos de Sal de Uvas Picot, pues aquella descomunal avalancha de alimentos empezaba a producir estragos. Divisé a dos cuadras una farmacia aún abierta. De regreso al estacionamiento, no encontré a mi amigo. Seguro de que se habría reintegrado a la mesa donde se inició aquel indescriptible placer que concluyó con un catastrófico resultado estomacal, entré de nuevo al restaurante y, al darme cuenta de que no estaba en la mesa, y ante una lluvia de preguntas de nuestros anfitriones, regresé preocupado al estacionamiento. No lo encontré a primera vista; mi sobresalto y preocupación me llevaron a imaginar una tragedia: “José Emilio pudo haber sido secuestrado o asaltado”, me dije. Entre aquel amontonamiento de vehículos, finalmente vi un par de siluetas sentadas en el cordón de la banqueta, justo entre dos automóviles. Sí, era José Emilio Pacheco quien fumaba y charlaba placenteramente con el “viene, viene”. Entre el cuidador de automóviles, de talla un poco desnutrida, y yo, intentamos incorporarlo un par de veces. Al tercer intento se sumó un robusto y compadecido cliente que salía en esos momentos del Garufa. Entramos al recinto donde nos esperaba el resto del grupo; ahí abrió los sobrecitos con una sonrisa muy ancha, sabedor de que aquella noche de amigos, carne, buen vino y cigarros, tendría un final feliz; así lo garantizaba la Sal de Uvas Picot.

Pero quiero regresar a su visita a la Universidad de Nuevo México. En esa ocasión, poco antes de su conferencia aquel verano de 1982, José Emilio y yo caminábamos plácidamente por los jardines del campus, entonces dijo algo que nos sorprendió: “Si te muerdes la lengua no te pican las hormigas”. Lo dijo con la seguridad con que nos hablaba de temas literarios relacionados con la Academia de Letrán o la trascendencia de Darío en la poesía en español del siglo XX. Para demostrar su increíble afirmación, decidió sentarse en un montículo de césped de aquel jardín universitario, de donde brotaba a borbotones un ejército de hormigas negras. Antes, por supuesto, se mordió la lengua. El momento fue de una incrédula expectativa a un solo aliento y una sola expresión: ¿Cómo era posible que llegara a ese extremo con tal de vencer nuestra incredulidad? En el momento en que realizó su casi heroica hazaña, el pantalón se le rasgó de la costura que iba de la parte inferior del tiro a la parte posterior de la cintura. Hubo que correr a las tiendas que estaban justo enfrente de la Universidad en la Avenida Central. Urgía encontrar un pantalón de su talla, pues la conferencia iniciaría en escasos quince minutos. Por esos años estaban de moda unos pantalones de mezclilla y caqui muy anchos que los llamaban baggies, propios de una moda “chola” o “semi-chola” y que los estudiantes habían hecho suya. No encontramos otro tipo de pantalones, sólo esos que la moda había impuesto. José Emilio dio su conferencia sobre el introspectivo y solemne grupo de los Contemporáneos en México vestido a la moda juvenil chola de la cintura para abajo. Estoy seguro que ni se enteró ni le importó su improvisado atuendo.

III

A finales de los años 70, durante una naciente e intensa actividad cultural en Ciudad Juárez, había un periodista atípico que desarrollaba con gran pasión su labor. Se preocupaba verdaderamente por investigar antes de hablar o escribir, leía con disciplina y sabía distinguir entre Emmanuel Carballo y Emilio Carballido; había leído y digerido La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, además de ser un diligente lector de poesía con la capacidad de distinguir entre el hermetismo de Gerardo Deniz y la diafanidad y profunda expresión poética de José Emilio Pacheco. Se llamaba Juan Manuel Carmona.

En una ocasión, Carmona me llamó para que le “consiguiera” una entrevista con José Emilio Pacheco. Yo sabía, porque era algo bien conocido, de la resistencia del escritor a dar entrevistas. Me decía que en sus libros estaba todo lo que podía decir sobre su persona y sus textos literarios. Prefería mantenerse siempre fuera de foco. Sin embargo, y dada la entonces escasez en nuestra frontera de este tipo de periodistas enterados y preocupados por salir de las entrevistas a base de lugares comunes, Pacheco aceptó la entrevista. La agendamos en el lobby del desaparecido Hotel Camino Real de Ciudad Juárez. Fue una de las poquísimas entrevistas que había concedido hasta entonces.

IV

Los espacios donde tuvimos el privilegio de presentar a José Emilio, siempre con cierto temor a caer en retóricas alabanzas o imprecisiones ante auditorios ávidos de escucharlo, fueron muchos y variados: vestíbulos de teatros y auditorios, salones de usos múltiples en edificios de oficinas, restaurantes, museos, salas de convenciones, universidades y hoteles, sin hablar de los sitios donde compartimos palabras y letras, burritos y hamburguesas en un Burger King.

Recuerdo una lectura que tuvo en un restaurante de Chihuahua capital, especializado en comida típica de la sierra chihuahuense y que se había convertido en un refugio de escritores y artistas de todo género. Se llamaba “Ajos y Cebollas”. Lo administraban dos entusiastas promotores de la cocina regional: Leticia Santisteban y Federico Márquez. Al terminar aquella lectura de sus poemas, Pacheco pidió que expresaran su sentir: “Hagan que el poema se cumpla, digan cualquier cosa, ¿gustó o no gustó?, ¿les dijo algo? Que el poema no sea como una botella que uno lanza al mar y se pierde en el fondo tapada por la arena”. Nadie se animaba a levantar la mano. Aquel fue uno de esos momentos en los que el silencio hace evidente una timidez colectiva. Hasta que una joven escritora de aspecto un poco hippie levantó la mano con determinación. Pacheco, debo decirlo, era muy tímido ante los halagos desmedidos o frente a afirmaciones fuera de cuadro. La joven escritora se expresó con fuerza y ánimo ensordecedor: “Mira, chulo, aquí la gente es muy hipócrita y se queda callada. Cuando te vayas te van a hacer garras. Yo sí quisiera hacerte un comentario y una pregunta. El comentario con gran admiración: ¡Qué bonitas manos tienes! Y la pregunta: ¿Fuiste pachuco?” La intervención provocó una inquietante risa en el público, con un sobresalto y un fuerte enrojecimiento en Pacheco, quien de momento no supo qué decir, pero cuando se reincorporó de aquel impacto brutal, le contestó con una pregunta: “¿Dice usted lo de pachuco por mi apellido Pacheco?”, lo que provocó un estruendoso concierto de carcajadas y aplausos.

V

La personalidad de José Emilio Pacheco proyectaba un grado preocupante de distracción frente a la vida cotidiana. Siempre tuve la sensación de que uno debía estar pendiente de cada paso que daba para evitar que se tropezara con algún objeto inadvertido. Sin embargo, esta percepción se perdía cuando lo escuchaba reproducir en su conversación los detalles más pequeños, o aparentemente invisibles, para cualquier persona con una media capacidad de atención. Registraba con asombrosa precisión todo lo que le rodeaba en cualquier circunstancia. Sin embargo, en un viaje en mi Volkswagen “Jeans”, rumbo a una charla que tendría en Ciudad Cuauhtémoc, localidad enclavada en una bella región agrícola al noroeste de la capital de Chihuahua, nos detuvimos en una comunidad llamada Santa Isabel, donde hay una paletería desde tiempos inmemoriales en la que se pueden disfrutar unas paletas heladas de variados y deliciosos sabores de frutas y otras creaciones adictivas, como las de aguacate. Pacheco probó un suculento muestreo de aquellas paletas y dos repuestos de esas delicias para el camino: una de mango y otra de jamaica. Pasados los años, pienso, que a José Emilio la comida misma le daba el ánimo de empuñar la pluma y descubrirnos sus paraísos insólitos.

Por fin llegamos a Cuauhtémoc, una inmensa población menonita que hace del desierto una envidiable extensión verde, poblada por casas de un estilo arquitectónico semejante a alguna provincia rural del norte europeo y con una atmósfera decimonónica en la que predominan los caballos bien alimentados y las calesas negras como principal medio de transporte. Entonces vimos que la camisa blanca de Pacheco ahora estaba decorada con caprichosas figuras en amarillo mango y rojo jamaica. Como aquella vez en Albuquerque, ahora íbamos llegando al auditorio municipal minutos antes de su presentación, así que corrimos a buscar una tienda de ropa que estuviese abierta, pues a esa hora todas debían estar cerradas. Encontramos una especializada en ropa vaquera y overoles de mezclilla que acostumbran usar los menonitas. La disyuntiva era entre un atuendo vaquero con botones de presión simulados de concha, el típico corte con flequillos que lo enmarcaban al más puro estilo de Roy Rogers, o un overol a lo menonita. Se optó, por mayoría de votos (el suyo, el mío y el del presidente municipal) por el atuendo más próximo a nuestra cultura norteña: el de vaquero. Pacheco, de nueva cuenta, sin darle mayor importancia a su vestimenta, habló con gran erudición sobre las grandes voces de la poesía modernista, leyó y comentó algunos poemas de Rubén Darío y Manuel Gutiérrez Nájera, aquella noche de verano, vestido de vaquero.

VI

En marzo de 1992 me desempeñaba como director del consejo municipal para la Cultura de Ciudad Juárez. Había programado conferencias de Carlos Fuentes y Emilio Carballido, así como un encuentro de caricaturistas locales con Rius, el gran creador de Los agachados. En la avalancha de pequeños y grandes detalles que debía atender para esos eventos, recibí una llamada temprano por la mañana del director de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, el contador Ramón Navarro, un estricto y honesto servidor público. Su voz en el auricular me produjo una contundente sorpresa: “Enrique, te llamo por encargo del gobernador Fernando Baeza para ofrecerte la dirección del naciente Instituto Chihuahuense de la Cultura”. Ante tal ofrecimiento, no supe de momento qué expresar, sólo le dije que tenía mucho trabajo en los próximos días pues estaban en puerta las presentaciones, en una sola semana, de Carlos Fuentes, Emilio Carballido y Rius. Le pregunté cuánto tiempo tenía para decidir. Me pidió que esa misma mañana, pues el instituto se instalaría en un par de días en un evento en el que participarían el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari; el director del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Víctor Flores Olea; el gobernador y los rectores de las universidades. Por lo mismo habría que realizar una serie de preparativos antes del evento. Entre lo atónito y medio mudo, le dije que lo pensaría en el corto tiempo que me daba como plazo. Colgué el teléfono en un estado de congelamiento, pues jamás pensé que con tanto aspirante que se había manifestado para tan codiciado cargo fuera yo el elegido. De súbito, desperté de mi congelamiento mental cuando a los pocos minutos volvió a sonar el teléfono. Era el candidato en campaña por la gubernatura y exalcalde de Juárez, Jesús Macías Delgado, quien me había invitado a colaborar con él durante su gestión municipal. Me dijo que me iban a llamar del gobierno del Estado para hacerme una propuesta, que era la misma que ya me había comunicado el contador Navarro. Me pidió que aceptara la propuesta, pues me quería como parte de su equipo durante su futura gestión como gobernador. “Tratándose de ti, Chuy, voy hasta la guerra”, le dije.

Jesús Macías Delgado era un dinámico y joven político que durante su gestión como alcalde de Ciudad Juárez me había dado total confianza en mis actividades al frente del Consejo Municipal. Su respeto y apoyo a las actividades culturales habían sido ejemplo de un funcionario que entendía a cabalidad los dividendos políticos de una actividad cultural libre y sin censura. No hubo conferencista o protagonista de nuestra vasta cultura que no marcara una postura, con sus más y sus menos, en contra del régimen priista. Recuerdo a Rius parodiando las elecciones con una pelea de box en la que los tres jueces, el réferi y el contendiente más tramposo y fortachón pertenecían al partido oficial, el emblemático PRI.

Todos mis amigos consejeros en cuestiones políticas afirmaban que en la contienda de ese año, entre el panista Francisco Barrio Terrazas y el priista Jesús Macías Delgado, daría como ganador a este último por un pequeño margen, un pronóstico que por diversas razones no sucedió. Pocos días después de las elecciones, a finales de julio, coincidí en la Ciudad de México con el director de la sección cultural del periódico El Universal, mi querido y muy cercano amigo Paco Ignacio Taibo I −ausencia permanente e irreparable a partir de su muerte en 2008−, quien al enterarse en ese momento del triunfo de Barrio Terrazas tomó la iniciativa de publicar un escrito de apoyo para que continuara yo al frente del citado instituto de cultura. Me pidió que yo mismo lo redactara. Una vez que terminé de redactarlo, tomó la decisión de remitírselo por fax a José Emilio Pacheco, con quien yo guardaba también una gran amistad. Pacheco nos llamó a la oficina de Paco y nos expresó que estaba totalmente de acuerdo en firmar. Sólo que nos pidió que le permitiéramos redactar la carta, pues el texto enviado “no me hacía justicia”. Redactó un espléndido texto, el cual conservo en mi “egoteca”, firmado por otros solidarios amigos: el propio Pacheco, Paco Ignacio Taibo I, Carlos Fuentes, Rius, Emanuel Carballo, Beatriz Espejo, Elena Poniatowska, Marco Antonio Campos, José Luis Cuevas, Carlos Monsiváis, Jorge Castañeda, Silvia Lemus, Rogelio Naranjo y Sebastián, entre muchos más. Cuando el texto llegó a manos de Carlos Montemayor, éste me llamó por teléfono para aconsejarme que no lo publicara ni lo enviara al gobernador electo, pues con el peso de las firmas, al gobernador no le quedaría más remedio que mantenerme en el citado puesto. Me dijo que daría la impresión de quererme subir al “carro del triunfo” a como diera lugar. Esto me motivó a dar las gracias a cada uno de los firmantes y a guardar en mi archivo el generoso texto. Ahora, casi 30 años después de aquellas circunstancias, he decidido sacarlo de mi “egoteca” para la publicación de mis memorias.

Al poco tiempo, me encontraba empacando con gran tristeza mis libros para preparar el regreso de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez. Entonces recibí una oportuna y casi milagrosa llamada. Era Gerardo Estrada, director Nacional del INBA, quien me expresó que sabía perfectamente cómo me sentía. Me propuso dos cosas: permanecer en Chihuahua al frente del CEDART o regresar a Ciudad Juárez como director del Museo de Arte e Historia del INBA. Sin titubear le expresé mi interés por regresar a Juárez a la dirección del museo, puesto al que acababa de renunciar el arquitecto José Diego Lizárraga. En esas circunstancias regresé sin titubeos a la frontera. Entre mis primeros invitados a las jornadas culturales que iniciamos en el museo, estuvieron el propio José Emilio Pacheco y Paco Ignacio Taibo I. En la sala central del recinto montamos una exposición de José Luis Cuevas; todo esto como acto celebratorio hacia su generosidad artística y humana de mis amigos.

VII

No fue fácil ser depositario de las generosidades de José Emilio Pacheco. Resultaba abrumador recibir de uno de los escritores y pensadores más connotados de nuestro país, esos gestos de consideración. Menciono esto a raíz de una “celebración clandestina por mis primeros 50 años” que organizaron mi esposa Sara y mi compadre y hermano adoptivo, Carlos Salas Porras Soulé. En esta “celebración clandestina” reunieron una serie de escritos de felicitación de varios amigos, todos destacados escritores y artistas, y que fueron leídos en un evento que organizaron en un teatro universitario. En uno de esos textos, José Emilio Pacheco no sólo alimentó nuestra autoestima en el sentido más auténtico, sino que es testimonio de una amistad muy verdadera, donde los defectos de uno se desvanecen y se privilegian los méritos relacionados con mi trabajo de promoción cultural que venía realizando, no sin dificultades, pero compensado con altas dosis de satisfacción. Fue un premio a mi felicidad laboral.

Varios de estos textos, de Carlos Fuentes, Emmanuel Carballo, Carlos Montemayor, Ricardo Garay y Paco Ignacio Taibo I, fueron publicados en el Cuaderno de Poesía de la UNAM -INBA. Sin embargo, los que me dedicaron Pacheco y Beatriz Espejo quedaron inéditos. Querido José Emilio, querido Pachuco y amigo mío. Te llevo en el alma porque encarnaste siempre la imagen de un niño juguetón, brillante y glotón que con su mirada inocente tomaba del mundo los instantes que luego llegaban al papel a través de tu escritura. Nos dejaste grandes obras, amigo, y con tus palabras le diste miles de nombres al tiempo. Te abrazo fuerte hoy y siempre.

Chihuahua, México, 1944.

Egresado con Maestría en literatura (Harvard, 1977); Estudios de Doctorado en Letras Españolas (UNM 1984); Director en importantes espacios culturales (ICHICULT, Museo Casa Redonda en Chihuahua, Museo del INBA en Ciudad Juárez, Instituto de México en San Antonio, Tx. Miembro del Servicio Exterior Mexicano como Agregado Cultural (2001-2016). Con más de 8 poemarios publicados, entre ellos: Ventana abierta (UNAM 1993), Variaciones sobre una nostalgia (UNAM 1998), Crépuscule sur les paves (Mantis Ed., Quebec 2008) y Don de la tarde (Mantis Ed. 2014). Actualmente Coordinador de Actividades Culturales del Centro Cívico S-Mart en Ciudad Juárez.