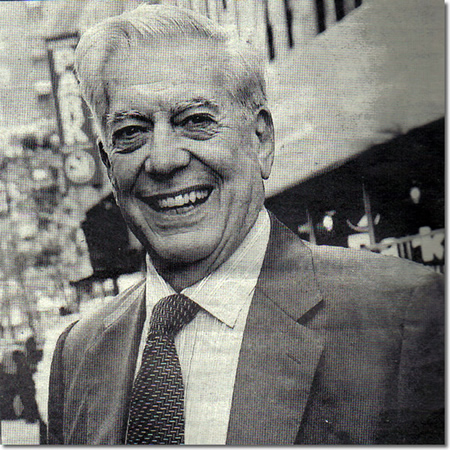

La gran noche de Mario Vargas Llosa

1 diciembre, 2010

Las estribaciones que pudieran alcanzar aquellas andanzas de la juventud, de pronto revientan en cualquier momento de la adultez, y son de mayor trascendencia cuando el autor de ellas se torna de la magnitud de Mario Vargas Llosa, ahora hombre inevitablemente público, merced al Nobel recién obtenido. De aquellas anécdotas entre amigos, de esa etapa tan maravillosa como encendida, Carlos “Coco” Meneses rescata esta en la que él, y el laureado escritor peruano-español, son protagonistas y nos la comparte.

Mis encuentros con el Mario Vargas (aún no Llosa) cachimbo o sea recién ingresado en la Universidad no eran frecuentes, pero tampoco se producían continuamente. Hablábamos de sus estudios, de libros de reciente aparición, me preguntaba por la gente de Ultima Hora y en especial por su amigo y también mío, Norwin Sánchez. El había seguido trabajando en La Crónica pero ya no con la rigurosidad del redactor contratado a tiempo completo. Más adelante dejaría esa redacción y derivaría hacia las radios más destacadas de esos momentos. En ese su primer año de estudiante universitario mostraba un magnífico estado de ánimo. Daba la impresión de quien ha alcanzado el objetivo soñado. O de quien ha hallado el camino que lo conduciría a las alturas deseadas. No solíamos hacer memoria de aquellos días de marzo de 1952 en la terraza del bar Zela de la Plaza San Martín. Quién sabe alguna vez hicimos una vaga referencia al lugar y a lo que se hablaba cuando un cejunto de redactores de los dos diarios mencionados se reunían. Y aun menos, de la noche que fuimos en conjunto hasta una hermosa casa situada en la avenida Colonial, la que abre el camino de Lima al puerto del Callao.

Creo que en una charla diurna o nocturna con mi compañero de redacción, Norwin Sánchez, el Nica como le decíamos casi todos en Ultima Hora, hicimos memoria de aquella noche en que conocimos a Mario y del sitio al que fuimos después de la primera copa de la noche en el bar Zela. Esa excursión nocturna con el jovencito de dieciséis años que nos había presentado Carlos Ney Barrionuevo, redactor de La Crónica, ya no se repitió en las mismas condiciones. Tal vez él volvió en compañía de Ney o de algún otro periodista conocedor de la Casa de la señora Parker. La fruición que parecía producirle su ingreso a la Universidad de San Marcos era tal, que conseguía apagar todos los recuerdos que quedaban como menores ante sus ambiciones de conocimientos.

La reunión en el bar Zela se solía producir entre doce y doce y media de la noche. Podría haber algún retrasado que llegara a la una, y se le esperaba si previamente hacía saber que llegaría fuera del horario habitual. Esa noche de finales de febrero, calurosa y guardadora de sorpresas, llegamos todos a un consenso, iremos a visitar a doña Elizabeth más conocida por Lydia. Quién se iba a oponer a la propuesta de Norwin, una especie de brújula de la Lima nocturna, una Lima a la que había llegado 3 o 4 años antes procedente de su Nicaragua natal y dispuesto a dedicarse con todo fervor al periodismo. No todos los días del año se presentaba esa oportunidad. La entrada a la hermosa casa de la Avenida Colonial era restringida, lograban acceder a esa mansión de placer los periodistas privilegiados que firmaban sus artículos y hasta aparecía su foto diariamente en el periódico en el que trabajaran. Norwin era el mago de la noche, sin foto, sin nombre publicado diariamente, tenía el santo y seña para ingresar al lujoso local sin la más mínima oposición de los cancerberos del lugar.

Llegamos unos 7 periodistas capitaneados por el Nica, yo ejercía tarea de coordinador de las órdenes de Norwin. El fue quien dio la cara y pronunció las palabras mágicas que abrieron la puerta del palacete de especiales regocijos. Ante los catorce ojos de los siete redactores quedó el jardincito iluminado por farolillos escondidos entre las ramas de los arbustos. Los que visitaban esta mansión del alborozo por primera vez debieron quedar sorprendidos de la elegancia del lugar que, en ese momento, estaban conociendo sólo epidérmicamente. No tuve el tino de volverme a ver el semblante del joven Mario Vargas. Caminaba entre los otros periodistas mostrándose completamente adaptado a la situación, sin manifestar asombro, temor, curiosidad, nada que rompiese su gesto de normalidad. Al llegar al enorme salón extrañamente muy iluminado, Norwin dio algunas instrucciones. Algunos fueron directamente hacia la barra donde se hallaba la señora Lydia, o sea el antifaz de su verdadero nombre Elizabeth. Otros curiosos, emocionados o indiferentes se repartieron por los recovecos del amplio salón, como si además de descubrir los encantos de las damiselas trataran de hacer una radiografía del lugar, averiguando hacia dónde conducía una puerta lateral con cristales de la que no salía luz. O si la escalerita que nacía a unos tres metros de la larga barra, llevaba a algún atractivo lugar misterioso.

Aunque las delgadas voces de las chicas a veces agujereaban la agradable tranquilidad del lugar, eso no significaba la alteración del sosiego que parecía arrullado por una melodía casi imperceptible. En los cómodos sofás tapizados de colores no muy alegres, la juventud estaba ausente. Caballeros que superaban las cuatro décadas eran los dueños de la noche en Casa Lydia, quien desde la barra observaba el comportamiento de sus pupilas. A su lado una joven chilena, impedida por avanzado embarazo, de participar en el incontinente jolgorio en voz baja que dominaba el salón, ayudaba a la patrona en todo lo referente al servicio de copas.

Robusta, de cabello castaño atravesado de la frente a la coronilla por una daga blanca, la señora Elizabeth o Lydia no era una mujer dulce y de permanente sonrisa. Más bien representaba a una dama profesionalmente amable, que tenía la capacidad de endurecer el aspecto bondadoso que proyectaba a primera vista.

Norwin sentado en un alto taburete sostenía una conversación sin tregua con .la distinguida dama helvética, dando la impresión de dos familiares que se encuentran tras varios meses de no frecuentarse. Kiko López que estaba a mi lado me inquiría continuamente, con la voz más fina que le era posible, sobre el motivo de esa charla tan sostenida, Su pregunta propia de un irremediable curioso, pretendía conocer las razones de esa especie de intimidad entre dos personas separadas por algo más de treinta años de edad. Hube de decírselo para amansar su inquietud. Sabía por mi amistad con Norwin, que doña Lydia había perdido a su único hijo en la Segunda Guerra Mundial. Y que el motivo de esa intimidad, como la llamaba Kiko era el resultado del parecido que ella hallaba en Norwin con el joven desaparecido en el campo de batalla. No sé si Ney Barrionuevo, que también visitaba por primera vez la Casa, pero que no era desconocedor de estos ambientes, tal vez otros más fogosos y también ruidosos, debió preguntarme algo más sobre ese hijo nacido en Buenos Aires. Conté todo lo que sabía. Ella llegó a la ciudad argentina de Rosario a principios de siglo. Su vida siempre se desarrolló en estos ambientes. Llevaba unos 5 años en el Perú, y dos o tres en esta casa. Ney escuchaba y no dejaba de mirar hacia el salón, sin duda, en busca del joven Mario.

Los 3 o 4 que nos hallábamos en la barra fuimos favorecidos por doña Lydia, con una segunda vuelta de muy buen whisky. La botella del scotch malteado quedó con escasos dos dedos horizontales de líquido. Hasta nuestros oídos llegaban los moderados ronquidos de un hombre de una cincuentena de años, bien vestidos, durmiendo profundamente en una cómoda butaca. Nadie se le acercaba, parecía que las rientes chicas que revoloteaban sin llegar al alboroto estuviesen aleccionadas para evitar quebrar el apacible descanso del dueño de la botella de whisky malteado del que libábamos un cuarteto de periodistas. El ama de la casa hizo un brevísimo paréntesis en su conversa con Norwin, para mirar hacia la butaca del elegantemente vestido durmiente. Sonrió al comprobar que no abría ojo y comentó que a lo mejor abriría otra botella que la pondría a la cuenta de ese senador. ¿Pero dónde estaba el joven periodista de La Crónica?

No recuerdo en absoluto la hora en que decidimos abandonar Casa Lydia. Tampoco si bebimos de una segunda botella de whisky con cargo al bolsillo del senador durmiente, y menos si lo llegamos a ver despierto. No era novedad que doña Lydia procediese con tanta amabilidad con nosotros. Siempre había un dormilón o un ausente por varios minutos que decidía subir las escaleritas que había a tres metros de la barra en compañía de una de las alegres chicas de la Casa. Esas muchachas en las que sí dominaba la juventud silenciadores en la garganta para que sus agudas voces no se volvieran verdaderas lanzas. La mayor que seguramente transponía la treintena era una alemana llamada Ingrid, muy disputada por los caballeros de los sofás. La cifra de peruanas alcanzaba mayoría, las chilenas y las argentinas estaban en minoría. Le pregunté a Ney si Mario Vargas no habría subido las escaleritas que llevaban al piso superior. Quedó sonrientemente pensativo un instante, luego me dijo que no lo creía. Nuestro joven amigo estaba distante de la ostentación de un bolsillo repleto.

Cuando Norwin abandonó la blanca mano de la señora Elizabeth y ella estirándose sobre el mostrador le besó la mejilla, todos los que estábamos cerca al Nica vimos a nuestro joven Mario andando a paso sosegado en compañía de una muchacha alta, delgada, vestida con buen gusto, cabello largo sedoso, negro, y subida en altos tacos. Ya no se volvió a preguntar por el amigo menor. Uno de nosotros inquirió a la dueña de casa por el nombre de la chica. Supimos que se llamaba Magdalena. Noté un gesto raro en la antigua dama cuya vida había transcurrido en estos ambientes. Era una mezcla de lenidad y disgusto. Difícil cocktail. Alguien refiriéndose a Vargas exclamó: “si resulta tan buen periodista como seductor el éxito lo tiene asegurado”.

Debían ser como las cinco de la mañana cuando abandonamos el local. Quedaban pocos caballeros dispuestos a jugar el papel de enamorados a horario fijo. Unos momentos después las chicas tomarían un refrigerio para compensar la mala noche, en el comedorcito que había detrás de la barra en la que se aposentaba la dueña.

Lima, 1930.

Escritor y periodista peruano.

Ha vivido en Buenos Aires, Santiago de Chile, Barcelona, Madrid, París, Aix-en-Provence, Berlín y Palma de Mallorca; en Europa desde 1961, en Mallorca desde 1963.

Ha publicado veintiocho títulos, entre los que destacan las novelasLa muchacha del bello tigre(Gijón, 1983), Bobby estuvo aquí(México, 1989; Lima, 2006), El amor según Toribia Ilusión(Barcelona, 1993), Huachos rojos(Lima, 1996 y 2005), A quién le importa el prójimo (México, 2000), Edén Moderno (Premio Ciudad de Valencia, 2003) y El héroe de Berlín (Lima, 2006); su libro de cuentos Seis y seis(México, 1980), y los ensayosBorges en Mallorca (Alicante, 1996), El primer Borges (Madrid, 2001), Tránsito de Oquendo de Amat (Las Palmas de Gran Canarias, 1972), Miguel Ángel Asturias, poeta (Gijón, 1975) yRubén Darío en Mallorca (Palma de Mallorca, 1993).

Ha merecido el Premio Nacional de Teatro del Perú por La noticia(1958), el Premio Inca de Periodismo (Lima, 1959), el Ínsula de Poesía (Palma de Mallorca), elPeriodismo Literario (Cádiz, l987), el Premio de Novela Ciudad de Valencia (2002) y el Ciudad de Peñíscola de Cuentos (2006).