Los muchachos de antes, novela de Marco Antonio Flores

1 agosto, 2013

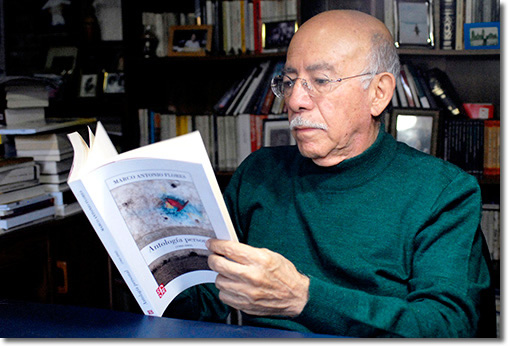

El escritor y poeta guatemalteco Marco Antonio Flores (1937), Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2005, murió el pasado 26 de julio a los 76 años, en la capital guatemalteca, a causa de las heridas que sufrió en un accidente automovilístico el pasado 19 de junio, según informaron sus familiares. El Bolo, como fue conocido, es el autor de Los compañeros y de En el filo, obras en las que relata su militancia en las organizaciones revolucionarias de Guatemala en las décadas del sesenta y del setenta. Carátula comparte en esta despedida un texto crítico sobre Los muchachos de antes (Alfaguara, 1995) escrito por Erick Aguirre, quien con razón afirma que “el fallecimiento reciente de Marco Antonio Flores es un hecho lamentable para la literatura”.

“En gran medida todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida a mi propia generación, los que nacimos en la década del cincuenta y los que escogimos en un momento dado el ejercicio de la milicia, en este caso sería más correcto decir la militancia, y entregamos todo lo que teníamos, lo mucho que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa que creímos la más generosa de las causas del mundo y que en cierta forma lo era, pero que en la realidad no lo era. De más está decir que luchamos a brazo partido, pero tuvimos jefes corruptos, líderes cobardes, un aparato de propaganda que era peor que una leprosería, luchamos por partidos que de haber vencido nos habrían enviado de inmediato a un campo de trabajos forzados, luchamos y pusimos toda nuestra generosidad en un ideal que hacía más de cincuenta años que estaba muerto, y algunos lo sabíamos… pero igual lo hicimos, porque fuimos estúpidos y generosos, como son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden nada a cambio, y ahora de esos jóvenes ya no queda nada, los que no murieron en Bolivia, murieron en Argentina o en Perú, y los que sobrevivieron se fueron a morir a Chile o a México, y a los que no mataron allí los mataron en Nicaragua, en Colombia, en El Salvador. Toda Latinoamérica está sembrada con los huesos de esos jóvenes olvidados”.

Roberto Bolaño

El fallecimiento reciente de Marco Antonio Flores es un hecho lamentable para la literatura. No digo para la literatura guatemalteca o centroamericana, porque la literatura no se divide en comarcas, menos cuando es la misma lengua con la que esa literatura se escribe en tantas provincias distintas; algo que Marco Antonio Flores sabía muy bien. Por eso peleó tan duramente contra el provincianismo donde cierto mercado del libro a veces ha querido encarcelar a la literatura hispanoamericana (que es una sola); especialmente después de que hace mucho tiempo se apagaron ya los destellos y estruendos del Boom.

El hecho es que ha fallecido uno de los más importantes y auténticos escritores contemporáneos, y ese escritor (de algún lugar había de ser) era de Centroamérica, más precisamente de Guatemala. He leído algo de su poesía, muchos de sus cuentos, algunos ensayos y apenas un par de novelas. Ahora, a la luz de su muerte, quiero hacer esta confesión: una de ellas me dejó estupefacto. La intensa experiencia de lectura de Los muchachos de antes (Alfaguara, 1995) me dejó en el paladar un amargo sabor a derrota, y en el pecho un frío terrible que me heló el corazón. Esa estremecedora novela de Flores es uno de los más altos paradigmas en la vertiente narrativa centroamericana inevitablemente vinculada a la violencia como manifestación propia de una cultura forjada en la lucha permanente contra la injusticia.

Ya sabemos que las poblaciones de esta región están estrechamente unidas por tradiciones específicas comunes (y al mismo tiempo diversas) y por el enfrentamiento secular a la injusticia que, en literatura, se ha visto reflejado como una especie de cotidianización de la violencia. “El encuentro con la violencia, aunque sea de manera fortuita, es una probabilidad no desdeñada en la cotidianidad de un guatemalteco, independientemente de la clase social a la que pertenezca”, afirma el novelista Dante Liano, compatriota de Flores. Y esa premisa, viéndola en perspectiva, es perfectamente extensiva a toda el área centroamericana, cuya complejidad cultural se ha desarrollado con una dinámica propia, muy particular, pese a que los elementos de injusticia que han desencadenado casi siempre esa violencia, por lo general han provenido de culturas ajenas.

La novela de Flores, sin embargo, a diferencia de muchas de sus contemporáneos y pese a la brillantez de su prosa y a la admirable destreza narrativa con que está construida, recurre a una constante dosis de humor escalofriante y desencantado, a una especie de cinismo o desfachatez que hacen pensar en una posible manifestación de violencia de los autores centroamericanos contra ellos mismos. Es una suerte de testimonio novelado en el que el narrador retrata con crueldad la situación de desamparo de sus propios compañeros, y de él mismo, en un medio donde la violencia gubernamental, militar y paramilitar reduce el heroísmo y a los héroes anónimos de una historia aún no escrita, a patéticas caricaturas de seres indefensos y predecibles.

Se trata, repito, de una crítica y una burla, quizás injusta, sin concesiones, a sus propios “compañeros”, intelectuales, diletantes, poetas, teatristas, pintores y periodistas vinculados en una relación moralmente inevitable y torturante con las organizaciones político militares de la guerrilla, y atrapados en un callejón sin salida entre el autoritarismo dogmático e inflexible de los comandantes o “tira tiros”, y la crueldad y violencia ilimitadas de las fuerzas represivas del gobierno, el ejército y la oligarquía.

Un callejón cuya atmósfera se torna además irrespirable por la influencia perniciosa del ámbito en que se desenvuelven, es decir, en el medio urbano de Guatemala donde campean la resignación y el conformismo entre la clase media intelectual, que ahoga sus frustraciones en el alcohol y esconde su miedo en la penumbra de los tugurios. Intelectuales “con sensibilidad social” acostumbrados a atisbar la muerte rondando por el barrio, a la inminencia del secuestro y los asesinatos, a las fugas, las vueltas y el exilio, a los avatares del militante que, en tanto creador o intelectual, tiende a sopesar la duda antes de acatar el dogma, a ejercer la crítica antes del acatamiento.

Para un guatemalteco nacido entre los cincuentas y los sesentas, los personajes de esta novela pueden resultar fácilmente identificables. Y en muchas de las circunstancias aparentemente ficcionales que en ella se narran (los amargos avatares de intelectuales ligados a la guerrilla en la incipiente urbanidad guatemalteca de los sesenta y setenta), se disfrazan denuncias contundentes contra quienes han ejercido el poder dentro de las organizaciones guerrilleras.

En realidad, aunque de hecho es una novela (una magnífica novela), es también un relato autobiográfico finalmente convertido en ficción literaria. Las ideas y sentimientos del narrador protagonista parecen reflejar exactamente las ideas y sentimientos del autor. “El problema no soy yo… sino la concepción que tienen esos cerotes de la lucha armada…”, le dice con decepción el personaje “Bolo” Flores a su amigo el “Mono”, cuando termina por enterarse de que en las organizaciones político militares de izquierda en las que ha militado y por las que han muerto sus compañeros y ha escapado de perder la vida él mismo, se han enquistado “camarillas de tira tiros” que han hecho de la revolución un negocio personal.

Para el autor-narrador-protagonista no se trata ya de la lucha por el poder, sino de criminalidad y bandolerismo enquistados en las organizaciones guerrilleras, aunque pretenda no perder la perspectiva “revolucionaria” de la crítica. “La lucha armada es la crítica de las armas”, dice, pero se percata desencantado de que, a pesar que por ejercerla han muerto casi todos sus compañeros, la generosidad de su sacrificio sólo sirvió para entronizar a camarillas de criminales. Finalmente comprende que si aquellos muchachos dejaron la vida en todo ese desmadre, fue por la libertad, no para vivir supeditados a lo que ordene o se le antoje a un responsable político.

La novela ha sido estructurada valiéndose de un preámbulo introductorio (Museo de cera) y dos partes fundamentales (La vida y la muerte y La rendición), constituidas ambas por menos de una decena de subcapítulos o segmentos narrativos, cuya titulación resulta en muchos casos sugerente y jocosa, e implican una constante en su propio contenido, tendiente a aludir fragmentos de diversas obras y autores clásicos y contemporáneos que de alguna manera exhiben la erudición literaria del novelista.

La voz narrativa predominante, como es lógico, es la primera persona, que en un par de ocasiones se muda hacia la segunda y tercera del singular para interpelar, en el primer caso, a un compañero muerto y así narrar las circunstancias en que se desenvolvió su vida de poeta y militante, y la forma cómo terminó, precisamente, esa corta pero intensa vida de revolucionario. La mutación hacia la tercera persona aparece en una sola ocasión como recurso del propio narrador para describirse a sí mismo en el exilio, aunque constantemente es trasladada a un narrador omnisciente que relata “objetivamente” sucesos violentos (capturas, ejecuciones, secuestros y torturas) intercalados a manera de “flashback” en muchos capítulos de la novela.

El preámbulo introductorio o Museo de cera, no es más que la descripción literaria de una patética galería de fantasmas de la izquierda guatemalteca a inicios de los años sesenta, entre los que el autor-narrador se incluye, en medio de un grupo de conspiradores, poetas y “vagos” que se daban cita en El jardín de Italia o el Fu Lu Sho, antros de ligue sexual y libaciones, de contacto drogo y conspirativo, donde se refugiaba toda una fauna aviesa y discordante de trasnochadores y guerrilleros urbanos semi clandestinos. Muchachos ingenuos y bisoños que, sin saberlo, se estaban preparando para morir muy pronto.

A pesar que el primer segmento narrativo, titulado Sexus, constituye un brillante ejercicio prosístico de evidente influjo milleriano; a pesar del tono lúdico en la narración de algunos incidentes sexuales cargados de significaciones diversas; a pesar que el fuego del sexo y el calor del trópico habanero con sus cadencias, su música y el alegre fervor de una Cuba entusiasta –embullada en los sesentas por los cortes de caña, las jornadas anti-imperialistas y los discursos de Fidel Castro– muestran a un autor-narrador-protagonista desinhibido y cínico, libidinoso y cruel; el frío de la muerte y la congoja del exilio sobrevuelan como un velo que abruma la aparente entereza narrativa del fragmento, y terminan por delatar un leve quiebre de voz en el tono del narrador.

El doloroso pensamiento de la lucha, de la patria lejana y de las “pinches”, “pisadas” circunstancias por las cuales se desenfrena amorosamente en la isla, no logra extinguirse entre el aparente desenfado sexual del segmento narrativo. La desnuda descripción del contacto físico de pronto nos transporta a un estado que trasciende casi inadvertidamente lo erótico. En el desaforado y lúdico discurso narrativo del capítulo, el narrador no logra esconder su pesadumbre, y, aunque no sea más que por unos breves momentos conmovedores, simplemente la delata. No habrá de abandonarlo a lo largo de toda la novela.

En el fragmento Ulises, cuyo aliento y alusiones lejanamente joyceanas y homerianas se trasladan abrupta y alternativamente a ciudad Guatemala, La Habana, Praga, Londres o Madrid, el narrador monologa plantado en una esquina de su Ítaca, recién llegado del exilio, esperando inútilmente a una Penélope infiel, la patoja que se quedó tejiendo el huso infernal de sus recuerdos, y avanza y retrocede en el tiempo, evocando las visiones y penurias de un itinerario desolado, el del exilio, que lo hace partir y regresar al mismo tiempo, en un juego de espacio temporal que produce una impresión de eterno retorno: “Cuando el avión golpeó el pavimento de la pista y miré la ventanilla, volví a partir: era como si me estuviera yendo en ese instante; como si el avión jamás se hubiera movido de ahí en el pasado y yo hubiera soñado todo lo vivido”.

Tal como se advierte en el párrafo anterior, la voz del protagonista narra, desde el presente, hechos ocurridos o vividos en el pasado, y desde el pasado narra hechos que ocurrirán luego en el futuro, es decir, que ocurren en el presente del tiempo narrativo del fragmento. El regreso, para el protagonista, es como renacer, como volver a vivir y acostumbrarse a lo antiguo, a lo conocido recién conocido, luego del azaroso itinerario de un poeta de izquierda desterrado, extrañado de la tierra donde estuvo preso, aherrojado, amenazado. Centroamericano subversivo que se desplaza por el mundo sin un “len” entre la bolsa, y que de pronto está allí plantado en una mugrosa esquina de ciudad Guatemala, esquivando el saludo de fantasmas de antiguos compañeros agujereados en el pecho o ametrallados por la espalda.

A lo largo de la novela se extiende y se detalla la descripción de vida, cuitas y muerte violenta de los personajes fantasmales previamente exhibidos en el museo de cera. Uno de ellos es el Macho Blanco, quien se aparece de pronto en su casa, “bien rasurado y tacuche”, envuelto en la agonía de la abstinencia alcohólica, como un enfermo que acaba de salir de una crisis, a regalarle al autor “un su librito”, La defensa de Stalingrado, como regalo de bienvenida del exilio.

Otra es la mujer delgada de ojos ofídicos llamada “La Gala”, una francesa descrita con patetismo, burla y tristeza, como una mujer cruel y resentida contra todo ser humano viviente, a causa de la prostitución militante a la que las circunstancias de su vida y la “solidaridad internacionalista” la fueron llevando a lo largo de su vida, y a quien el narrador abandona en un hospital de México en las complicaciones de un aborto, para partir a un nuevo itinerario de su exilio.

En el fragmento titulado A sangre fría, el narrador llamado “Bolo” Flores describe su relación con una mujer inteligente, “La Flaca”, personaje de la vida real, abogada y periodista; valiente y combativa, frontal contra el gobierno en sus posiciones públicas, quien termina siendo balaceada en plena calle, pero por sus propios compañeros de la organización revolucionaria para quienes ya es un estorbo, y quienes a su vez acaban fraguando su ejecución de forma tal que el atentado se adjudique al gobierno o a las fuerzas paramilitares.

En El convidado de piedra, el narrador relata su relación de amistad con el poeta Otto René Castillo, con quien comparte los sinsabores de la lucha, los reductos de la bohemia, los avatares del exilio y el sobresalto y el miedo de ser capturados por los militares. El narrador se empeña en describir, con un tono entre nostálgico y cruel, a un Otto René Castillo acobardado, incapaz de la entereza necesaria para las durezas de la militancia revolucionaria, con demasiados defectos (al menos en relación a los poquísimos apreciables en las auto-descripciones del narrador), tanto como poeta, como ser humano y como combatiente.

“Eras un poeta frágil a quien sólo lo sostenía la convicción ideológica o una desmedida ambición de poder: no lo sé”, le dice a través de la muerte, acusándolo de haberlo traicionado por haber marchado a la montaña, a una “aventura suicida”, bajo una presión criminal que lo obligaba a entregar su vida “por ambición de poder”. Un retrato quizás injusto de uno de los más prometedores poetas centroamericanos contemporáneos; emblema también, junto a Leonel Rugama y Roque Dalton, de la fusión, para algunos entonces quimérica o imposible, del poeta y el militante revolucionario. “Buenos militantes son, con frecuencia, pésimos poetas; y buenos poetas son, con igual o mayor frecuencia, pésimos militantes”, escribió el poeta nicaragüense Beltrán Morales, quien se limitó a admirar desde lejos el equilibrio matemático según él logrado por Rugama en tan complicada ecuación.

A lo largo de la novela es notoria la habilidad narrativa para intercalar diversos recursos como el adelanto y el retroceso en el tiempo, o el monólogo interior intercalado en las conversaciones, en medio de las cuales relata y representa el destino final de amigos y compañeros, al mismo tiempo que describe un encuentro, alguna plática situada en el presente del tiempo narrativo comprensible en la novela. Toda una gama de recursos narrativos utilizados con eficiencia, y con el propósito de retratar y describir a sus contemporáneos: poetas, intelectuales y diletantes de la clase media guatemalteca inmiscuidos en la lucha política contra el gobierno; soñadores de los mismos sueños tapándose con la misma cobija, cancerberos de las mismas puertas, dueños de un futuro impreciso, confuso, equívoco, trágico. Pero también para describirse a sí mismo como un cínico sobreviviente. Intelectual progresista despreciado y denigrado por los “tira tiros”, que sin embargo ha sido capaz de señalar la impunidad y la bajeza de esos “bravos tagarotes” que conformaban la resistencia central de la organización guerrillera, y que lo subordinan todo a la consecución del poder.

Por eso, el narrador reflexiona ante su indecisión de tomar las armas y marchar a la montaña; ante la inminente decisión de romper con todo y con todos, con su pasado “vacilante y acomodaticio”. “¿Qué es el poder al final de una vida? Una mierda. Una mierda por la que no vale la pena morir”, se dice a sí mismo en silencio, en la sombra de la clandestinidad, a sabiendas de que alguien en la organización terminará oponiéndose a ese compromiso autoimpuesto, aduciendo sus infidelidades manifiestas, sus “vicios pequeño burgueses” y su incapacidad para adquirir una moral incólume que le impide buscar la muerte como un moderno campeador. Una novela, como pocas en Centroamérica, escrita en un tono ácido, corrosivo, descarnado, cruel; con una prosa brillante y en gran medida coloquial, con frecuentes giros de jerga popular callejera.

Los pasajes del exilio también son implacables con la percepción que el “extranjero” tiene de la cultura política de nuestros países; de Centroamérica y del centroamericano como individuo; del intelectual o militante de la izquierda inmerso en las luchas políticas que lo envuelven en un universo particular y general condicionado por la cotidianización de la violencia, en un camino de círculos concéntricos que supuestamente debería conducir al triunfo sobre la injusticia. Y su crítica también es mordaz contra esa percepción deformada que desde fuera observa las insuficiencias y presuntas taras de la cultura centroamericana; una percepción de aparente condescendencia y respeto, que al final parecen unirse por canales secretos con el desprecio y la prepotencia.

“¿Qué pueden entender de los cadáveres que aparecen flotando en el Motagua, o de la irresponsabilidad de los dirigentes que no supieron enfrentar la represión y no planearon la retirada, o del enfrentamiento entre gentes que sólo buscaban un poder personal y crearon divisiones criminales y suicidas en las organizaciones?”, se pregunta el narrador en una escena de humillación y desamparo ante la crudeza del exilio.

Y en efecto, cierta percepción europeo norteamericana, incluso de otras regiones latinoamericanas, tiende a confundir los conceptos y nociones políticas, y hasta ciertas formas de expresión y comunicación ideológica particulares de los centroamericanos. No es igual la noción de anti-imperialismo de un nicaragüense, por ejemplo, que la de un europeo. La historia de la guerrilla en Centroamérica no es sólo la de una región impenetrable o de un universo cerrado de comunidades indígenas y mestizas manipuladas por marxistas empeñados en trasplantar revoluciones. Es más bien la historia de culturas para las cuales la guerra casi siempre fue la norma y la paz una excepción; culturas que fueron profundamente transformadas por los conflictos políticos y militares de las últimas décadas del siglo veinte.

Al conocer de la muerte del poeta Roque Dalton, asesinado por sus propios compañeros de armas al tenor de oscuras acusaciones, Julio Cortázar, quizás ingenuamente, escribió que cuando el público centroamericano conociera realmente a Dalton, comprendería que el camino de un revolucionario no pasa por la seguridad, la convicción, el esquema simplificante y maniqueo, sino por una penosa maraña de vacilaciones, de dudas, de puntos muertos, de insomnios llenos de interrogación y espera. Algo que sin duda ahora la mayoría comprendemos y que en aquel tiempo, y quizás aún ahora, los asesinos de Dalton no quisieron o no quieren comprender.

“Creo que la Revolución debe tener una política para tratarme, para tratar a las personas que, como yo, no hacemos otra cosa que reflejar, con las más agudas evidencias, las complicaciones del mundo actual”, escribió el poeta salvadoreño en su novela Pobrecito poeta que era yo. Y en Los muchachos de antes, un par de décadas después, Marco Antonio Flores, cínico y desencantado, le responde: “La revolución no tiene que ver con la seriedad sino con los talegazos… gente como nosotros no agarramos la vara, queremos hacer de esta babosada un acto hermoso y ético… y la vaina no es así. Los que están metidos en la mera mata son una bola de corruptos, oportunistas, ambiciosos de poder y hasta criminales algunos, y gente como nosotros se las pelamos. Vos para ellos no sos nadie; un pinche poeta con ínfulas éticas no cuenta en este negocio… ¿No te das cuenta que estamos derrotados de antemano, gane quien gane?”.

Toda una tesis de decepción para explicar que el político profesional no tiene moral, sino intereses, y que en el momento que asume actitudes morales empieza a morir como político. Algo así como que la moral establecida es la visión de los vencedores y no de los pendejos. Una tesis desalentadora con la que, un poco a desgano, tengo que estar en desacuerdo. Y ahora debo repetirme a mí mismo lo que una vez descubrí en un texto de Octavio Paz: la noción ya tradicional del ejercicio político debe empezar a ser modificada por otras visiones del tiempo y de la historia.

Los escritores y los poetas, ajenos por naturaleza al engañoso cobijo de los dogmas, debemos continuar involucrando y abordando estos asuntos en el ejercicio de la literatura; hacer uso del lenguaje como herramienta de cambio; cuestionarlo todo valiéndonos de la palabra y la imaginación. Tal vez, como esperaba Paz, en este nuevo siglo que empieza los políticos aprendan de una vez a leernos y a entendernos. Si no, las muertes de todos esos poetas combatientes se perderán en el futuro. Serán parte de la Muerte, de las muertes que en esta región harta de violencia y de injusticias, a veces pasan desapercibidas, ignoradas, anónimas, desconocidas.

Managua, Nicaragua, 1961. Poeta, periodista, novelista y ensayista. Miembro de Número de la Academia Nicaragüense de la Lengua y Miembro Correspondiente de la Real Academia Española. Primer lugar, Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2009, convocado por el Instituto Nicaragüense de Cultura. Autor de una docena de libros de ensayos, crónicas, novela y poesía, publicados en Nicaragua, España y Costa Rica. Autor de artículos y ensayos publicados en diarios y revistas de Nicaragua, Latinoamérica y España. Ha ejercido por muchos años como docente de Géneros Periodísticos, Prensa Escrita, Crítica Literaria y Escritura Creativa en varias universidades de Nicaragua, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y en la Universidad Centroamericana (UCA).