Máquina Fogwill

11 octubre, 2021

El piso del departamento donde vive Fogwill ha sufrido un accidente. Es, de todos modos, un accidente añejo en el que él no tuvo intervención: una pileta de lona, que se desbordó durante días desde la terraza, y produjo un hoyo profundo en el centro del living. Pero ese, dicho queda, es un accidente añejo en el que Fogwill no tuvo intervención. Él, sin embargo, es responsable de todo lo demás.

–¿Querés un té?

De pie, en la cocina, Fogwill calienta agua para el té en medio de un paisaje como los que dejan las inundaciones cuando las aguas se retiran. En el suelo, en la mesada, sobre la heladera, hay tostadas, servilletas de papel, yerba, fideos secos, ollas, pavas, jarras, restos de comida, saquitos de té, carnets de afiliación a clubes, pomos de crema Vichy vacíos. En el lavatorio, lleno de agua oscura, flotan, o se hunden, tazas, vasos, platos, tenedores. En el living hay ropa, diarios, partituras, zapatillas, un telescopio, binoculares, botellas de Coca-Cola vacías, rollos de cables, rollos de soga, libros, cedés, una estufa eléctrica, una estufa a gas. De una escalera que conecta con el entrepiso cuelgan dos helechos y un racimo de perchas con suéteres, camisas, pantalones, bolsas de tintorería y una computadora, la pantalla y el teclado cubiertos por grumos endurecidos de polvo, tiempo, mocos. Pero Fogwill dice que es chocolate con saliva.

–Mientras escribo, como chocolate, me chupo los dedos, y eso se queda pegado. Antes era peor. Tomaba merca, y la merca se come el cobre.

Y, como todo el mundo sabe, el cobre es un componente fundamental de las computadoras. Y, como casi todo el mundo sabe, la cocaína fue, durante mucho tiempo, un componente fundamental de Fogwill, nacido Rodolfo Enrique en 1941, sociólogo, autor de unos veinte libros –novelas, cuentos, poemas– a los que hay que sumar una antología de cuentos –Cuentos completos, con prólogo de Elvio Gandolfo, Alfaguara, 2009– de reciente aparición, que ha sido saludada como obra maestra y que lo coloca, definitivamente, entre los mejores escritores argentinos. “(…) planteada una buena antología de treinta cuentos argentinos, que incluyera las mejores piezas, compilada por un imparcial juez de cuentos, libre de amiguismos y compromisos, allí, en el primer escalón, Fogwill estaría compartiendo espacio con Borges, con Artl, con Roberto Fontanarrosa”, escribe Elvio Gandolfo en ese prólogo.

–Son veintiún cuentos. Siete son de antología. ¿Quién tiene siete cuentos de antología en este país?

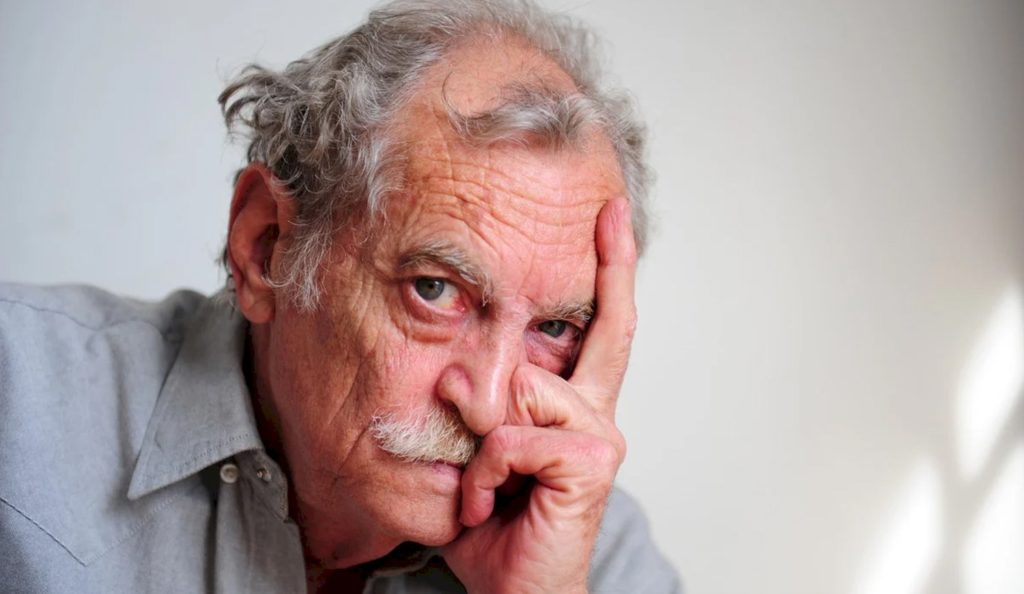

Pantalones cortos, camiseta gris, sandalias –rulos alzados, ojos azules sin gota de piedad–, Fogwill elige un par de tazas de las que flotan en el agua lechosa. Las lava. Dice:

–Nadie.

***

“Se dice que Fogwill está loco, que es insoportable, que más vale tenerlo lejos. En el mejor de los casos, se dice que Rodolfo Enrique Fogwill (1941) es ‘un provocador’. Lo que nadie puede decir es que sea tonto. Por eso se insinúa que es una lástima que Fogwill esté loco, porque en realidad es un tipo inteligente. (…) Es que la de Fogwill es una inteligencia ‘superior’, y por lo tanto un poco inhumana: como si se tratara de la inteligencia de una divinidad o de un alienígena, siempre un poco más allá de la capacidad de comprensión del común de los mortales. (…) Fogwill siempre tiene algo que decir en contra del sentido común (sobre todo, en contra del sentido común progresista)”, escribió Daniel Link en “Seis personajes en busca de autor”, un texto publicado en el diario argentino Página/12.

Durante todos estos años, con una breve interrupción entre 1990 y 1995 en la que dejó de publicar y de dar entrevistas, Fogwill no ha parado de escribir y de aportar aristas a ese personaje público, mezcla de lobo feroz y jubilado violento, en un prontuario que tiene hitos tales como Fogwill contra Piglia, Fogwill contra Beatriz Sarlo, Fogwill contra el crítico de cine Quintín, Fogwill contra Juan Forn, Fogwill contra el Premio Nacional de Literatura (que ganó en 2004), Fogwill contra Alan Pauls. En un artículo de 1983 que publicó la revista Alfonsina, llamado “El aborto es cosa de hombres”, Fogwill escribió: “El embrión y el feto humano es eso: protoplasma humano. Como los bebés y los abuelitos, carecen de medios para autoabastecerse. Como los paralíticos, no pueden moverse. Como los inmigrantes clandestinos de Bolivia y de Chile, carecen de identidad para las leyes nacionales. Pero son humanos”.

Fogwill. La máquina de aterrar.

***

–Tirí-rirí. Tirí-riiirí.

Fogwill arroja al piso un poco de yerba que acaba de derramarse en la mesada, aparta trozos de pan, vasos usados, y apoya, en ese espacio libre, dos tazas limpias mientras tararea en tono quirúrgico, azul, indiferente.

–Estudié canto tres años. Cantaba muy bien yo. Pero la cocaína me cagó el oído. La cocaína te hace pensar que estás haciendo bien lo que estás haciendo mal, en la vida como en el canto.

En la mesada hay, también, una canasta repleta de frascos que se parecen a los inhaladores que usan los asmáticos.

–Son mis drogas. Tengo enfisema pulmonar. Hay momentos en que tengo broncoespasmos. Tengo las arterias de las piernas hechas mierda. Me tendría que hacer una operación en la arteria ilíaca izquierda, pero no la voy a hacer porque es una operación delicada y si sale mal te cortan las dos piernas en el momento. Estoy en el final, loca. Una gripe me manda al foso.

Junto a la canasta con medicamentos hay recipientes altos, de vidrio, llenos de cereales y pasas de uva.

–Acá podés observar generaciones diferentes de granola. Eso es sésamo, coco y pasas. Le falta agregarle otra generación de nuez, almendra. A medida que estoy al pedo, voy echando. La granola más cara que yo puedo hacer tiene un precio de sesenta pesos el kilo. Y la granola que venden cuesta diez pesos los cien gramos. ¿Querés té verde o té rojo?

Fogwill. El hombre que fabrica su propia granola.

***

Es septiembre, quizás octubre de 2008, y Fogwill fuma en la vereda, frente a la puerta de un restaurante del barrio de Almagro, en Buenos Aires. Dice que tiene una novia, joven, pero que las mujeres terminan por dejarlo.

–Se aburren. Tengo sesenta y siete pirulos. No salgo los viernes, no salgo los sábados, no salgo los jueves, no voy a bailar, no tolero casi los restoranes. Extraño mi comida.

–¿Te han dejado más veces a vos que vos a ellas?

–Últimamente, creo que sí.

***

Vierte agua en las tazas, camina hacia el living, se sienta en una butaca, señala:

–Ese es tu sofá.

El sofá está cubierto de papeles, libros, un objeto de lana –una bufanda, un suéter: no se sabe–, partituras, fotos, diarios.

–No sabés lo que es una casa cuando hay chicos. Es un kilombo.

Pilar y José, sus hijos de once y trece años, viven entre esta casa y la de su madre. Fogwill es, además, padre de Andrés –publicista–, Vera –actriz–, y Francisco, músico.

–Me gustan los chicos. Para mí son la continuidad del amor por una mujer. No ocuparme de ellos es imposible. Francisco es hijo de una novia que yo tenía. Ella durmió la semana siguiente al parto en mi casa, para que yo le enseñara todo lo del bebé.

“Pensar al sol, navegar y generar hijos y servirlos son las actividades que mejor me sientan: confío en seguir repitiéndolas”, escribió en la Introducción a su novela Cantos de marineros en La Pampa, (Mondadori, Barcelona, 1998).

–Pilar y José duermen arriba, conmigo. Yo siempre fui partidario de dormir con mis hijos. Yo quería un sistema, que la madre se negó a tener, que era dormir todos juntos y tener una pieza para coger. Por eso hay que tener plata.

–¿Para coger?

–No. Para no preocuparse por la guita. No me gusta cuando no tengo guita. Me siento revelado en mi verdad, y no quiero.

–¿Y cuál es tu verdad?

–Mi verdad, mi verdad. No es la falta de guita mi verdad. Es no ser un verdadero hombre. Ahora me dieron un adelanto por un libro y me gasté toda la guita. Yo pago las expensas de acá, la de la casa de los chicos, luz, gas, teléfono, las cuotas de los clubes. Y listo. No tengo más plata.

–¿Alguna vez pudiste ahorrar?

–No. Un día tenía un canuto de dos mil setecientos dólares y me hicieron un secuestro virtual. Me dijeron que tenían secuestrada a la madre de mis hijos y me pidieron cien mil pesos. Le dije “Mire, yo lo que tengo son dos mil setecientos dólares”. Me dijeron que estaba bien. Me dieron las instrucciones y tiré los dos mil setecientos dólares que tuve tres meses encanutados.

–¿Entonces?

–Entonces: no hay que ahorrar.

Fogwill hace natación –una hora por día– y gimnasia. Su rutina incluye, además, leer, atender a sus hijos, cocinar, hacer las compras. El resto del tiempo lo dedica a escribir: cuarenta –o cuarenta y cinco– minutos por día.

***

En marzo de 2009, en la ciudad de Montevideo, dos personas conversan. Una de ellas es un escritor, que se pregunta:

“–¿Fogwill es hijo único? ¿Sabés si nació en Buenos Aires? ¿Qué hacían los padres? ¿Eran argentinos? ¿Él sigue navegando? ¿Tiene cuatro hijos o cinco?

El escritor es amigo de Fogwill desde hace tiempo.

–Diez, quince años. A lo mejor, más”.

Y, sin embargo, no sabe, de Fogwill, nada.

***

Rodolfo Enrique Fogwill nació en 1941 en Bernal, suburbio tranquilo de la ciudad de Buenos Aires, único hijo de Samuel Enrique –dueño de una empresa agrícola ganadera– y Beatriz Catalina.

–Mi viejo se iba a las cinco de la mañana al matadero y se quedaba en la oficina hasta las diez de la noche. Mi madre era rubia y fumaba y conducía, tres cosas muy peligrosas en esa época. Era muy parecido a ser una puta. Se llevaban como todos los matrimonios, como la mierda. Pero no se pegaban. Yo era problemático. Muy autónomo. Hinché las bolas, hasta que me permitieron entrar al colegio a los cuatro años. A los trece tenía moto. En el ’55 tenía auto, carnet de conducir.

A los seis hacía dos años que leía, y tenía nueve cuando su tía, hermana de su madre, le regaló un revólver.

–Lo trajo sin balas, pero yo iba a la armería y compraba balas. Armaba fardos de diarios y tiraba ahí. Conseguía cosas que no conseguía nadie. Me acostaba con mi novia en mi casa. Eso en mi pueblo era inusitado.

La infancia y la primera juventud estuvieron marcadas por esa precocidad sin freno, y por problemas motrices de los que la ingravidez del agua lo salvó.

–Para alguien con problemas motrices, como yo, la desgravitación que produce el agua es la solución de la vida. Yo nadaba mucho, cuatro kilómetros en río abierto. Iba a un club náutico, y en ese club había una pileta y había botes. Los pibes dábamos un pequeño examen, y teníamos derecho a irnos a la mierda en bote. Cuando agoté mi carrera de botes de remero, empecé con los barcos a vela.

Tuvo su primer velero en 1956. El mismo año, su primera máquina de escribir. Un año más tarde, a los 16, ingresó a la Facultad de Medicina.

–Me interesaba como curiosidad científica. Pero curar gente no me interesaba. Estudié hasta tercer año, hasta los 19.

A los 21 montó casa propia con una mujer a la que conoció en una manifestación contra la invasión estadounidense a República Dominicana.

–Ella era la encargada de llevar las bombas molotov. Y me gustó la francesita de las molotov.

De Medicina pasó a Filosofía y Letras y de allí a Sociología. Lo demás es mito o es historia: se recibió de sociólogo a los 23, hizo una carrera rampante como investigador de mercado y experto en marketing y publicidad, y dejó un tendal de slogans que todavía perduran, como “el sabor del encuentro”, o eso dicen.

–En los ’70 armé una empresa mía, Facta, mercados y comunicaciones. Nadie sabía qué era “mercados y comunicaciones”. Todo el mundo llamaba para ver si yo vendía líneas de teléfono. En esa época no tomaba cocaína. Fumaba marihuana y me patinaba la guita en ropa y boludeces. Nunca me compré un Mercedes, pero rompía un Citroën por año. No era troskista pero me gustaban los troskos. Cuando el ERP (n. de la r: Ejército Revolucionario del Pueblo, el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores) empezó con los secuestros, a mí se me hizo un problema lógico. Yo estaba relacionado, por mi trabajo, con todos los tipos más secuestrables de la Argentina. Al margen de eso decidí que yo estaba a favor de la eliminación de gente, pero la idea de cambiar un ser humano por plata, por una pequeña reivindicación política, me parecía peligrosísimo.

Entonces se declaró, ante sus amigos del ERP, como “un marxista que era constitutiva y biológicamente liberal que no podía suscribir a ciertos métodos como la bomba indiscriminada o cualquier forma de secuestro de personas”. En 1979 estaba divorciado, tenía mucho dinero, había publicado un libro de poemas –El efecto de realidad– en una editorial propia –Tierra Baldía– creada para difundir, sobre todo, la obra de otros –Osvaldo y Leónidas Lamborghini y Néstor Perlongher–, y se presentó al concurso de cuentos Coca-Cola. Lo ganó. Pero cuando la empresa quiso firmar un contrato de publicación él dijo que, si querían publicar, tenían que pagarle aparte, de modo que lo editó por su cuenta bajo el título Mis muertos punk. Poco después de todo lo que había hecho –slogans, películas publicitarias, estudios de mercado– no quedaba mucho más que eso: ese libro.

–Muchos grupos militares operaban sobre las agencias y querían que yo me asociara con ellos. Cada vez que salía una película mía en televisión, la prohibían. En 1981, hice una publicidad de cigarrillos. Una mina que estaba en una fiesta se va con un tipo a ver el amanecer, y en un paneo se ve que la mina tiene alianza. Fue prohibida porque la mujer era casada y no estaba con su marido. Decían que yo usaba los dólares de la inversión publicitaria para presionar sobre los canales para que pasaran mensajes cifrados de la guerrilla. Y me cerraron las cuentas en los bancos, me procesaron y me metieron preso. Seis meses, acusado de estafa y subversión económica. Produje mucho en la cárcel. En la cabeza. Recuperé memoria que había perdido.

–No te desesperaste.

–No.

–Y no escribiste.

–No. Te voy a mostrar por qué no.

Se levanta y regresa con una carpeta de páginas manuscritas

–Son todos sueños míos, que anoté en 1971 ¿Acá qué dice? No sé. “¿Por qué se produce el degradé?” Eso. Lo leo y de golpe hay una palabra clave que me permite reconstruir el sueño. Pero ya ves por qué no escribía.

En las hojas no hay letras ni palabras sino algo ilegible, algo licuado, algo que no parece escrito por una mano humana.

***

“Vera entrando a mi cuarto, diciéndome que estaba ‘dada vuelta’ y desnudándose. Vera saliendo de mi cuarto, y la sombra de Vera contra el blindex empañando la ducha, y la voz de ella subiendo junto a una nube de vapor para decir que el domingo siguiente se iría a Europa con Agustín Bullrich. Vera esperando los llamados de algún hombre, en mi casa. Vera fumando, adelgazando. Dejándose crecer el pelo. Depilándose las piernas con cera negra. Vera de frente y de perfil. Inclinada sobre la bandeja del grabador. Inclinada sobre algo que hervía en mi hornalla. Vera en el living, y su cabeza entre las piernas, y ella tratando de rodear todo su cuerpo con los brazos larguísimos. Vera cerrando un ojo. Vera despertando y volviéndose a dormir, y despertando al rato para calcular la hora por la sombra de una rama que cruzaba el balcón y volviendo a dormir. Vera sin dormir, caminando con pasos kilométricos por la vereda de Paraguay. Vera bajándose de un taxi, saludando. Vera llamándome, esperándome, yéndose. Ya ahora estaba muerta”. En los primeros ’80 Fogwill escribió “Help a él”, la historia de un hombre que evoca a una antigua amante que acaba de morir. El título es un anagrama de “El Aleph”, de Jorge Luis Borges; el relato está cargado de una sexualidad densa, sádica; y la amante muerta lleva, por nombre, Vera. El nombre de la hija de Fogwill.

–Bueno. La escena en la que le digo “Cogeme, Vera”, es peor. Pero era el único nombre femenino que me daba como anagrama de Beatriz Viterbo. Vera Ortiz Beti. Hola. Hola. Hola.

Durante los últimos tres o cuatro minutos, sin perder el hilo de la conversación, Fogwill ha estado mirando de reojo una tarjeta, marcando un número en su teléfono celular, diciendo “Hola, hola, hola”, colgando con expresión de disgusto.

–Último intento. Cada vez que llamo son dos mangos. Quiero ver si logro sacar mi auto del taller hoy. Hola. Hola. Hoooola.

Alguien atiende.

–Hola, sí, estoy llamando hace rato. No me cuelguen, eh.

Pausa larga. Fogwill no ha dicho “habla Fogwill”, ni “buenas tardes”, ni una frase que eche luz sobre el motivo de su llamado.

–¿Qué tarjeta?

Pausa larga.

–No sé. Bueno, quiero saber algo. Mañana, ¿hasta qué hora van a estar abiertos?

Silencio.

–Ah, perfecto. Por el Clio verde que estaban haciéndole el freno. ¿Estará listo hoy o tendré que ir mañana a la mañana?

Silencio.

–Bueno, listo. Graciassss.

Cuelga. Parece satisfecho. Le da una última mirada a la tarjeta, la guarda, deja el teléfono a un lado.

–Listo.

–¿Lo lograste?

–No. Logré saber que mañana trabajan hasta mediodía.

***

En los ascensores, en la calle, desde los taxis, Fogwill mira a hombres y mujeres con la lascivia de un coleccionista, como si fueran, todos, ejemplares de catálogo. “Con frecuencia –escribe en la Introducción a su novela Cantos de marineros en La Pampa– imagino que soy una mujer, pero estas fantasías pronto se evaporan o recaen en una vulgar escena de lesbianismo sádico y desazón”.

Cuando se va, cuando regresa, cuando dice “hola”, Fogwill saluda con un gesto manso, desusado: un beso en la frente.

***

Al salir de la cárcel, en 1981, no tenía nada, ni casa ni oficina ni trabajo, y fue a vivir a casa de su madre. Poco después le ofrecieron ser director general de la agencia de publicidad del hijo del general Roberto Viola, presidente de facto en aquel tiempo. Y él aceptó.

–¿Y mi trabajo sabés dónde se verificaba? En el piso que había sido mi oficina de publicidad. Callao y Santa Fe. Y me tocó la oficina con la alfombra que yo había puesto.

Trabajaba aún en esa agencia cuando, durante abril de 1982, su madre, que miraba la televisión –la guerra de Malvinas apenas comenzada– le dijo: “¡Nene, hundimos un barco!”. Y entonces él, que no sabía nada de la guerra, se encerró en su cuarto y escribió aquello de “que no era así, le pareció. No amarilla, como crema; más pegajosa que la crema. Pegajosa, pastosa. Se pega por la ropa, cruza la boca de los gabanes, pasa los borceguíes, pringa las medias. Entre los dedos, fría, se la siente después”, que fue el principio de Los pichiciegos, la novela sobre la guerra de Malvinas –una veintena de soldados argentinos que sobreviven sin pelear, ocultos en una trinchera subterránea– que escribió en tres días y corrigió en cinco más, subido a la tracción de varios gramos –doce, dice– de cocaína. Hoy, Los pichiciegos, cuya última reedición –lleva cinco– se hizo en 2006 en la editorial argentina Interzona, es considerada una de las grandes, grandes, grandes novelas argentinas, y se le adjudica un carácter extraño: anticipatorio. Al escribirla, Fogwill no sólo no sabía nada de la guerra, ni de los códigos internos de las tropas, sino que no tenía cómo saber que la Argentina terminaría por rendirse ante Inglaterra.

–Inducción pura. Cualquier tipo inteligente lo puede ver. El otro día encontré una novela mía inédita. Pero es impublicable. Sobre los countries. Escrita en el ochenta. Pronosticaba la Argentina de los countries y de la gourmandise. Pronosticaba esta mierda. Se llama Nuestro modo de vida. A mi hijo le impresionó porque en el último párrafo decía: “Este año se empezaron a poner de moda los jeeps”. Los cuatro por cuatro. Y en ese momento en la Argentina nadie tenía jeeps. Mi hijo la leyó justo cuando se acababa de comprar su Suzuki Vitara y quedó impresionado.

Suspira, estira los brazos, se quita la camiseta, se mira los pies.

–Antes estaban muy mal mis pies. Con la cocaína se me destrozaron. Se me formaron como garras. De estar sentado. Lo único que hacés es tomar cocaína. No movés los pies. Voy a mear. Me ponés nervioso, vos. Me hacés ir a mear.

Desde el baño, la puerta semiabierta, llega el fragor del líquido en el líquido.

–Tirí –canta Fogwill. Tirirí.

***

La obra de Fogwill incluye los relatos de “Música japonesa” (1982), “Ejércitos imaginarios” (1982), “Pájaros de la cabeza” (1985), “Muchacha punk” (Planeta, 1992), “Restos diurnos” (1997); las novelas Los pichiciegos (1983), La buena nueva (1990), Una pálida historia de amor (1991), Cantos de marineros en La Pampa (1998), Vivir afuera (1998), La experiencia sensible (2001), En otro orden de cosas (2002), Urbana (2003), Runa (2003), Un guión para Artkino (2009); los poemas de Partes del todo (1990), Lo dado (2001), Canción de Paz (2003), Últimos movimientos (2004); y la recopilación de artículos Los diarios de la guerra (2008). Pero para decir cómo y por qué empezó a escribir hay distintas explicaciones: que es más fácil escribir que evitar la sensación de sinsentido de no hacerlo, que tuvo mucho que ver uno de sus analistas, que ayudó el hecho de que, en 1975, se volvieran accesibles las máquinas de escribir IBM a bochita que le permitieron retroceder y borrar y, también, el hecho de que, en 1978, aparecieran las máquinas de escribir eléctricas portátiles, que le permitieron ganar velocidad. Fue con una de esas máquinas de escribir eléctricas portátiles que una noche se subió a su barco –el último de todos los que tuvo se lo llevó aquel juicio por estafa de 1981– y tecleó, de una sentada, “Muchacha Punk”.

–El casco de un barco es una cámara de amplificación. A doscientos metros nadie dormía con el tecleo, y nadie sabía que era yo el hijo de puta.

“En diciembre de 1978 hice el amor con una muchacha punk. Decir ‘hice el amor’ es un decir, porque el amor ya estaba hecho antes de mi llegada a Londres y aquello que ella y yo hicimos, ese montón de cosas que ‘hicimos’ ella y yo, no eran el amor y ni siquiera –me atrevería hoy a demostrarlo–, eran un amor: eran eso y sólo eso eran. Lo que interesa en esta historia es que la muchacha punk y yo nos ‘acostamos juntos’. Otro decir, porque todo habría sido igual si no hubiésemos renunciado a nuestra posición bípeda, –integrando eso (¿el amor?) al hábitat de los sueños: la horizontal, la oscuridad del cuarto, la oscuridad del interior de nuestros cuerpos; eso.”, escribió Fogwill aquella noche de insomnio propio, ajeno.

***

Una noche de invierno de 2008, después de presentar el libro de un amigo en una librería de Palermo, Fogwill dice:

–Loca, ¿me acompañás hasta la casa de mis hijos? Se van de campamento y necesito darles unas cosas para que se lleven.

Usa una campera roja, pantalones grises, zapatillas, una bolsa de nylon en la que parece acarrear algo preciado. Detiene un taxi, sube, indica una dirección. Cuando el taxi se detiene, Fogwill le pide que espere. Después baja, toca timbre, y aparecen José y Pilar, sus hijos chicos. Fogwill los besa, abre la bolsa, les muestra el contenido: tabletas de chocolate, enormes, muchas. Los chicos toman la bolsa, dicen algo, cierran la puerta. Sin brusquedad, sin despedirse.

***

Fogwill levanta un brazo, lo flexiona, abre la boca como si bostezara, con cierto abatimiento, cierta perplejidad. Toma mate en un vasito de plástico azul.

–Cuando era chico tuve un problema metabólico. No calcificaba bien. Eso demoró mucho mi maduración nerviosa. Ya de grande, un médico me hizo una serie de pruebas de equilibrio, de simetría visual. El resultado fue que mi cerebro era como el de un epiléptico. Nunca tuve epilepsia pero tuve cosas típicas de epiléptico: ataques de agresividad, cambios absolutos de carácter, no medir las consecuencias de mis actos.

–O sea que todo lo que la gente cree que es Fogwill, no es otra cosa que un síntoma epiléptico.

–Jum.

“Tengo una deuda con Fogwill, escribió el crítico Quintín en el blog La lectora provisoria. “(…) Hace unos diez años leí Vivir afuera y no me gustó y leí una entrevista que le hizo Daniel Link en ‘Radar Libros’, donde F. hablaba bien del Papa y L. lo llamaba genio justamente por eso y me gustó menos. Así fue que publiqué una nota enojada en El Amante, Fogwill se cabreó, me contestó en Página/12 (…). La hostilidad se mantuvo durante un largo tiempo. Hasta que, de pronto, F. tuvo un par de gestos amables hacia mi persona. Primero, me invitó a un coloquio, seminario, congreso, jornadas o no sé qué de críticos que organizó el año pasado en Buenos Aires. Pero hubo un detalle. Nos consiguió alojamiento, viáticos y hasta se preocupó de que la heladera estuviera llena a nuestra llegada. Después hizo algo aun más insólito. Me invitó a presentar Los libros de la guerra, la jugosa recopilación de sus ensayos, distinción que compartí con Horacio González y en la que hice un papel por demás deslucido. (…) Si bien tengo una idea de qué clase de personaje es Fogwill (imposible no tenerla, dado su tendencia al histrionismo, imposible no pensar también que comparto con él cierta facilidad para hacerme odiar gratuitamente), y cuáles son sus ideas políticas (hasta ahí), no he leído su poesía y, aun dentro de la prosa, no sé al día de hoy qué clase de escritor es. La experiencia sensible (el resto lo leí hace mucho) me enseñó que es capaz de una gran precisión al narrar y no conozco a un escritor argentino que lo supere a la hora de describir la intimidad (el sexo, pero no solamente)”. La presentación de Los libros de la guerra se hizo en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) en marzo de 2008, y no fue la pelea de perros que se esperaba, sino un evento apacible en el que ambos presentadores, supuestos enemigos del presentado, no se deshicieron en elogios, pero casi.

Fogwill se levanta de su butaca, mira alrededor, buscando un cigarrillo. Ya no tiene barco propio, y casi no navega (“Se me puede reventar un aneurisma y no puedo regalarle a un tipo un muerto en un barco”). Vive de sus ingresos por los libros, del Premio Nacional de Literatura, y de su trabajo como asesor de marketing para una empresa argentina de golosinas con sede en Chile.

–¿Vamos a buscar a mi hijita a su clase de flauta? Me voy a cambiar.

Sube al entrepiso. Se cambia mientras dice que Pilar es muy buena con la flauta, y que José es especialista en un paso de baile.

–No sé qué paso de mierda, pero él lo hace perfecto. Es flogger, pero disimula. En el club igual lo captan.

Regresa con pantalones cortos, camiseta rojo sangre, zapatillas, auriculares.

–Tirí, tirírí…Ah, quería buscar un mail de mi agente alemán, antes de salir.

Se sienta frente a la computadora en un asiento ergonómico, una suerte de tabla sin respaldo que lo obliga a permanecer erguido.

–Alargue su pene, viaje a Buzios, alargue su pene… ¿Dónde está?

–¿Es cómodo escribir sentado ahí?

–Sí. Nunca escribo más de cuarenta minutos. No hay guita que pague la producción de un libro. Una novelita, tipo La experiencia sensible, me lleva ocho meses. Si me encierro a laburar ocho meses, nadie me va a pagar veinte mil dólares, salvo que sea una obra maestra. Y no voy a hacer una obra maestra. Ni quiero.

La flecha del mouse sube y baja por la pantalla brumosa de chocolate, saliva, polvo.

–Ya las hice.

Nota: Fogwill falleció el 21 de agosto de 2010.

Publicado bajo el título “Pensar al sol” en el suplemento “Cultura” del diario El país, de Uruguay, el 2 de octubre de 2009, y en la revista El Malpensante, de Colombia, en noviembre de 2009.

Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina, 1967.

Es periodista. Su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y España: La Nación y Rolling Stone, de Argentina; El País, de España; Gatopardo, de México, y El Mercurio, de Chile, entre otros. Es editora para América Latina de la revista mexicana Gatopardo. En 2010, su texto «El rastro en los huesos», publicado en El País Semanal y Gatopardo, recibió el premio CEMEX-FNPI. Publicó los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños y Una historia sencilla, entre otros.