Mi encuentro con Ana Ilce Gómez

1 febrero, 2023

…de la pobreza del mundo dijo

Blanca Castellón

tener honda y supurante cicatriz

Que no la grabara ni le tomara fotos, me advirtió Ana Ilce Gómez cuando al fin me dijo que sí, que me esperaba el viernes a las tres y media en su casa.

— De acuerdo, te lo prometo —le dije— serán unos veinte minutos, de acuerdo, adiós, muchas gracias.

Apagué el teléfono contenta por haber confirmado la cita que tanto me había costado. Necesitaba compartir mi triunfo con alguien. Se lo conté a los gatos adormilados, que ni me contestaron. Llamé a Michelle, pero no respondió el teléfono. Salí de mi austero estudio y busqué a la Súper Girl, que andaba por ahí, en la sala de mi casa a la zaga de Flavio, mi nieto de tres años autonombrado en esos meses Batman y que ha bautizado a Carla, quien lo cuida, con el nombre de la supe heroína y novia de alguno de los superhéroes de aquellos cómics clásicos de mi niñez y que ahora, como todo lo clásico, vuelven a estar de moda.

No era para menos. Me reuniría con Ana Ilce Gómez, “la poeta en silencio”, ya convertida en clásica. Guardando las distancias, siempre la había asociado con la enigmática Greta Garbo, otra clásica que según mi madre, se había retirado del cine temprano y vivió encerrada hasta su muerte, igual que Ana Ilce, habitante del misterio en la humildad de su claustro.

Tenía un año de haber decidido buscarla. Al preguntar por ella a sus escasos amigos, estos me bajaban las llantas, pues me advertían que sería difícil, que vivía encerrada, que no le gustaba salir y menos hablar. Pero ese viernes cuando me senté frente a ella, los veinte minutos prometidos se convirtieron —con su complacencia— en una hora y pico, porque en algún momento la poeta se animó y le salieron las ganas de hablar, no tanto de responder preguntas, sino de platicar de asuntos concretos de su vida cotidiana.

Al principio no le hice una sola pregunta, aun cuando solté la lengua por la confianza que me inspiró. Fue como si estuviera frente a mi vecina, la de la esquina, a la que veo a la muerte de un obispo, pero cuando nos encontramos por casualidad platicamos como si nos hubiésemos visto el día anterior. Así hablamos la poeta y yo, sin ansiedad y sin formalidad, con ese tono cotidiano, trivial y casi íntimo que, a mi edad y a la suya, suele instalarse entre las mujeres cuando se sientan a conversar sin máscaras y sin cautela, a contarnos lo que nos da la gana, lo que sentimos, lo que pensamos.

Y en este caso así fue, a pesar de que la poeta no me conocía mucho, que yo también soy algo reservada y de que no éramos contemporáneas, y sobre todo, a pesar de que ante su obra me reconozco párvula.

No hubo pausas, no se instaló la mudez ni un segundo, no la intimidé ni me intimidó. Aquí no diré todo lo que conversamos sentadas —con las piernas cruzadas las dos— en sendas mecedoras en la sala de su casa con esa confianza que surge fácil entre dos mujeres que ya perdieron el miedo y los recatos.

Nada especial pasó, nada que ver con Greta Garbo, ningún misterio asomó en su semblante, salvo el del propio tiempo, que parece rayarnos la cara cuando a estas edades miramos una imagen de nuestra juventud. Me refiero al retrato de su rostro dibujado al carboncillo que le hicieron hace cuarenta años y que ahí estaba, guindado en la pared y que me contagió de su propia nostalgia, la que imagino se le sienta a la poeta a un lado de su cama en sus noches solitarias. Sin embargo, esa tarde noté que miraba ese retrato con ojos agradecidos y hasta con una leve vanidad por la exótica belleza de princesa indígena que muestra.

A la poeta me la había encontrado diez años antes, en una ocasión que fui a Granada con tres de mis amigas. Estaba sentada solita en una silla cualquiera en la entrada de la Casa de los Tres Mundos. Era domingo por la mañana. Iba vestida con sencillez, labios apenas pintados. Igual que nosotras, ella también buscaba el programa del Festival Internacional de Poesía de Granada, que comenzaría ese mismo domingo. La vimos como quien ve a una estrella de cine, la saludamos con escándalo y mucho bombo, la rodeamos, le pedimos autógrafos, la abrazamos, ella solamente nos sonrió intimidada, pero nos aceptó una foto con todas juntas.

Esa vez tampoco se le escuchó la voz en el festival, aunque a finales de noviembre de ese mismo año, con el programa El Autor y su Obra del Festival Internacional de Poesía de Granada, se le rindió homenaje en Managua y pudimos al fin escucharla:

No soy mujer de multitudes

ni inevitable en sus círculos de amigos

Mis amigos son pocos, pero muchos

vivo el drama de todos y me desnudo el alma

cuando toca

Amo el vino callado

la palabra tranquila

Extraño de veras los poemas que no escribí

Así transcurre mi existencia en abandonos aparentes

pero la vida me cuenta sus secretos.

A inicios de los años 80 había llegado a mis manos la primera edición, ya amarillenta, de uno de sus libros, Las ceremonias del silencio, publicado por la extinta editorial El Pez y la Serpiente. Más tarde, la también inexistente editorial Vanguardia publicaría este mismo poemario. Después, en 2005, había conseguido su otro libro, Poemas de lo humano cotidiano, publicado en 2004 por la editorial de la Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE). Ambos poemarios los perdí en una de tantas idas y venidas de mi vida: cambio de país, de casa o de marido, sucesos que siempre han terminado por menguar mis escuálidas bibliotecas.

No hace mucho los busqué en las librerías de Managua y en algunas ventas de libros usados. No encontré nada, ni siquiera aparece su nombre en los catálogos por autor y por título que tienen las librerías en Excel. Cuando busqué sus libros por primera vez, el vendedor no tardó ni un segundo en responderme:

— No, no la tenemos, sólo el de Ana Frank y el de Ana Bolena de Robin Maxwell —me dijo con la convicción irrebatible de un experto librero y no insistí más.

— No está —respondió la joven vendedora de otra librería, quien ni siquiera supo escribir su nombre: Ana Ilze, tecleaba en la computadora—y aunque la corregí con esperanza, no la encontró.

— ¿De qué país es ella? —me preguntó, cuando agotamos la búsqueda por su nombre o por títulos.

— De aquí —le contesté parca y decepcionada.

— Es que esos libros deben ser viejísimo, imagínese que esa editorial Vanguardia es la primera vez que la oigo nombrar.

Con pocas expectativas la seguimos buscando en las estanterías de autores nicaragüenses. Nada. No me di por vencida y recurrí a la última de mis esperanzas: el Centro Nicaragüense de Escritores (CNE).

— No, no la tenemos —me dijo la joven que me atendió— sólo la revista El Hilo Azul, que está dedicada a ella.

— Gracias, ya la tengo, muy amable, adiós —le dije y me subí al carro derrotada.

Así, en estos años me he resignado a leerla en Internet: Wikipedia, la página de ANIDE y la del CNE, periódicos que la mencionan, varios blogs, artículos en PDF sobre su poesía con análisis de una gran cantidad de críticos y escritores relevantes de Nicaragua y del mundo.

Además, la revista El Hilo Azul no.14 dedicada por entero a ella, donde aparece una larga y cálida entrevista que le hicieron Sergio Ramírez y Ulises Juárez Polanco en esa misma sala donde me permitió escucharla:

La que escribe no soy yo, sino la otra

Esa que viene del pasado

asediada y urdida

por sus fieles demonios

y sus lívidos ángeles

No soy yo sino ella la que canta

la que elige el azar y la clarividencia

ella la que dicta las palabras.

Cuando decidí buscarla para conseguir sus libros, quise indagar su número de teléfono celular. Nadie lo tenía a mano. Otros ni me devolvieron la llamada, aunque me habían prometido buscarlo, y los más generosos me remitieron a otras personas.

Tuve la percepción de que Ana Ilce no estaba registrada en los contactos personales de nadie, con la excepción del directorio del CNE, donde tenían registrado el teléfono convencional de su casa. Así fue que llamé a ese número el martes temprano, varias veces y no hubo respuesta. Llamé el miércoles y a la tercera llamada me respondió su hijo Marco Antonio. Le expliqué por qué y para qué quería verla. Que la llamara al mediodía porque no estaba, me dijo.

Llamé al mediodía, tres veces seguidas y nadie respondió. Volví a llamar a las tres de la tarde; el teléfono repicaba una y otra vez hasta que respondió al fin una voz, la de su sobrino Jaime, a quien volví a explicarle todo.

— Espere un momento, le voy a preguntar.

— Sí, por supuesto que la espero —y cruzando los dedos esperé.

Silencio total. No sé cuánto tiempo pasé con el celular pegado a la oreja, a tal punto que pensé que me habían dejado guindada. Pasó una eternidad y al fin la voz de Ana Ilce:

— ¿Quién habla? ¿Qué desea?

Yo con mi bla bla le explico todo de forma clara y breve.

— Es que yo no tengo libros míos, lo lamento, y no doy entrevistas —me dijo sin mucha convicción.

Entonces comenzó mi lucha hasta vencerla:

— ¡Es que yo no soy periodista, soy una de tus admiradoras!

— Es que no hablo casi con nadie.

— ¡No importa lo de los libros, pero quiero verte!

— Es que no me gusta hablar de mí misma.

— Tu poesía no debe quedar en el olvido.

— Es que yo no sirvo para esas cosas.

— ¡Es que sos la más importante en la poesía feminista en Nicaragua!

— No, no, no, es que casi no tengo tiempo.

— ¡Sí, sí, sí! Por favor, unos minutos, Ana Ilce, búscate el tiempo, el día que querrás, a la hora que querrás y donde querrás.

— Bueno pues, pero no me grabes ni me tomes fotos, sólo un ratito.

— Te lo prometo, sin fotos, sin grabarte, sólo un ratito, veinte minutos, gracias.

— Anota la dirección…

— ¡Ah, sí, gracias!

Después de dar mil vueltas en mi carro debido a mi desorientación, encontré su casa en el barrio Monimbó.

— Puede esperarla aquí —me dijo su sobrino Jaime, quien me abrió la puerta y me condujo a una salita con pinturas religiosas del padre de la poeta, el pintor Sofonías Gómez Torres.

En las paredes había también fotos de su madre, Ana María Ortega y de sus hermanas, incluida Alba, fallecida en septiembre del año anterior. Me detuve en el retrato que le hizo la pintora estadounidense Constance Peck Beaty con motivo de la publicación del primer libro de Ana Ilce en 1975.

— ¿Puedo tomar fotos de los retratos y pinturas? —pregunté a Jaime.

— Claro que sí —respondió muy amable y salió de la sala.

Aproveché el momento para disparar a las paredes con la cámara de mi teléfono. Su retrato salía mal en la foto por la luz que se reflejaba desde una ventana, así que lo descolgué de la pared sigilosamente, lo coloqué con cuidado sobre una silla donde no le diera el reflejo y le tomé varias fotos.

En el último clic entró al fin la poeta, tras unos ocho minutos de espera. Me agarró con la masa en la mano, pensé, y apenada como una raterita, puse el cuadro en su respectivo clavo.

— Lo siento, le pedí permiso a Jaime.

— No te preocupes —contestó tranquilamente—, debo limpiar esas telarañas que se esconden detrás de los cuadros —me dijo mirando las paredes con un aire relajado y doméstico.

Respiré aliviada. Me invitó a sentarme, me senté y se sentó. Sonreía tímida. A sus pies se echó un perro tipo retriver de pelaje amarillo y de nombre Remo, que durmió todo el tiempo.

Mis sentimientos en ese momento eran similares a los que, seguramente, sentiría mi nieto Flavio si Batman o Superman se le aparecieran alguna vez en persona con sus vistosas capas y sus poderosas botas.

Ana Ilce no llevaba esa indumentaria estrambótica ni antifaces con orejitas, sólo su sobrio atuendo de mujer adulta, falda negra pero alegrada con las flores verdes de la blusa, su pelo corto y todavía negro, con algunas canas en las sienes, un reloj de pulsera en la muñeca izquierda y anteojos en su cara serena, que me aquietó la emoción.

— ¿Por qué tan callada, poeta? —le pregunté tras los primeros quince minutos de escucharla hablándome sobre el retrato juvenil y las otras fotografías y pinturas en las paredes.

Me había prometido no agredirla con una descarga de preguntas de cajón, pero en un descuido, cuando espontáneamente ella recordaba el Concurso Nacional de Poesía Escrita por Mujeres “Mariana Sansón Argüello”: que ella ganó en el 2004, se las planteé todas y quedaron agrupadas, como frutitas dulces que en un solo plato le hubiera puesto sobre la mesa para que las tomara al gusto.

— Me refiero a tu silencio público, es como si te hubieras retirado de la poesía sin decir adiós, sin hacer ruido, como caminando hacia atrás con zapatos de enfermera. Me imagino que has estado escribiendo todo este tiempo. Vos lograste en esos años una poesía de gran calidad y consistencia; tus poemas fueron traducidos al inglés por editoriales británicas. Supe, por Daisy Zamora, que tu poesía anduvo en pancartas, junto a otras, en autobuses de ciudades estadounidenses. He buscado tus libros y no puedo creer que no estén en ninguna librería. Me he preguntado quiénes te habrán influido. Mucha gente que te admira pregunta por vos y a la gente que no te ha leído seguramente le encantaría conocer tu obra…

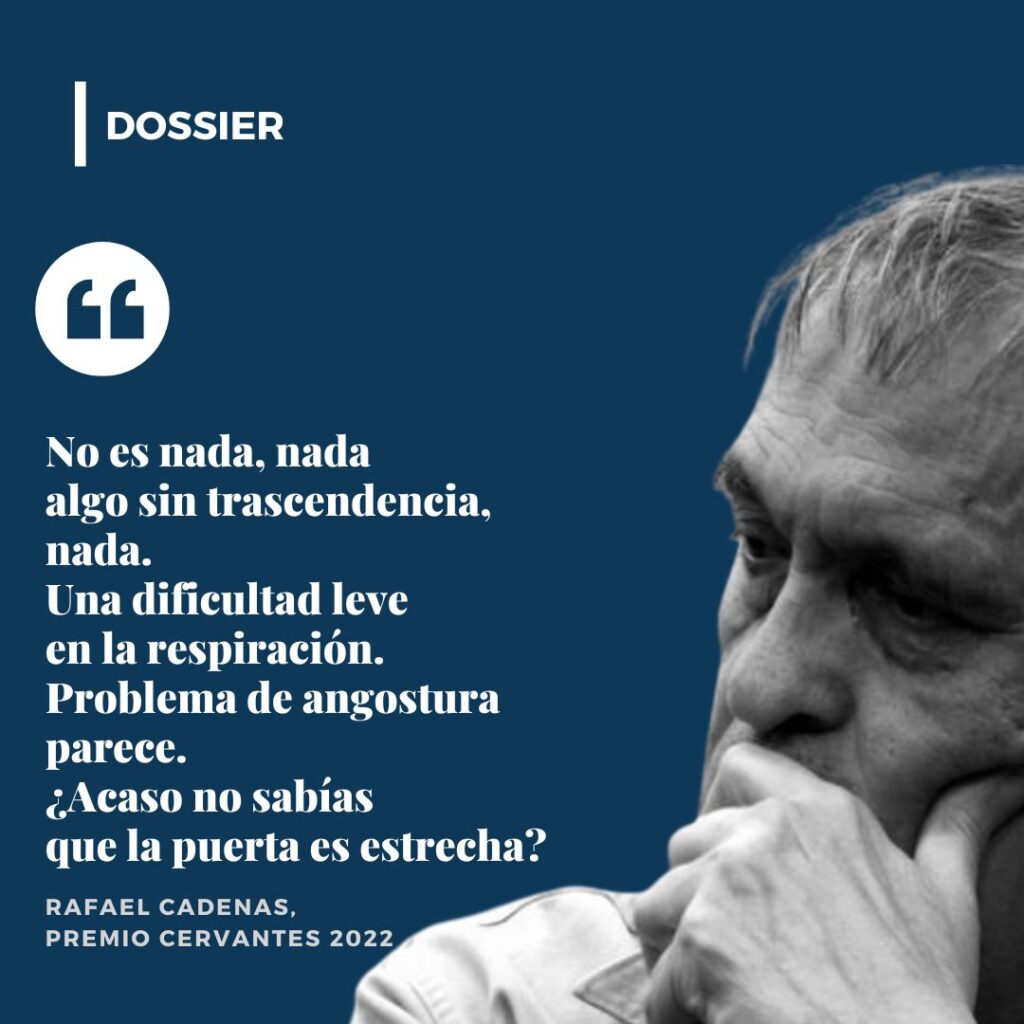

¿Ya leíste el dossier en homenaje a Rafael Cadenas?

Entra »aquí

No me reclamó por las preguntas veladas, a esas alturas en que me había hablado de su principal vicisitud, que era su delicada salud y el horrible estrés que le provocaban los exámenes médicos. No temió exponerme de viva voz sus pensamientos. Detuvo un instante el movimiento de la mecedora, sonrió con cierta timidez, clavó la mirada en la pared, luego se acomodó en el asiento y como hablando para sí misma dijo:

— Me gusta estar sola y callada, siento una gran libertad.

Ahí intervine para pedirle que por lo menos me dejase tomar nota en mi libreta de eso precisamente que estaba diciendo y luego una foto para mi blog, sólo una. Reinstalando su sonrisa, aceptó con un movimiento de cabeza y continuó:

— Mi casa es como el útero de mi madre, me siento cobijada, me da seguridad y tranquilidad y mi tranquilidad no la comprometo con nada ni con nadie. Toda mi vida he sido así, me gusta el silencio y estar aquí, en esta casa en la que nací y he vivido toda mi vida y aunque ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, igual que yo, es la misma. Me gusta esta tranquilidad, aunque los problemas nunca faltan. No me gusta salir más que para lo indispensable, aunque antes caminaba con más frecuencia por las calles de este barrio que tanto quiero. Ahora casi no salgo, es diferente el ambiente, pero me encanta esta gente, es solidaria, tiene valores, hay quienes creen que Monimbó es un barrio de salvajes, pero no es así. Claro que es bravo cuando lo tocan, pero las personas son respetuosas y cálidas, me siento protegida y cuidada entre esta gente…

— No me gusta la bulla, ni el alboroto, por eso ya no voy al Festival. Ahí hay mucho movimiento y el mundo exterior me asusta. Pero yo no paso aburrida, a veces quiero estar calladita escuchando a Bach, otras veces oigo las canciones románticas de José Luis Perales y hasta el vallenato de Carlos Vives. Tal vez porque fui madre soltera de mis dos hijos, Marco Antonio y Rima Valeria, me volví una mujer fuerte e independiente. Cuando salgo no le pido permiso a nadie, solo digo “Ahí vengo”, y ya está…

—Después de mi separación de Samuel Barreto, mucho antes que él muriera hace cinco años, me desacostumbré a vivir en pareja. Hay quienes piensan o dicen de mí: —“¡Pobrecita, vive sola!” —cuando a una no la ven por mucho tiempo o te ven sin un hombre al lado, pero no saben que viviendo así me siento bien, porque es mi opción, es mi libertad. La gente es como los críticos literarios, dicen cualquier cosa…

— Además, ya nada es como antes, ahora ya nadie apoya la poesía. Desde que se comenzaron a morir los que me animaron. Me refiero a aquellos del grupo, aquellos maestros y amigos: Juan Aburto, primero, luego Mario Cajina, Beltrán Morales, José Coronel Urtecho, Carlos Martínez Rivas, Pablo Antonio Cuadra, que era el que más apoyó, al menos a mí. Cuando comencé a escribir, me encantaba leer a la poeta Edna St. Vincent Millay, de Estados Unidos, una gran bohemia feminista, ganó el Pulitzer de poesía, fue la primera mujer que lo obtuvo, eso dicen. También leía mucho a Walt Whitman y a Robert Frost, y bueno, a todos los poetas y escritores norteamericanos de la primera mitad del siglo veinte. ¡Ah! Y por supuesto que a César Vallejo, me encantaba. Yo escribo ahora sobre todo de mis orígenes indígenas, de mis antepasados, por ahí andan mis papeles, les quedarán a mis hijos cuando muera, a ver qué hacen con ellos…

Una gran sonrisa en su cara y una mirada de reojo a su reloj me dicen que me vaya. Me pongo de pie y se pone de pie. La miro nuevamente, su sonrisa tímida al despedirme es más amplia y segura, más alegre, contenta de haber hablado, supongo, o porque ya me voy, no lo sé.

Confirmo las señales del tiempo en su piel morena, por un instante me acuerdo de sus imágenes en Internet leyendo sus versos, o su discurso en el 2006, cuando la nombraron miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua: una morenaza guapa, alta, sencilla e imponente a la vez, inteligente, mujer.

Observo sus manos, como hojas largas con nervaduras resaltadas; las tomo entre las mías en señal de gratitud. Ella sonríe de nuevo y yo doy unos pasos y me subo al carro.

En la carretera seguí agradeciéndole por aquellos libros que ya no existen, por su poesía, por su poesía de mujer, por su gran poesía que quiero registrar en mi memoria, no en mi efímera masa cerebral, sino en ésta que es virtual, ahora con nubes en el espacio. Así, tal vez las nuevas generaciones de poetas no se mueran creyendo que Ana Ilce Gómez no existió. Y también por Flavio, mi nieto, para que cuando crezca pueda llegar a conocer su gran obra e igual que le ocurre ahora con los cuentos de Batman y Superman, se quede con los ojos pelados y la boca abierta.

25 de febrero, 2017

Granada, Nicaragua, 1956.

Socióloga. Maestría en Planificación y Desarrollo Social por la Universidad de Morelos, México. Miembro de la Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE); dirigió el Blog Ecos de Loba como espacio para las nuevas escritoras. Ha escrito diversos relatos que han sido publicados en revistas tales como El Hilo Azul, Carátula, Lengua, Enclave, entre otras. En diarios nacionales aparecieron sus relatos más cortos. En octubre 2017 publicó su novela Polvo en el viento ─Memoria de amor, lodo y sangre─, en la que narra su experiencia en el contexto de la lucha contra la dictadura de Somoza y registra trazos sustanciales de la historia de Nicaragua, suscitando gran interés.