El viejo, el niño y el lagunero

10 mayo, 2018

Aunque con el roce de las ortigas sentía un ardor de llamas en las pantorrillas, el niño seguía la trocha abierta a machetazos por el viejo. Iban hacia una punta donde pican los guapotes…

A mi nieto Gabriel Ernesto

Una hora antes andaban por el muelle en busca de cebo. Al comienzo, el niño saltaba atemorizado cuando bajo las piedras aparecían los encarnados cangrejos con sus tenazas en guardia. El hombre, entonces, le enseñó la manera de atraparlos con rapidez por atrás y quebrarles a contrapelo con los dedos las patas y las pinzas. En una sarrosa lata de galletas completaron dos docenas, cebo suficiente.

Llegaron y cada uno tomó su sitio. El viejo eligió un árbol derribado por un rayo sobre el lago que le abría posibilidades de moverse sobre tronco y ramas a cuya sombra podía haber guapotes. En cambio aconsejó a su compañero probar la pesca de fondo desde una roca plana y grande como una mesa de cafetería, que sobresalía a seis metros de la orilla. Estaba guardada por aguas profundas que el viejo le ayudó a sortear.

El chico recordaba las pobres pescas en el riachuelo que pasaba por su pueblo. Tenía el presentimiento de que atrapar un pez hermoso (de las cosas que más deseaba en este mundo) podría sucederle ahora. Lo novedoso, además de estar contemplando el Gran Lago de Nicaragua desde una isla de la cuenca sur, era el realizar la pesca de pie sobre una roca en medio del agua y utilizando una vara de monte sin carrete y sin guía para la escasa línea. Dos varas iguales había preparado el viejo.

Primero sacó el hombre un sabalete de dos libras que plantó feroz y breve combate por una vida que se le apagó con rayerías plateadas y azules sobre la arena lavada. De vez en cuando los dos pescadores se miraban como preguntándose qué estaba pasando pero sin romper el propicio silencio.

El hombre le había enseñado a cebar los anzuelos con mitades de cangrejo partidas a mordisco que sabían a yema cruda con sal. En una de ellas se ocultaba bien el gancho y así el cebo rendía el doble. Pero hacía rato que el chico veía cómo mojarras rosadas y sardinas casi invisibles le birlaban la carnada.

La línea no se movía y una nube de aburrimiento y frustración se le iba asentando, tan pesada como la piedra en que se hallaba parado. Ahora el lago, sereno por completo, reflejaba el follaje entre el que sobresalían, en su estático acecho, las garzas blancas de pico infalible. Los dos pescadores sentían cómo la humedad liberaba piel abajo diminutas culebras de sudor que alborotaban el sofoco. Ni la más mísera brisa bajo el cielo de comal.

El hombre pensaba que había tenido un buen principio y que las cosas podían mejorar más para él. Seguía con su silencioso despliegue de trucos y mañas (escupir el cebo, dejar ir a pique el sedal y recobrarlo a pequeños enviones, arrojar el anzuelo cargado para simular la caída de un insecto, dar toqueteos al agua con la punta de la vara, etc.) aprendidos de otros viejos y de las experiencias de su vida en las islas. No necesitaba esforzarse para demostrar, con su calma y sus modales comedidos, que allí él era el maestro.

El chico se sentó en la piedra y, a pesar de lo mucho que le incomodaban sus rugosidades, siguió así sosteniendo la vara con displicencia por largo rato. El viejo iba acrecentando su captura con dos mojarras rayadas y un verdusco guapote mediano que yacían alineados junto al sabalete pero no suscitaban la envidia del acompañante.

Una mancha de chayules vino a sobrevolar sobre el hombre quien, aparte de abanicarlos con su sombrero de palma, nada podía hacer para librarse de su asedio a ojos, oídos y fosas nasales. Emitían un zumbido mucho más molesto que el de los zancudos.

Se hundía el chico en su modorra cuando dos tirones rompieron el espejo perfecto y lo hicieron incorporarse en alerta máxima.

– ¡Amigo!

Al tercer tirón levantó brusco la vara y sintió que ensartaba. El arco de la línea, transformado en una recta, empezó a zumbar y el niño sentía en sus brazos, como si fuera un calambre, la callada fuerza del pez. Nunca había sentido cosa igual a este taconeo atropellado en el interior de su caja torácica. El viejo se dio cuenta al instante de que no era flaca presa y se prometió no intervenir aunque él se lo pidiera. La presa tironeaba hacia el fondo y le hizo evocar al muchacho la energía con que su perro halaba siempre de la traílla. En un momento en que el pez ascendía tiró de la vara hasta obligarlo a dar un salto que reveló las iridiscentes manchas violeta del lomo.

– ¡Ánimo que ya es tuyo! — le dijo el viejo.

Pero él no sabía si atender a su pesca o sofrenar su cuerpo alterado por la sorpresa y el desafío. La piedra con sus texturas ofrecía una plataforma antiderrapante y, aunque se vio en ocasiones a punto de caer, pudo sostenerse con firmeza. El hombre seguía la lucha entre presa y apresador sin tener impresión clara de quién resultaría vencedor. Con un esfuerzo supremo el muchacho izó al pez hasta ponerlo a sus pies. Este batía la piedra con su cola como las lavanderas azotan la ropa, como si se hubiera transformado en una enorme palmeta que por momentos parecía alcanzar las aguas salvadoras.

El hombre sabía que, para asegurar la resbaladiza presa, había que sujetarla de forma adecuada y le gritó:

-¡Metele el dedo en la agalla! –

Así lo hizo pero empezó a sentir que el borde de la agalla le aserraba el dedo. El hombre lo advirtió y le indicó, usando su sabalete como modelo, la manera de sostenerlo en sentido horizontal metiendo el pulgar en su boca y, asegurado por la mandíbula inferíor, dejando descansar su peso en ella para inmovilizarlo. En su lomo como cota de malla el azul de chispa eléctrica perdía su intensidad seguido del púrpura, el cobre, el violeta y el verde que parecían conjurados para simular una pequeña puesta de sol. Sus ojos tomaban el brillo mortecino del vidrio esmerilado y su boca se abría en espasmos silenciosos.

A medida que se apagaban sus colores, el muchacho sentía que le ganaba la tristeza y un impulso irresistible lo asaltó como una ráfaga. El viejo lo intuyó y le gritó:

-¡No seás baboso! –

Nada oyó. Con una sensación de felicidad que él sabía dónde tenía origen, liberó del anzuelo a su presa y la soltó en el borde de la roca.

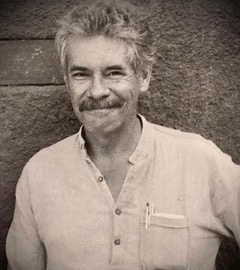

Nacido en Bolombolo, Colombia, en 1942.

Fue artesano, escultor, cantante, poeta y escritor. Junto con Ernesto Cardenal fundó la comunidad de Solentiname en 1965 y formó parte de ella hasta 1977. Durante la guerra antisomocista trabajó con los comités de solidaridad en Alemania y Colombia. Posteriormente laboró para el Ministerio de Cultura y la Asociación para el desarrollo de Solentiname. Obras: Nuestro lecho es de flores (México, 1970), El ángel de San Judas (Testimonio; Managua, 1997), Alemania por tren (Poesía; Colombia, 2016). Participó en innumerables eventos artísticos internacionales. Falleció en Managua en 2023.