Dos cuentos

22 mayo, 2018

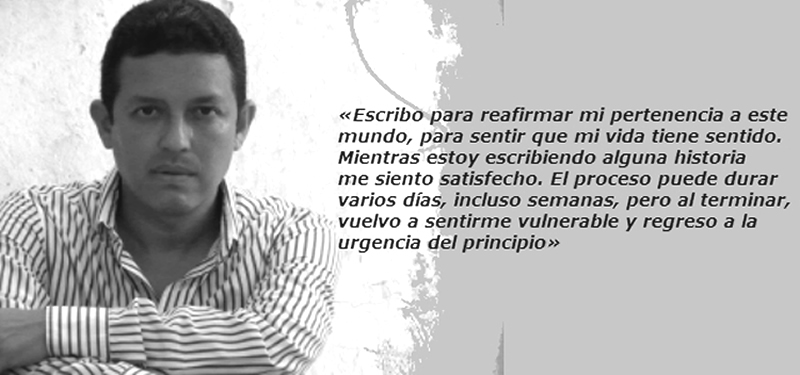

Carlos Martín Briceño, escritor mexicano, nacido en Yucatán, México, autor de varios libros de cuentos, y de la novela La muerte del ruiseñor (Ediciones B), comparte con los lectores de Carátula dos cuentos inéditos, donde la extrañeza toma protagonismo frente a un hecho inadvertido.

Matrimonio y mortaja

Para Beatriz Espejo

El día que hospitalizaron a Raúl fue también el último que mi mujer actuó en aquel Tío Vania cuyo éxito en la ciudad no se ha vuelto a repetir. Le marqué al Gordo al celular para exigirle que cumpliera su promesa de acompañarme a la función. Para mi sorpresa, contestó su hermano mayor.—…

—¿Fabrizio?

—¿Si?

—¿Me puedes pasar a Raúl?

—No creo que sea posible —su voz sonaba a fastidio, como si estuviera harto de dar explicaciones.

—¿Sucedió algo?

—Si quieres conversar con tu amigo antes de que lo entuben, vente de volada al Hospital Español. No está nada bien. Acaban de llevárselo los camilleros.

Cuando llegué, Raúl ya estaba en terapia intensiva. Fue Lourdes, su esposa, y no su imbécil hermano, quien me lo confirmó.

—Hay pocas probabilidades. Tiene el virus de la gripe H1N1 —dijo, con expresión seria.

Irónico que el Gordo muriera de gripe porcina, una epidemia asiática “con pocas probabilidades de llegar al país”, según repetía a cada rato la televisión. Conteniendo el brote de risa con el que intenté camuflar mi nerviosismo, erré la mirada en el vacío.

—Lo peor es que, además de tener los triglicéridos y el colesterol altísimos, resultó diabético —concluyó la mujer sin ninguna señal de congoja en el rostro.

Mientras Lourdes enumeraba el rosario de dolencias acumuladas por el Gordo, recordé los atracones de lechón al horno, chicharra y empalagosas horchatas que solía regalarse. Su apodo no era casual, pesaba más de ciento diez kilos y, aunque se la vivía consultando nutriólogos, nunca bajó un gramo. La última vez que almorzamos, fuimos a la playa con tal que no rompiera su régimen de ceviches y ensaladas, a un restaurante frente al mar donde devoró un platón familiar de mariscos y dos refrescos light.

Pese a intuir que a Lourdes le valía madres mi solidaridad, contesté con las frases de aliento que obedece en estos casos. Ella, en su papel de doliente, las agradeció enseguida. Fue cuando apareció un médico calvo, con barba de candado, diciendo que de un momento a otro iban a permitir a dos familiares pasar a ver al enfermo. A la casi viuda no le quedó otro remedio que incluirme en la visita, pues su suegra y cuñado, dijo, acababan de llevar a Lourditas —aquella ladilla rabietuda— al McDonald’s, y aún iban a tardar un buen rato en volver. Hice el intento de poner una mano fraternal sobre su hombro, pero me rehuyó, replegándose, confirmando mi certeza de que nunca dejé de parecerle un tipo morboso, deleznable.

Dos meses atrás Raúl me había confesado que andaban en trámites de divorcio. Una separación que se veía venir desde el primer año de matrimonio. Alguna vez manifestó cuán arrepentido estaba de su boda. Ni siquiera me la chupa, soltó una tarde en el teléfono, con decepción. Te lo advertí, iba a espetarle, pero decidí no echar más leña al fuego: suficiente tenía el pobre con soportar a su hacendosa y religiosa mujercita.

Quizá por eso se agudizó la adicción de mi amigo a los salones de masajes. Así desfogaba la represión que lo roía. Varias veces lo acompañé a uno en el sur de la ciudad, regenteado por una colombiana que ahora pugna una larga condena por lenocinio. Ahí Raúl era harto conocido y las masajistas, por las generosas propinas que acostumbraba, se desvivían por atenderlo. En esos prostíbulos clandestinos, donde ninguna hembra le echaba en cara su sobrepeso, se desinhibía, dejaba de ser el recatado hombre de familia, el frío y trepador abogado de éxito, y recuperaba su aire de púber irreverente, cabecilla de excursiones a la zona roja a las afueras de la ciudad para ver de lejos a las putas, al legendario night club Jaguar donde sobornaba al vigilante para que pasáramos por la puerta trasera, y al Olimpia, cine de películas para adultos.

El timbre del celular me sirvió para cortar la conversación con Lourdes. Era mi esposa. Preguntaba, como siempre, si llegaría a ver su obra de teatro. ¿Cómo crees?, contesté enojado, el Gordo está mal, quizá ni siquiera la brinque. Al colgar regresé a la sala de espera y tomé asiento en un incómodo sillón de plástico junto a una señora de rostro ajado, mediana de edad pero con abundantes canas que intentaba disimular con tinte. Nada más decirle buenas tardes, comenzó a lagri- mar: tenía al marido alcohólico internado por una cirrosis avanzada. La escuché rezar, lamentarse y moquear y, más que pena, me dio coraje. ¿Cómo era posible tanta aflicción por un tipo que, estoy seguro, le daba vida de perro? Un Cartier brilló en su muñeca, dándome la respuesta.

Lo que nunca entendí es la abnegada resignación del Gordo y Lourdes para soportarse. Nada tenían en común, salvo la hija que procrearon. Raúl disfrutaba de las comedias negras, la música afroantillana, los mondongos del mercado y la literatura erótica. Ella, en cambio, prefería películas rosas, canciones de la banda Timbiriche, las insípidas ensaladas del TGI Friday y ni por error abría un libro. Y yo los presenté, a insistencia de mi esposa.

—¿Por qué te llama ese pinche Gordo los domingos tan temprano? Trae regalos para las niñas con cualquier pretexto, cambia de coche cada seis meses. ¿No crees que necesita una novia?

Entonces pensé en Lourdes, la asistente del director de mi facultad. No era joven, pero había logrado conservarse atractiva siguiendo hábitos de vida que incluían yoga, cero alcohol y un régimen ovo-lácteo-vegetariano. Vivía con la madre viuda en un céntrico caserón heredado por generaciones. Sus únicas pasiones conocidas eran el cine, la iglesia y los gatos. Una buena mujer, comentaban de ella en la facultad. En mi opinión pertenecía al rubro de las hembras quedadas y sin chiste.

¿Con Raúl Andueza? ¿El notario?, preguntó, alzando las cejas, abriendo los ojos como niña a punto de darle la primera mordida a un pastel de chocolate, cuando le pregunté si aceptaría salir en parejas a cenar, con pretexto de mi cumpleaños. Sí, el notario, es uno de mis mejores amigos, respondí. No podía creerlo. Y estaba tan emocionada esa noche en el restaurante que hasta se tomó la libertad de beberse una sangría y comer un plato de camarones flameados.

—¿Vas a pasar o no? —dulce pero autoritaria, Lourdes interrumpió mis evocaciones.

Ahora el médico calvo estaba parado junto a ella y parecía ansioso, miraba su reloj constantemente al tiempo que anotaba algo en su tabla de registros. La mujer del marido con cirrosis se había dormido y procuré ponerme de pie con cuidado para no importunarla. La infeliz llevaba varios días sin pegar el ojo velando la agonía del borracho. Mientras recorríamos los pasillos estrechos del hospital, recordé que tiempo atrás este edificio art decó había sido un hotel elegante y que muchas veces en mi infancia había deseado con vehemencia entrar a conocerlo. Solía pasar frente al lobby camino de la escuela primaria, de la mano de mi madre. Principiaban los setenta y la ciudad aún no figuraba en el mapa de los destinos privilegiados por el turismo. Quizá por eso la mayoría de los huéspedes solía ser gente mayor, europeos atildados ansiosos por conocer las ruinas arqueológicas, cuyas mujeres portaban trajes de lino y pamelas policromas imitando lo usual en las carreras de Ascot. Entonces aminoraba mi andar y observaba con una mezcla de envidia y curiosidad esa vida diferente de luces de neón, espejos biselados, bebidas coloridas y mayordomos de filipina, hasta que sentía el tirón de mi madre que reprobaba miradas indiscretas. Treinta y cinco años después, con el corazón golpeándome con furia el pecho, me hallaba en las entrañas del edificio prohibido, a punto de conocer el área donde alguna vez estuvo el salón de fiestas, dispuesto a visitar, quizá por última ocasión, a mi agonizante amigo.

Cuando la puerta de la sala de cuidados intensivos cedió, un olor acre, mezcla de alcohol y desinfectante, sacudió mis sentidos. Todo ahí era pulcro y blanco. Había varias camas con enfermos separadas, unas de otras, por mamparas. Raúl estaba en el primer lecho, profundamente dormido. De los orificios de su nariz brotaban dos tubos delgados que se prolongaban hasta la máquina que lo mantenía vivo. Lourdes se acercó y comenzó a acariciarle el pelo, en silencio. Yo tomé asiento en la única silla disponible, a una distancia prudente. No quería importunar su actuación. Transcurridos algunos minutos, como si el director de la telenovela hubiese ordenado “acción”, Lourdes, con voz entrecortada por un repentino llanto, soltó una letanía de dolor que evidenciaba la falsedad de sus sentimientos. Con la rapacidad del buitre fijaba su postura: de la abnegada esposa pasaría a ser la viuda inconsolable, podrida en dinero. Apenas el Gordo fuera a dar con sus kilos al crematorio, comenzaría a gozar de la herencia. Qué conveniente. Tanta farsa me hartó y me puse de pie para salir, pero su voz me detuvo.

—Espera —se sonó la nariz con un clínex—. Acércate. ¿No vas a hablar con él? De seguro te oye.

¿Por qué insistía en que participara en el teleteatro? ¿Remordimiento? ¿Ganas de joder? A punto estaba de acatar la orden cuando rompió de nuevo en llanto. Por encima de sus sollozos oí el ronquido apagado de Raúl. Sin pensarlo mucho, guiado quizá por el deseo de revancha, solté:

—Relájate, conmigo no tienes que fingir.

Sus ojos oscuros, el agravio reflejado en las pupilas, quedaron fijos en mí. Rompiendo los parámetros de cortesía aprendidos con las monjas Teresianas, exigió que me largara. En la vida quiero volverte a ver, fulminó.

Me puse de pie y eché un último vistazo a mi amigo. El olor de aquel lugar comenzaba a saturarme.

Cabizbajo caminé hacia el teatro, tres cuadras adelante, donde estaba el Tío Vania. Pese a la delgada llovizna no quise tomar un taxi: necesitaba reflexionar, aunque fuera unos minutos. Una capa de humedad cubría los techos y parabrisas de los coches estacionados a lo largo de las aceras. Olía a lluvia y era agradable andar por aquel barrio viejo sin tener en cuenta las finísimas gotas que caían humedeciéndome cabeza y hombros. De vez en cuando el griterío proveniente de algún árbol rebosante de pájaros llamaba mi atención. La ciudad se preparaba para la noche. Recordé a mi madre fallecida un par de años atrás. Nada de perder el tiempo frente a los aparadores o detenerse a hablar con extraños, mucho menos dar dinero a los mendigos. Lo ansiosa que podía ser cuando me llevaba de la mano por estas mismas aceras. Había que llegar pronto al refugio de la casa. Allá podríamos protegernos del indomable sol citadino. Pensé en el despojo en el que se convirtió Raúl por causa de aquel extraño virus y me dio tanto coraje que golpeé con el puño uno de los autos estacionados. La alarma se disparó, obligándome a apresurar el paso. ¿Te das cuenta que llevamos más del cincuenta por ciento de nuestra existencia y aún no somos millonarios? Ese era el tipo de cálculos que hacía de repente el cabrón Gordo, siempre obsesionado con el dinero. Ahora ya no estaba en condiciones de calcular nada, en su lugar lo haría su mujer, pólizas de seguro en mano.

Aunque traté de hacer el menor ruido al ocupar un asiento en las últimas filas, mis movimientos generaron molestia entre el público. La sala estaba repleta. Un espectador, obeso y calvo, que tomaba apuntes en una libreta de taquigrafía, alzó la vista y me fulminó con la mirada. Sus pupilas, disminuidas por los gruesos bifocales, parecieron llamear. Me arrellané en el asiento dispuesto a regocijarme con el aire acondicionado y dormitar un rato. Estaba fastidiado de las vicisitudes de aquella familia perdida en una finca en el asfixiante entorno de la estepa rusa. Había visto la obra por lo menos ocho veces para darle gusto a mi esposa. Nunca he podido entender cómo los actores pueden repetir los mismos diálogos tantas veces sin aburrirse. Mi mujer dice que cada representación es diferente, que el teatro es un ritual único y cada función singular, que la variación de los públicos (en plural, así es como los llama) contribuye a generar emociones diferentes. Patrañas. No vale la pena agotarse la vida en repeticiones. Bostecé. Tenía sueño, las circunstancias me habían dejado pésimo sabor de boca. Comenzaba a sumirme en ese letargo delicioso en que los párpados pesan y la mente divaga, cuando llegó a mis oídos aquel parlamento, que ahora sé de memoria, colofón para esa reveladora tarde. La dicción de la actriz no era buena pero el eco propiciaba que las frases se escucharan con una admirable resonancia. Tras su aparente cotidianidad desprovista de emociones fuertes, se ocultaban los demonios de la resignación y la hipocresía.

“¡Qué podemos hacer, hay que vivir! Nosotros, tío Vania, viviremos. Viviremos una larga hilera de días y tediosas noches. Soportaremos pacientemente las pruebas que nos depare el destino…”

Y en ese punto dejé de prestar atención. Mi teléfono celular comenzó a vibrar con insistencia. Saqué el aparato del bolsillo y descubrí que tenía un mensaje de voz de Lourdes. En el escenario, en el papel de Elena Andreevna, mi mujer se había retirado llorosa de la finca, rumbo a Moscú, en compañía de su anciano esposo, cambiando el amor por las apariencias y el dinero, aceptando con total sumisión su rol de hembra buena. Me llevé el celular al oído anticipando los hechos. La puesta en escena llegaba a su fin.

Deleites

Para Mónica Lavín

Muy de cuando en cuando me pregunta por mi familia.

Cuando lo hace le digo que todo va bien.

Raymond Carver

Lo irónico es que enfrente haya una iglesia. Las ramas del tamarindo a cuya sombra estaciono mi coche cubren parcialmente su fachada. La Nena baja de prisa sin esperar a mi mujer.

—Pobrecita, está muy nerviosa. ¿Puedes llevarnos mañana temprano? Preferiría que tú manejaras —me suplicó Claudina, la madrugada anterior, cuando por fin colgó la bocina. Fingí seguir durmiendo. Estaba harto del tema. Ya era la tercera noche que las dos, aferradas al teléfono, hablaban largamente de lo mismo y disponían de mi dinero y tiempo sin tomarme en cuenta.

—Menos de dos horas, eso fue lo que dijeron —Claudina parece más nerviosa que la propia Nena. Me da un beso rápido y desciende apresurada del auto—. No te pierdas, por favor, ten a mano el celular.

Cuando las miro desaparecer por la puerta giratoria de la clínica, enciendo un cigarro. Puta madre. Desde que mi suegra murió, a Claudina le ha dado por “ocuparse” de la Nena como si fuera su hija y no su hermana menor. Suficiente tenemos con nuestros hijos para andar echándonos encima nuevos compromisos. Lo peor es que en el caso de la Nena hacerse cargo se traduce en acabar con mi dinero. Primero fue el alquiler, luego la colegiatura y ahora esto. ¿Nunca oyó hablar de los anticonceptivos? ¿Por qué su padre no ve por ella? Con el pretexto de que la enfermedad de mi suegra lo llevó a la quiebra, el tipo no aporta nada, un Homero Simpson: se la pasa viendo deportes en la televisión y bebiendo cerveza; su casa apesta a mierda de perro.

“Papá, me acosté con un casado, estoy embarazada y tengo que hacerme un legrado”. El escándalo que se armaría en la familia por culpa de la Nena. Carajo. ¡Cómo fastidian esas campanas! ¿Habrá gente que vaya a misa tan temprano? Con el tabaco se me han aclarado las ideas. Dos horas libres. Ciento veinte minutos sin Claudina. Y sin niños. Ya sé adónde ir.

Claudina cierra el libro. Imposible seguir la trama de la novela mientras su hermana está en el quirófano. Menos con ese tañer que retumba en su cerebro. Se arrellana en el sillón de la sala de espera, deja caer su nuca contra el respaldo: el techo, sucio y lleno de cuarteaduras, le parece el resumen de esta clínica. Desde la primera vez que acompañó a la Nena a hacerse los análisis el lugar le inspiró desconfianza: paredes descascaradas, luces opacas, enfermeras con cara de fastidio, el piso pegajoso como si alguien hubiera derramado alguna bebida gaseosa y jamás se hubieran preocupado por limpiar. Pero qué se le iba a hacer, ni modo de tomar un avión para operarla en la capital. ¡Si con trabajo aceptó su suegra quedarse esta mañana de sábado con los niños! A veces se pregunta cómo sería su vida sin hijos. ¿Y la de la Nena con uno? De vez en cuando cede al remordimiento y trata de convencerse: esta es la mejor decisión. ¿Qué haría mi pobre hermanita con un bebé a esta edad? Ni siquiera tiene un trabajo estable. Del último despacho la corrieron sin darle ninguna explicación. Siempre fue la menos lista, la inocente, la consentida. De poco le sirve ser bonita. Se lo prometió a su madre moribunda: puedes descansar tranquila, yo velaré por la felicidad de la Nena. Suspira, respira hondo, trata de relajarse, de oxigenar sus pulmones como le han enseñado en sus clases de yoga, pero el intento resulta contraproducente: el olor, mezcla de éter, sangre y desinfectantes la llena de asco. Le recuerda la época en que tuvo que cuidar y lavar la herida de Laika, su french poddle atropellada a la que finalmente hubo que aplicarle una inyección letal por causa de la gangrena. Aquella llaga purulenta repelía a cualquiera. Nadie, ni siquiera su madre, quiso ayudarla. No como ahora que ella se ha hecho cargo de la Nena. Abre de nuevo el libro, trata de concentrarse en las desventuras del detective Desiderio Grajales. Inútil. Las letras le bailan, sus manos revelan su nerviosismo. Además el estómago le arde. Con las preocupaciones se saltó la cena y el desayuno. Doble castigo para el organismo, diría su nutrióloga. ¿Qué harán con los restos? ¿Los tirarán por el inodoro? ¿Los enterrarán en el patio trasero? ¿Será cierto lo que se cuenta de la placenta, que las compañías de cosméticos las pagan a precio de oro? Busca su cartera en el bolso, por enésima vez se dispone a contar el dinero de la operación —siete mil quinientos pesos—, pero antes de sacar los billetes, descubre en el fondo una fotografía de sus hijos. Es una imagen instantánea, de esas que se obtienen por unos cuantos pesos en las máquinas de los supermercados. Los niños están sonrientes. Le parecen luminosos, llenos de esa felicidad auténtica que sólo es posible en la infancia. No, definitivamente, no podría vivir sin ellos. Son el motor de su existencia, aunque viva eternamente cansada. Entonces su pensamiento viaja hasta el quirófano. ¿Qué necesidad tenía la Nena de pasar por esto? Y ese desgraciado, ¿tendrá conciencia del daño que le hizo? De buena gana pagaría para que le den una buena paliza, pero a qué meterse en camisa de once varas. Siente por un momento ganas de llorar, de redimir el estrés acumulado en los últimos días. No puede ni debe dejarse llevar por sus emociones. Si se quiebra, todo se echaría a perder. Se alisa el cabello con las manos, cruza una pierna y regresa a las páginas de su novela policiaca.

La mujer elegida se pone de pie y me hace señas para que la siga. Obedezco. Puedo sentir como se yerguen mis venas, inhalo el penetrante vaho del lugar que me recuerda el olor del cloro. Los peldaños de las escaleras están alfombrados, ridículo en esta casa de fraccionamiento que se anuncia pomposamente como spa. Toalla amarrada a la cintura, un viejo velludo sale de la habitación de enfrente y se topa conmigo. Es un individuo calvo y bajito, de pecho hundido, brazos flácidos y barriga hinchada. Nuestras miradas se cruzan y el tipo no es capaz de verme a los ojos. Pendejo. ¿A qué tanto pudor si los dos hemos venido a lo mismo?

En el cuarto, una cama alta para masajes, dos tristes silletas de plástico y una mesa donde hay velas aromáticas, botellas de aceite y una grabadora. La ventana, cubierta por una pesada cortina oscura, deja pasar algunos hilillos de sol. Sin decir palabra la masajista gradúa el aire acondicionado, coloca un CD de música new age y prende las velas. Mientras trabaja, la observo: sus manos, regordetas y de uñas cortas, revelan su oficio. Bajo el vestido blanco y ceñido adivino unas nalgas firmes. Tiene algo de Claudina. Y de la Nena. ¿O será que ni aquí me las puedo quitar de la cabeza? El olor a incienso inunda la estancia.

—Póngase cómodo —llana, sin matices, la voz femenina ordena. La música en la grabadora evoca cascadas y cantos de aves. Comienzo a desnudarme.

Frío, el aceite resbala con lentitud sobre mi sorprendida espalda. Acto seguido, con la rítmica ondulación de sus dedos, la mujer empieza. Las yemas, duras y punzantes, despiertan la sensibilidad de mis hombros. Los nudos se distienden, el músculo cede, el placer de la fricción otra vez recorre mi cuerpo. ¿Por qué mi esposa no puede darme un masaje así? ¿En qué andará? ¿Ya habrán terminado? ¿Cómo estará la Nena? Pendeja. Tan buena que se puso. Alguna vez se lo advertí: aguas, cuñada, no estás dejando nada a la imaginación. Nomás se me quedó viendo y se echó la carcajada. Supongo que todo estará yendo bien, las malas noticias se conocen de inmediato. Leí en internet que la operación dura menos de cinco minutos. La anestesia es local, primero utilizan los dilatadores, luego colocan el succionador en la vagina y en cuestión de segundos queda hecho. Lo que tarda es el período de observación. Verificar que todo haya “salido bien”. Así debían de resolverse los problemas demográficos del planeta. Los chinos bien que lo saben, y míralos donde andan, en el top ten de la economía mundial, a punto de joderse a los norteamericanos. ¿Qué pensará de mí esta mujer? ¿Notará la grasa acumulada en mi cintura o simplemente se limita a masajear como si yo fuera un pedazo de carne? ¿Algún cliente la excitará?

—Dése la vuelta —la voz de la masajista me trae de regreso. Obedezco. Cierro los ojos. Tengo mucho sueño. La noche anterior, por culpa de Claudina, habré dormido cuando mucho unas tres horas. Se la pasó moqueando por la “triste” suerte de la Nena. Si supiera. Y ahora que la música, el masaje y la semioscuridad atrapan, una densa somnolencia me transporta hasta una caleta de aguas mansas. Hay una mujer desnuda que camina en la orilla. A sus pies menudean cientos de rojizos moluscos. Aunque no le puedo ver el rostro, sé que es Claudina. Lo sé porque veo la grupa redonda y blanca que tanto me gustaba, el pelo largo, tal como solía llevarlo hasta antes de que nacieran nuestros hijos y se convirtiera en la Claudina de ahora. En tanto no me acerque, intuyo, ella permanecerá ahí, remojando sus pies blancos en el azul turquesa, agachándose de vez en vez para recoger esos pulpos sanguinolentos, dejándome ver por completo su esplendoroso ano rosáceo. Así permanezco un buen rato, quieto, absorto en la contemplación de esta imagen hasta que el silencio repentino me despierta: la música ha cesado, pero no mi excitación. De reojo, observo que la mujer cambia el CD. Al cabo de unos segundos, el tema de la película Carros de fuego, con sus lánguidas repeticiones al piano, resuena en la habitación. Con una serenidad admirable permanezco acostado, los ojos semi abiertos, las palmas de las manos vueltas hacia arriba, la verga erguida. Mi tiempo está por agotarse. Antes de que esta melodía termine, esos dedos expertos me recorrerán por entero: cuello, brazos, pecho, hombros, estómago, nalgas, esfínter, hasta detenerse a jugar larga y profundamente entre mis piernas

Ahora la ve venir, tiene la cabeza gacha y el cabello revuelto —una enfermera regordeta conduce en silla de ruedas a la convaleciente— como si recién acabara de despertarse. Claudina suelta el libro, se levanta para recibirla.

—¡Gracias a Dios! ¿Todo bien? —la Nena prefiere mantener la vista baja, juega con un pañuelo de papel hecho bola. Las preguntas parecen tenerla sin cuidado.

—¿Cómo estás? —insiste Claudina, se pone en cuclillas, busca la mirada. Con suavidad coloca una mano sobre el hombro de su hermana—. ¿Cómo te sientes?

—¿Cómo se supone que debo de sentirme?

Claudina se sobresalta. Entiende el coraje, pero no está preparada para esta clase de brusquedad, menos delante de una desconocida que vacila entre dejar a las mujeres a solas o llevarse a su paciente.

—Nena, yo sólo…

—Deja que se me pase.

Se pone de pie. El abatimiento de su hermana menor la mortifica pero, ¿qué más puede hacer? La depresión, ya se lo habían dicho, es parte del proceso. Aunque no sería mala idea aprovechar el asunto y enviarla una temporada al psicólogo. La Nena nunca ha estado bien de la cabeza. ¿Cómo olvidar la época en que se provocaba el vómito luego de atascarse de pizza? ¿Y aquel domingo que puso a la familia a temblar cuando se tomó “por accidente” media docena de Diazepam ¿Servirá de algo decirle que a todas les pasa lo mismo? ¿Valdrá la pena? El timbre insistente de su celular la libera de su disyuntiva. Rápido sus dedos de uñas recién pintadas rebuscan en su bolsa de piel de lagarto, avanzan con dificultad entre ese revoltijo de cosméticos, llaves, papeles y otras minucias que acostumbra llevar consigo. Ha dado por fin con el teléfono. Tarde. La pantalla exhibe un brillante “suegra celular, mensaje de voz”, que la inquieta. ¿Habrá ocurrido algo?

“¿Dónde andan? Hubo un accidente, Eduardito se cayó y tiene roto el labio. No para de llorar. Es urgente que vengan.”

La enfermera tuerce la boca. También ella escuchó el reclamo de la grabación. Su rostro moreno muestra el hastío de alguien que ha sido testigo de cientos de escenas similares. Se aclara la garganta, como diciendo: vamos, señoras, concéntrense, dejen sus dramas familiares para al rato, hay otras mujeres esperando. Da media vuelta a la silla de ruedas y se encamina con la Nena al fondo, al cuarto de “recuperación”. Claudina, al tiempo que marca con insistencia el teléfono de casa de su suegra, las sigue de cerca

Sigue furiosa, la conozco bien. Nunca contesté el celular. Al llegar a los masajes lo apagué y simplemente lo olvidé.

—¡Te dije que no te perdieras! Tu madre está desesperada, Eduardito se rompió la boca y no para de llorar. ¿Dónde estabas?

Así, como si fuera yo un niño, mi mujer me lo echó en cara en cuanto aparecí por el hospital. Puta madre. Y eso que sólo me retrasé veinte minutos. Pero valió la pena, me siento bien, como nunca, re-la-ja-di-to. Ni la palidez en el rostro de la Nena ni el tráfico del periférico me mortifican. Eso sí, el estómago ya comienza a reclamarme. No cabe duda, el sexo desestresa. Hasta dormité un poco en aquella habitación apestosa a incienso que impregnó mi ropa.

Lo que es mi mamá y Claudina están cortadas por la misma tijera, una más exagerada que la otra. Lo de Eduardito no fue nada, una simple caída. Por lo pronto, mi esposa no va a dirigirme la palabra hasta que lleguemos por los niños; sus audífonos en las orejas lo confirman. Así es como suele vengarse. Ahora parecemos de reality show. Cada quien hace lo que se le pega la gana. El chofer, yo, clavado en sus propios asuntos; Claudina perdida en su jodida música ochentera que tanto detesto: Maná o cualquier otro de esos conjuntos musicales mediocres que venera. Y en el asiento trasero, señoras y señores, la estrella principal del programa: la Nena, la abortista, quien luego de haber permanecido largo rato en silencio mirando el camino, por fin ha comenzado a hablar:

—Lo vi, ella me lo enseñó, era nada, hubiera podido caber en las yemas de mis dedos, una tripa sanguinolenta, estaba en una cubeta de plástico…

Pero, ¿qué está murmurando?, ¿será que quiere llamar la atención?

—No te sientas mal, niña —me dijo—, observa lo que te sacamos. Una nada. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes?

Suficiente. Ya oí demasiado. ¿Espera consuelo? ¿No le basta mi solidaridad de siete mil quinientos pesos? Trato de buscar respuesta en el rostro de mi esposa, pero los audífonos no le han permitido escuchar.

—¡Claudina, Claudina! —alzo la voz para que reaccione—. ¿Quieres quitarte esos aparatos de las orejas?

—¿Qué dices? —desenchufa y responde con una mueca en la boca que le endurece el rostro.

—Tu hermana no anda bien. Ocúpate de ella.

—Una nada, de veras, podía caber entre mis dedos, una nada, una nada…

La voz de la Nena es tenue, pero clara. Claudina se vuelve e intenta tomarle una mano.

—Tranquila, ya pasó, no tienes por qué atormentarte.

Los muslos bronceados de la Nena llenan mi retrovisor. Se le ha levantado la falda. No está nada mal, envidio al tipo que la embarazó. El hijo de puta provocó todo y se llevó la mejor parte. Por lo menos hubiera aportado la mitad de lo que costó el legrado. De pronto caigo en la cuenta de que estamos a punto de pasar frente al local de tacos de lechón al horno preferido de mi padre. Con sólo rememorar el agradable sabor de la carne, la boca se me llena de saliva.

—Oigan, ¿por qué no comemos algo antes de recoger a los niños? —me mira Claudina con cara de asombro. Sabe que nos esperan, pero tampoco ella ha probado nada desde anoche. La Nena permanece callada.

Sin esperar respuesta me detengo. Estaciono frente a la cochera de un chalet semiderruido. La maleza avanza en lo que alguna vez fuera un jardín espléndido. El aroma de la comida llega a nosotros. Casi no puedo esperar a comer los tacos. Claudina se ha quedado atrás, ayudando a la Nena a bajar del automóvil.

Como siempre el sitio está lleno, pero consigo una mesa al fondo del local, cerca de los baños. Hace demasiado calor. No importa, la sazón del lugar vale la pena. Al cabo de un rato nos sirven, doy el primer mordisco y el placer va invadiendo poco a poco mis papilas. El sabor me remonta a mi infancia. Papá solía traerme aquí los sábados. Claudina come con deleite. Desde que nació nuestro segundo hijo la gula se convirtió en uno de sus pecados favoritos.

—Delicioso —con un tono de voz fuerte, mirándonos con los ojos muy abiertos, como si recién hubiera regresado de un largo sueño, la Nena interviene. Tiene los labios brillantes de grasa, sus mejillas parecen haber recuperado color. Claudina sonríe. Su rostro es idéntico al de mi hijo mayor. Por debajo de la mesa siento una mano. Carajo, que sea la de la Nena.

Mérida, Yucatán, México, 1966.

Ha sido ganador de varios premios de cuento entre los que sobresalen el Premio Internacional de Cuentos Max Aub 2012 y el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 2018 por su antología personal De la vasta piel (Ficticia 2017). También recibió el Premio Nacional Beatriz Espejo en 2003 y el de la Universidad, Autónoma de Yucatán, en 2004, así como una mención de honor en el 2008 en el Certamen Nacional San Luis Potosí convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es autor de los libros de relatos Los mártires del Freeway y otras historias (Ficticia 2006 y 2008), Caída libre (Ficticia 2010), Montezuma´s Revenge y otros deleites (Ficticia 2014), De la vasta piel. Antología personal (Ficticia 2017), Toda felicidad nos cuesta muertos (Lectorum 2020) y El reino de la desesperanza (Lectorum 2024). También de la novela La muerte del Ruiseñor (Ediciones B 2017) y de los libros de crónicas Viaje al centro de las letras (Ficticia 2018) y Cocina yucateca. Crónicas de infancia y recetas de mi madre (Ficticia 2024). Es colaborador habitual de los suplementos culturales Confabulario del periódico El Universal y Laberinto de Milenio Diario. Cuentos suyos están incluidos en una veintena de antologías nacionales y extranjeras. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte.