Caído del cielo

8 octubre, 2018

Salvatore Scarpetta arribó a Nicaragua en el año de 1887, cuando concluía su administración el Presidente Adán Cárdenas y comenzaba la suya el Presidente Evaristo Carazo…

San Luca de Calabria

Salvatore Scarpetta arribó a Nicaragua en el año de 1887, cuando concluía su administración el Presidente Adán Cárdenas y comenzaba la suya el Presidente Evaristo Carazo. Había nacido en San Luca de Calabria, una comunidad rural enclavada en el valle del Río Bonamico, que desciende abruptamente hacia el Mar Jónico desde el macizo montañoso del Aspromonte, situado propiamente en la punta de la bota de la Península Itálica. No se contaban entonces dos mil almas en el pueblo, al que sólo podía llegarse a lomo de mula o a golpe de calcetín.

Habría cumplido Salvatore escasamente los quince años de edad cuando el cuerpo de su padre fue hallado sin vida en el fondo de una barranca, con el pecho pasconeado por perdigones de escopeta. Era la enésima víctima de una venganza de sangre entre Scarpettas y Catanzaros, que ya había cobrado demasiadas vidas por unas cuantas cabras. La madre había sacado a escondidas al muchacho hasta Reggio, donde había logrado embarcarlo como grumete en un buque de cabotaje. Viajó de puerto en puerto hasta llegar a Génova, donde encontró acogida entre familiares emigrados. Allí, con ayuda de sus parientes, consiguió entrar como aprendiz en un astillero especializado en mantenimiento y reparación de calderas de vapor. Después de varios años —convertido ya en competente calderero— se alistó como maquinista auxiliar en una línea de vapores que hacía el tráfico entre Génova y Nueva York.

En una de tantas idas se había quedado en la Gran Manzana, donde permaneció varios años manteniendo y reparando fogones y calderas de calefacción en Brooklyn, al servicio de un contratista italo-americano. Luego, de tumbo en tumbo, fue a parar a Nueva Orleans y de allí —en un barco bananero— a San Juan del Norte, en la desembocadura del Río San Juan. El verdor de la vegetación tropical —contrastante con la aridez del paisaje rocoso de su Aspromonte natal— le atrajo fatalmente y decidió probar suerte en el país. Subió luego por el río hasta El Castillo, donde pasó unos días afinando y repasando la locomotora Decoville del pequeño ferocarril que trasladaba por tierra a los pasajeros de los vapores fluviales, que no podían subir o bajar el raudal. Se trasladó luego a San Carlos, término lacustre de la línea de navegación y mala que hacía el tránsito interoceánico a través del Gran Lago. Allí trabó amistad con un marino alemán, natural de Niedersachsen, en la costa del Mar del Norte, quien algunos años antes había igualmente decidido quedarse en Nicaragua. Así se enganchó Salvatore como maquinista en un vapor lacustre, capitaneado por el alemán, que recorría la ruta San Carlos, La Virgen, Granada, mientras otro vapor hacía la ruta en sentido contrario.

Durante una escala en Granada conoció al jefe de mantenimiento del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, cuya vía se prolongaba hasta el muelle, donde la empresa ferroviaria tenía sus propias facilidades de transbordo y almacenamiento de carga. Eventualmente, recibió una oferta atractiva para trabajar en Managua en el taller del ferrocarril, a cargo de mantenimiento de calderas, tanto de las locomotoras como de los vapores que enlazaban las terminales ferroviarias de Imabite y Managua sobre el Lago Xolotlán. Su cargo de maestro mecánico —en la que probablemente era la empresa más importante del país— le permitía disfrutar no sólo de una posición cómoda y segura, sino también de cierta visibilidad. Además, su nacionalidad italiana le hacía acreedor al respeto acordado entonces a los extranjeros, particularmente a aquellos que poseían habilidades escasas o desconocidas en el país. Antes de cumplir los cuarenta años el emigrado calabrés se había convertido en un hombre de provecho. Siguiendo el ejemplo de otros extranjeros residentes, se castellanizó el nombre y pasó a llamarse Don Salvador Escarpeta.

Instalado en una casa sobre la Calle 15 de Septiembre, vivió solo por mucho tiempo. Debido quizás a la pobreza e inseguridad que había sufrido en sus mocedades, era muy parco en sus gastos personales. Ahorraba la mayor parte de su sueldo, suplementado con ingresos provenientes de trabajos ocasionales de mecánica que hacía en su tiempo libre. Sus fondos sobrantes no permanecían ociosos; los invertía, inicialmente en préstamos personales a operarios del ferrocarril, que él mismo se encargaba de cobrar —libreta en mano— en días de pago de planillas; luego, en préstamos hipotecarios, menos rentables, pero más seguros y fáciles de administrar. Como producto de las inevitables ejecuciones hipotecarias, fue adquiriendo gradualmente un bonito portafolio de propiedades urbanas y rurales. La reinversión continua de alquileres, réditos y utilidades le permitieron —con el correr del tiempo— acumular una buena fortuna. Eventualmente, dejó su empleo en el ferrocarril para dedicarse por entero a la administración de su patrimonio.

Entre las propiedades adquiridas por Don Salvador se contaba una finca de café en las Sierras de Managua, a la que —en memoria de su profesión original de calderero— le había puesto el nombre de El Vapor. Allí conoció a Eudomilia, hermana del mandador de la finca y madre soltera de dos hijos varones, algo matacanes. Estableció una relación sentimental con ella y —pasado un tiempo— la llevó a vivir con él, con todo y muchachos, a los que puso en la escuela. Ella se ocupó del manejo del hogar y los hijos —una vez salidos de la escuela— entraron al servicio de su padrastro en el cobro de alquileres e intereses. Aunque Eudomilia le calentaba la cama, Don Salvador insistía en guardar las apariencias, manteniendo habitaciones separadas.

En los primeros días de cada trimestre iba el señor Escarpeta a las oficinas del Banco de Londres & América del Sud a comprar una letra de setenta y cinco libras esterlinas sobre un banco italiano, la que enviaba por correo a su anciana madre en San Luca de Calabria. Así lo hizo religiosamente hasta la muerte de ella en 1905, cuando perdió contacto con su país de origen.

Instintivamente desconfiado, Don Salvador efectuaba sus transacciones en efectivo y guardaba el dinero y las prendas en una gran caja fuerte instalada en su habitación. Cuando abría la caja se cuidaba de que los entenados no vieran la combinación; pero Leonardo —el mayor de los dos— era bastante espigado y podía mirar por encima del hombro de su padrastro sin que éste lo advirtiera. Le observaba disimuladamente cada vez que podía hasta aprenderse de memoria la combinación: Tres vueltas a la izquierda, deteniéndose en el número 30; dos vueltas a la derecha, deteniéndose en el número 20; y otra vuelta a la izquierda, deteniéndose en el número 10. Aunque estaba decidido a usar esta información cuando llegase la hora, mantenía entre tanto la más absoluta discreción.

En la colocación de sus fondos, se valía Don Salvador de un selecto número de comisionistas que le presentaban propiedades que sus dueños deseaban vender o —más comúnmente— hipotecar. Uno de sus entenados iba luego con el comisionista a inspeccionar la propiedad ofrecida y a verificar la información pertinente sobre el deudor y sus perspectivas de pago. Entre los comisionistas de mayor confianza había un joven discreto y diligente que respondía al nombre de Domingo Ventura, vecino inmediato de Don Salvador. Estaban separadas sus casas por paredes medianeras y los patios y traspatios por una tapia de piedra coronada por una albardilla de tejas. Una firme relación de buena vecindad se había desarrollado prontamente entre ambas familias. Don Salvador apreciaba la dedicación de Domingo al trabajo y las buenas costumbres de sus familiares.

Aunque Eudomilia gozaba de una comodidad como nunca había conocido anteriormente, le preocupaba qué sería de ella cuando despareciera su benefactor y compañero de vida.

– Salvador – le decía ella – qué va a ser de mí cuando vos no estés?

– Yo no me estoy moviendo de aquí. No tengo pensado irme a ninguna otra parte.

– Acordate que somos de la muerte…

– A esa señora ni me la mentés.

– Ponete serio, Salvador.

– No sigás con esa friega. Dejame en paz, mujer, por amor de Dios!– le respondía con firmeza y daba la vuelta para cortar la discusión. Su dominio de la lengua vernácula era francamente impresionante. El habla no habría delatado su origen extranjero, si no fuese por el repique de las dobles consonantes trasladadas de su lengua materna al español y la dificultad que suelen encontrar los italianos al aspirar la jota.

No obstante ser previsor en su vida profesional y de negocios, Don Salvador era de esas personas que rehusaban testar o tomar cualquier disposición para después de sus días por temor a apresurar su muerte. La idea de su deceso le atemorizaba y la apartaba de su mente como un mal pensamiento.

Eudomilia, naturalmente, manifestaba su enojo al no encontrar respuesta a sus inquietudes. Cuando él la veía con el rostro adusto, buscaba alguna sortija entre las prendas que sus deudores no habían podido redimir y se la daba, diciéndole:

– Tomá. No sé por qué te coge semejante sofoco, si aquí no te hace ni te va a hacer falta nunca nada – sin elaborar sobre lo que podía estar pensando a futuro.

Leonardo trataba asimismo de tranquilizarla, diciéndole:

– No se preocupe, mama, que de su seguridad me encargo yo— también sin elaboración ulterior.

La combinación de una vida sedentaria con una dieta rica en pasta tuvo como fatal consecuencia la sedimentación progresiva de lípidos en las arterias de Don Salvador, por las que fluía la sangre con dificultad creciente. Este proceso continuó hasta que un día —a comienzos de la administración de Don Diego Manuel Chamorro— la rama anterior descendente de la arteria coronaria izquierda se ocluyó por completo, dejando exangüe la cara anterior del ventrículo izquierdo del corazón. Apretándose con ambas manos el costado, cayó Don Salvador al suelo, presa de un infarto agudo del miocardio. Eudomilia lo vio caer y llamó a gritos a sus hijos. Éstos lo levantaron del suelo y lo subieron a la cama, balbuceando frases incomprensibles en su dialecto natal. Los entenados llamaron al Dr. Cardoza, su médico de cabecera, quien acudió prontamente. Tras auscultar al paciente, le administró una pequeña pastilla de nitroglicerina, colocándosela debajo de la lengua.

Eudomilia miraba espantada como su seguridad personal se esfumaba por instantes y mandó presurosa a una sirvienta a llamar un sacerdote. La iglesia más cercana era la de San Antonio, atendida por frailes capuchinos. La muchacha regresó con uno de ellos. Al nomás entrar a la habitación y ver la condición del enfermo, se sacó del hábito un pomo de aceite consagrado y empezó a santolear al moribundo, trazándole una cruz sobre la frente y luego sobre ambas manos, al tiempo que recitaba en latín las oraciones rituales de la extremaunción. Don Salvador respiraba penosamente, sumido en un profundo sopor, cuando Eudomilia se acercó al fraile y le dijo:

– Padre, este hombre tiene que casarse conmigo, porque hemos estado viviendo juntos desde hace muchísimo tiempo.

– Pero, cómo sé yo que ésa es la voluntad del enfermo?

– Pregúnteselo a él.

– Señora, este hombre no está en condiciones de asentir.

– Si Salvador se muere en pecado mortal, usted será responsable de que se vaya al infierno.

– Señora, modérese. En las condiciones en que está el enfermo yo no puedo celebrar un matrimonio, ni siquiera in artículo mortis. Si en verdad quiere ayudarle a bien morir, debe usted —por pronta medida— salir de inmediato de esta habitación y no volver a entrar en ella mientras este hombre tenga un hálito de vida. Sólo así se pondrá fin al contubernio. Mientras esté usted en la misma habitación, el concubinato persistirá y nulificará los efectos saludables del sacramento que acabo de administrarle.

Salió Eudomilia de la habitación con manifiesto disgusto mientras el fraile le advertía nuevamente sobre las implicaciones funestas de una reversión al concubinato. Ignorando las protestas de la mujer, dio la vuelta y regresó al convento.

Cuando el Doctor Cardoza terminó sus ministraciones, le dijo a Eudomilia y a sus hijos:

– La condición del paciente es muy delicada. Podría no amanecer con vida. Es mejor estar preparados. Me explico?

– Sí, Doctor – respondió Eudomilia, llorosa e inquieta.

Pasada la medianoche la respiración de Don Salvador se tornó muy agitada y cerca del amanecer exhaló su último suspiro. Los entenados despidieron con expresiones de agradecimiento a las vecinas que les habían acompañado con sus rezos hasta ese momento y trancaron bien las puertas exteriores de la casa. Luego se dirigió Leonardo a la habitación del difunto, se plantó enfrente de la caja fuerte, hizo girar la rueda hacia uno y otro lado, deteniéndose en los números que conformaban la combinación, y empujó la manivela hacia abajo. Con un leve chasquido, se retrajeron los barrotes en cruz del cerrojo y se abrió la puerta de la caja fuerte. En su interior, apilados en los anaqueles había una gran cantidad de billetes atados en fajos, pagarés y cobranzas; las gavetas, contenían numerosas prendas, pendientes de redención. Leonardo cogió un puñado de éstas y se lo dio a su madre, diciéndole:

– Ahí tenés un anticipo.

Luego, tomó un fajo de billetes y se lo metió al bolsillo, explicándole a su madre y a Rafael, su hermano menor:

– Para el entierro y los gastos de los primeros días.

A continuación, le pidió a Rafael que le buscara un costal de buen tamaño. Cuando regresó el joven con un saco de bramante, lo llenó más arriba de la mitad con dinero efectivo y le amarró la boca fuertemente con un cordel. Para disimular la sustracción, dejó en la caja fuerte varios fajos de billetes, además de las prendas y cobranzas. Después de cerrar la caja, llevó el saco de dinero a su cuarto y lo escondió debajo de la cama.

En la mañana llegó de nuevo el Dr. Cardoza, constató el deceso del paciente, emitió el correspondiente certificado de defunción y lo envió —para su debida inscripción— al Registro del Estado Civil de las Personas, que se llevaba en la alcaldía. Don Salvador tenía reputación de hombre rico y avariento; su celibato y su falta de descendientes y aun de parientes cercanos en la línea colateral eran bien conocidos. Cuando el Registrador recibió el certificado, salió corriendo al despacho del Síndico Municipal y —poniéndoselo enfrente de las narices— le preguntó excitado:

– Ya supiste quien falleció?

– No. Quién?

– Escarpeta, el avaro!

– Y?

El Registrador no podía creer la ceguera o indiferencia del Síndico:

– Es que no sabés de quien te estoy hablando?

– Sí, del usurero italiano. No?

– De un hombre rico, solterón, sin hijos ni parientes conocidos, vecino de la capital por añadidura. Te dice algo ahora?

– Debe de haber testado.

– Y si murió intestado?

– No, hombre. De seguro testó, dejándoles el pisto a sus parientes en Italia.

– Todo testamento se puede impugnar. Además, el Municipio, como heredero potencial, estaría legitimado para cuestionar las pruebas de identidad y parentesco de los herederos designados y retardar el procedimiento hasta desesperarlos y hacerlos escupir aunque sea una tajada de la herencia. Me vas a decir que no querés ponerte esa pluma en el sombrero?

– Tenés razón. Voy a pedir la declaratoria de heredero en favor del Municipio de Managua, último domicilio del causante y que se opongan los pretendientes que puedan aparecer. Extendeme certificación de la partida de defunción

– Acordate de mí cuando estés en tu reino.

Mientras el Dr. Cardoza preparaba el cadáver para la vela y Leonardo se ocupaba de hacer con la funeraria los arreglos pertinentes para el sepelio, el Síndico Municipal presentaba en el Juzgado Civil del Distrito un escrito solicitando se declarase al Municipio de Managua —sin perjuicio de quien tuviera igual o mejor derecho— heredero de Don Salvador Escarpeta, por haber éste fallecido ab intestato, sin dejar descendientes legítimos o ilegítimos, cónyuge supérstite, ascendientes o colaterales en los grados reconocidos por la ley de cuya supervivencia se tuviese noticia. El escrito solicitaba asimismo se mandase guardar, bajo llave y sello, los bienes muebles del difunto hasta que se procediera al inventario solemne del patrimonio del causante. El juez proveyó de inmediato al aseguramiento precautorio de los bienes muebles del difunto.

Al regresar de la funeraria Leonardo había pasado directamente a su habitación. Terminaba de cambiarse de ropa cuando oyó voces en el zaguán y unos instantes después escuchó a la sirvienta decir a Rafael:

– Ahi están unos señores que quieren entrar. Uno de ellos dice que es juez y otro síndaco o algo parecido. Hay otro que no dijo nada y no sé lo que es.

– Deciles que yo los voy a atender…

le respondió mientras se dirigía en busca de su hermano mayor. Éste salía en ese momento de su habitación con el saco de dinero en la mano y antes que Rafael pudiera imponerle de lo que ocurría Leonardo se adelantó a decirle:

– Entretenémelos mientras yo escondo bien este saco…

y se dirigió presuroso al interior de la casa. Cuando llegó al traspatio, miró en todas direcciones en busca de un sitio seguro para esconder el dinero y, sin pensarlo dos veces, tomó impulso y lanzó con fuerza el costal por encima de la tapia que separaba la casa de Don Salvador de la de sus vecinos y amigos, los Ventura. Cuando se hubiesen marchado sus importunos visitantes iría a recoger el saco, antes de que sus vecinos pudieran percatarse siquiera de que lo había lanzado.

Arrimada a la pared del fondo del traspatio de los Ventura había una mediagua, que albergaba en una esquina el escusado y en la otra un tabanco donde guardaban calaches y ripios de madera. Al pie del mismo, atado a un poste, se mantenía Totumbla, el perro guardián, que se soltaba sólo por la noche cuando la familia se retiraba a sus habitaciones y el perro deambulaba libremente por la casa.

Quiso la casualidad ese día que al momento de lanzar Leonardo el costal de dinero por encima de la tapia Domingo Ventura se hallase cómodamente instalado en el asiento del escusado, satisfaciendo sus necesidades cotidianas mientras leía un periódico. Al escuchar un ruido sordo, bajó el periódico, levantó la vista y descubrió – tendido en el suelo frente a la puerta del escusado – un saco de bramante, al que poco le había faltado para caerle encima. Con calma pero sin pausa, dio por concluidos sus menesteres, se acomodó las faldas de la camisa dentro del pantalón, se abrochó la portañuela y se aseguró el cinto con la hebilla. Se acercó luego en silencio hasta donde yacía el saco. Sumamente intrigado, procedió a abrirlo sin dilación y – para sorpresa suya – encontró en su interior fajo tras fajo de billetes de banco, denominados en córdobas, la flamante moneda de Nicaragua surgida de la reforma monetaria de 1912, emitida y cotizada a la par de la divisa americana. La mayor parte de los billetes eran de alta o mediana denominación. A ojo de buen cubero, Domingo calculaba que el saco podría contener entre cincuenta y setenta mil córdobas: una fortuna importante en aquel entonces, si se considera que el capital accionario del Banco Nacional de Nicaragua, Inc. – el banco de reserva de la nación – era de sólo cien mil córdobas. Comprendiendo que quien había lanzado el saco no tardaría en llegar a reclamarlo y no estando dispuesto a perder esa oportunidad -literalmente caída del cielo – procedió a ponerlo a buen recaudo. Tras corta reflexión, decidió esconderlo en el tabanco, entre los calaches y ripios de madera que allí se guardaban. La presencia de Totumbla al pie de la escalera debiera bastar para disuadir a cualquiera que pretendiese subir al tabanco.

Habiendo dispuesto por el momento del saco, Leonardo dirigió sus pasos a la verja de madera que cerraba el paso del zaguán al corredor, donde estaba Rafael hablando con unos hombres de leva y sombrero de galleta. Haciéndose cargo de la situación, les preguntó con amabilidad:

– En qué podemos servirles, señores

– Soy el Juez Civil del Distrito – dijo el más alto de ellos, agregando a continuación, mientras señalaba a un hombre de bigote – El caballero es el Síndico Municipal y el otro, el Secretario del Juzgado – señalando finalmente al más pequeño y gordo de los tres.

– Estamos aquí para cumplir una diligencia judicial solicitada por el Síndico en nombre del Municipio de Managua, como heredero presunto de Don Salvador Escarpeta.

– Cómo es eso de que el Municipio es heredero de Don Salvador?

– Así lo dispone el artículo 1620 del Código Civil de 1904, cuando el causante muere intestado y sin dejar descendencia ni cónyuge ni ascendientes ni colaterales sobrevivientes.

– Pero mi mama vivía maritalmente con el difunto desde hace un muchos años.

– Lo siento caballero pero la ley sucesoria no reconoce las uniones de hecho; solamente el matrimonio civil o eclesiástico. Pero, dígame, son acaso ustedes hijos del difunto?

– No. Somos entenados. Pero nosotros creemos que Don Salvador debe de haber testado, porque él siempre le dijo a mi mama que a ella no le iba a faltar nunca nada.

– Habría que encontrar ese testamento. Entre tanto yo debo cumplir con el aseguramiento de los muebles y valores mobiliarios del difunto, bajo llave y sello. Hagan, pues, el favor de permitirnos pasar a cumplir con esa diligencia.

– Y si nos negamos?

– Pediría el auxilio de la fuerza pública para hacerlo.

– Pasen, pues, adelante y hagan lo que tienen que hacer, pero sin llevarse nada.

El juez, auxiliado por su secretario, procedió – bajo la atenta mirada de Eudomilia y sus hijos – a poner sellos en las puertas de los armarios, roperos y archivos en la habitación de Don Salvador, que servía a la vez de aposento y oficina. Cuando llegaron a la caja fuerte, el Síndico le dijo:

– Allí deben de estar el dinero y las prendas. Mande a abrirla para constatarlo – El juez miró inquisitivamente a Leonardo y éste se excusó diciendo:

– Sólo el finado tenía la combinación.

– No importa – dijo el juez – la sellaremos y volveremos otro día con un maestro cerrajero.

Concluida la diligencia, el juez levantó acta, la hizo firmar por todos los presentes y se marchó con sus acompañantes. En total, la diligencia de aposición de sellos había tomado un poco más de dos horas. Leonardo ya no podía contener su impaciencia y – tan pronto dobló una esquina el coche en que habían llegado los visitantes – salió corriendo a casa de los Ventura. Lo recibió Domingo a la puerta y se puso a disposición suya en todo lo concerniente al funeral. Leonardo agradeció el ofrecimiento y le aclaró:

– Ando en algo más privado.

– Vos dirés.

– Vengo en busca de un bulto que tiré por encima de la tapia para que no cayera en manos ajenas.

– En esta casa?Aquí no ha caído nada.

– No creo que lo hayas visto, porque lo tiré bien adentro, como por el traspatio.

– Pasá adelante. Ésta es tu casa – y le franqueó el paso, siguiendo de cerca al visitante que se encaminaba ya al interior de la morada.

Llegados al traspatio, Leonardo dirigió primeramente la mirada hacia el pie de la tapia; luego a todo el contorno. Le dio un vuelco el corazón al no ver el costal en el suelo. Escudriñó entre las matas que crecían desordenadamente por todo el traspatio, revisó el interior de un tinajón colocado a pie de boca de una lima-hoya, entró al excusado y se asomó a la fosa de la letrina, con resultados igualmente negativos. Finalmente, dirigió la mirada hacia el tabanco, pero no intentó subir a él por respeto a Totumbla, que – atado a su cadena – le gruñía agresivamente mostrando los colmillos. Tratando de reasegurar a Leonardo, le dijo Domingo:

– Cómo podés ver, allí sólo hay ripios y calaches. Además, lo que hayás tirado no podía haber caído allí, porque está bajo techo – preguntándole a continuación cínicamente – Estás seguro de que lo tiraste a este lado de tu casa? Porque aquí no hay nada y tampoco ha entrado ni salido nadie en toda la mañana. Sea lo que sea, lo que buscás estaría aquí, si lo hubieras tirado a este lado.

– Eso mismo digo yo y estoy, además, segurísimo de que lo tiré para acá y que oí caer el motete al suelo más o menos allí – decía Leonardo con voz quebrada, apuntando al sitio donde había oído caer el saco – No puede haber desparecido en el aire – decía repetidamente.

– Pero aquí no ha caído nada – sentenciaba Domingo, mientras insinuaba la salida a Leonardo.

Éste se resistía interiormente a abandonar la casa de los Ventura, haciéndosele cada vez más difícil disimular su enojo. Estaba convencido de que Domingo había hallado y escondido el saco, pero no podía pedir el auxilio de la policía, porque se autoincriminaría con la mera denuncia. Tampoco servía de nada amenazarlo, porque Domingo sabía de sobra que le faltaban agallas para llevar a efecto la amenaza. Estaba realmente en jaque. Lo único que se atrevió a hacer en su frustración fue rehusar a Domingo la entrada al funeral y mantener sobre él la presión del repudio, sin lograr hacer mella en la armadura de cinismo con que se revestió su contrincante.

Mientras tanto, la declaratoria de heredero en favor del Municipio avanzaba en el juzgado, a pesar de la insistencia del Consulado de Italia para que se mandase publicar edictos en el lugar de origen del causante citando a sus parientes más cercanos —si los hubiera— a reclamar sus derechos eventuales ante el juzgado competente. Aunque finalmente se accedió a lo pedido, nadie se presentó en respuesta a los edictos. Leonardo, por su parte, consultó con un leguleyo la posibilidad de producir póstumamente un testamento en beneficio de su madre, pero éste le dijo que eso sería demasiado peligroso por la notoriedad del caso. Lo único que lograron Eudomilia y sus hijos fue que el Notario inventariante nombrara a Leonardo depositario de la casa de habitación de Don Salvador y al hermano de Eudomilia depositario de la finca El Vapor, de la cual seguía siendo mandador. Esto les permitió continuar viviendo en la misma casa y aprovechar los esquilmos de la finca hasta la declaración del Municipio como heredero de Don Salvador y su eventual entrada en posesión de los bienes hereditarios.

Domingo, entre tanto, resistía la presión que le hacían Leonardo y Rafael, que le reclamaban continuamente la devolución del costal y lo cubrían de insultos cada vez que se encontraban. El dinero lo había guardado – sin sacarlo del saco – en un cofre reforzado con doble candado, que mantenía escondido en el tabanco, bajo la vigilancia de Totumbla. Sólo cuando – a instancia del Municipio y apercibimiento judicial de lanzamiento – abandonaron Eudomilia y sus hijos la casa donde habían vivido con Don Salvador, se atrevió Domingo a sacar poco a poco modestas sumas de dinero para mejorar la calidad de vida de su familia. Aunque la historia del saco de reales caído del cielo se fue filtrando gradualmente por la maledicencia de sus antiguos vecinos, Domingo mantenía un hermetismo absoluto sobre el tema y un estilo de vida espartano para no dar pábulo a lo que se rumoraba.

El 31 de marzo de 1931, un terremoto asoló la ciudad de Managua. La casa de los Ventura se contaba entre las pocas viviendas que quedaron en pie, pero dañada substancialmente. Juzgándola insegura, Domingo trasladó a su familia temporalmente a Diriamba, mientras reconstruía y mejoraba su casa original, incluyendo la instalación – en substitución de la vieja letrina – de modernos inodoros conectados a la nueva red de alcantarillado sanitario de la ciudad.

La destrucción causada por el terremoto era lo que los economistas llaman una destrucción creativa, porque – a la par que arruinaba a los dueños de casas derruidas y de establecimientos comerciales arrasados por el incendio subsiguiente – abría vastas oportunidades a otros inversionistas, con la visión y los medios para adquirir – a precio de terremoto, literalmente – los terrenos en que se asentaban las edificaciones destruidas y luego construir en ellos las viviendas y edificios comerciales de la nueva ciudad. Con fondos que sacaba discretamente del saco, Domingo fue haciéndose calladamente de varios solares muy bien ubicados. Construía en ellos casas de alquiler de una y dos plantas, que le generaban un buen ingreso mientras el lote de terreno subyacente incrementaba su valor año tras año. Eventualmente, en una esquina céntrica de la ciudad, erigió un edificio de cinco pisos, al que ostentosamente le puso su nombre. Construyó en la azotea un cómodo apartamento adonde mudó a su familia.

Aunque hubiera podido vivir fácilmente de sus rentas, jamás dejó Domingo de trabajar a comisión. Fundó una firma de corretaje de bienes raíces, de la cual era él mismo un importante cliente. A las oficinas de la correduría llegaban regularmente a visitarle sus viejos amigos y colegas de los tiempos en que su principal fuente de sustento era la intermediación en los negocios de Don Salvador. Sólo a este selecto grupo le permitía – aunque a regañadientes – hacer bromas referentes al saco de Escarpeta. Los sábados al mediodía solía llevarlos a beber cerveza y comer frijoles en cazuela con tajadas de plátano frito al establecimiento de la famosa Nicolasa, en las afueras de la ciudad, sobre la Carretera a Las Piedrectas, casi enfrente de la quinta del Conde Escoto, un curioso personaje del que se decía popularmente que “no era conde ni coto”. En cierta ocasión – después de varias rondas de cerveza – el más atrevido de los amigos cercanos se sacó del bolsillo un billete de lotería navideña y se lo puso a Domingo en la mano, diciéndole en tono suplicante:

– Sacame de la pobreza, hermano. Haceme el favor de pasarte este billete de lotería por el trasero para que me salga premiado.

La suerte reside a veces en los sitios más recónditos.

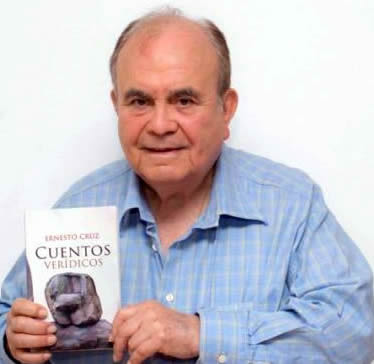

El autor nació en León de Nicaragua en 1931 y recibió su educación básica de escuelas privadas en Managua, Diriamba y Granada, completando sus estudios secundarios en The Bullis School, en Silver Spring, Maryland. Sus estudios superiores los inició en Granada en la Universidad de Oriente & Mediodía, hoy extinta, y los completó en León en la Universidad Nacional de Nicaragua, de la que recibió el grado de Doctor en Derecho en 1956. Antes de concluir sus estudios superiores contrajo matrimonio con Sonia Valle Peters, con quien procreó sus cuatro hijos Ernesto, Sonia, Eduardo y Rodrigo. Tras varios años de ejercicio profesional, se marchó con su esposa e hijos a Cambridge, Massachusetts, en persecución de un doctorado (Ph.D.) en Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard, el cual recibió en 1968. A la conclusión de sus estudios de post-grado, fue designado Rector del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), permaneciendo al frente del mismo hasta 1980. Durante su tenencia del cargo dio forma a la institución. A su retiro de INCAE se trasladó con su familia a Miami, Florida. En 1990, recibió de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami su tercer doctorado (J.D.), con énfasis en Derecho Corporativo. Durante tres décadas se desempeñó como director y consejero general de empresas internacioales como BAC INTERNATIONAL BANK, CREDOMATIC y GBM CORPORATION. A su retiro, regresó con su esposa a Nicaragua, donde en su tiempo libre se ha dedicado a escribir, habiendo publicado ya dos libros: INCAE, los Años Formativos (2017) - una historia de la institución a la que dedicó los mejores años de su vida - y Cuentos Verídicos (2018), una colección de veinticuatro cuentos cortos sobre personajes y acontecimientos reales.