Pablo Antonio Cuadra sobre Ernesto Cardenal

1 febrero, 2023

Carátula ofrece a sus lectores este ensayo de Pablo Antonio Cuadra donde estudia cuidadosamente los libros de Ernesto Cardenal.

La historia de Nicaragua se abre, dual, con un cacique que dialoga y otro que combate. Al cacique Nicarao, cuando se le presentan las extrañas gentes del otro lado del mar, le interesa contrastar su mundo con el otro: pregunta, filosofa, dialoga. El cacique Diriangén no piensa más que en sacar a los extranjeros; sorpresivamente los ataca. De las dos fuentes nace un pueblo. A este pueblo se le conoce universalmente por dos figuras: Rubén Darío y César Augusto Sandino. De ahí que algunos digan que el nicaragüense es un poco poeta y un poco guerrillero. Es un decir, que en el caso de Ernesto Cardenal cobra nueva fortuna. Se trata de un monje. Un monje absolutamente sorpresivo y peculiar: revolucionario y poeta.

En 1965 un grupo de amigos nos embarcamos en Granada, puerto del Gran Lago de Nicaragua, con Ernesto Cardenal, que días antes había sido ungido sacerdote, íbamos hacia el archipiélago de Solentiname, un bello y abandonado grupo de islas situado al otro extremo de nuestro Mar Dulce. Ernesto dijo misa en el barco −su nave de iglesia− entre vuelos de cormoranes y de garzas. La isla de su fundación −Mancarrón− tenía una vieja ermita casi en ruinas y estaba llena de monte y breñales, salvaje, pero situada en uno de los paisajes más bellos del mundo. Comenzaron a llegar nativos en canoas y botes. Isleños sembradores de milpas y pescadores. Esa iba a ser su parroquia, su pequeña, rústica y lacustre trapa para un experimento de contemplación y de servicio.

Cuatro años después la isla no ha perdido aún su pobreza campesina. Pero varias cabañas, una pequeña casa de madera para huéspedes y la rústica ermita pintada y decorada por los nativos, invitan al navegante. Los isleños han formado una cooperativa y tienen en comunidad un pequeño barco a motor para llevar los productos. Una escuelita de arte produce cerámica, esculturas y pinturas de los nativos −”la escuela de Solentiname” de arte primitivo que ya tiene mercado en las galerías de exposiciones de Managua− y una corriente de jóvenes o de visitantes del exterior− poetas, artistas, peregrinos, hombres que quieren paz, hombres que buscan algo− cruzan el lago en incómodas lanchas y llegan a Solentiname, a sus silencios y a sus diálogos.

Allí vive, descalzo y barbado −una barba canosa que le agrega años y le imprime un aire profético− vestido con el traje del campesino, trabajando artesanías, haciendo esculturas, escribiendo sus poemas, leyendo, contestando correspondencia del mundo entero, predicando, llevando los sacramentos, ayudando al pueblo o escribiendo para los diarios de la capital cartas iracundas contra los abusos del poder o contra las claudicaciones de su propia Iglesia, un poeta cuya poesía es hoy la más leída de América. Un joven a quien vi crecer como a un hijo, con la cercanía y con la extrañeza, con la intimidad y con la lejanía del padre al hijo, y que ahora me pide que escriba este prólogo para su obra, sin saber lo difícil que se me hace escribir y dejar de escribir, trazar fronteras, salirme de mí para tomar perspectiva, en un alejamiento de lo suyo en el cual nunca me he ejercitado.

Ernesto Cardenal se crió entre poetas. Primo de José Coronel Urtecho −por su madre− y primo mío −por su padre−, no necesitó mucho esfuerzo para dirigir sus primeras inquietudes literarias hacia buenos libros y compañías. Su abuela −doña Agustina−, mujer exquisitamente culta, fue también gran lectora y buena consejera. Yo lo recuerdo pequeñito, con un rostro de pájaro distraído, agudo e inquieto, sentado en una butaca, los pies sin tocar el suelo, leyendo totalmente abstraído del mundo, versos y versos sin parar. Desde entonces sólo le interesó la poesía, únicamente la poesía. “Todo es poesía. Todo puede hacerse poesía”.

Aunque Ernesto nació en Granada (en 1925), de niño tuvo que vivir unos años en León. Allí −él lo ha dicho− se sumergió en la atmósfera mágica de la infancia y de la casa de Rubén, hechizada entonces por la presencia alucinante de Alfonso Cortés, nuestro extraordinario poeta demente. Vivió en el barrio de más abolengo para la poesía nicaragüense.

“Yo vivía en una casa grande junto a la iglesia de San Francisco que tenía una leyenda en el zaguán que decía AVE MARÍA”.

Allí nacieron sus primeros poemas. De León pasó al colegio Centroamérica de Granada donde tuvo como profesor y guía a un gran poeta jesuita, Ángel Martinez, y por compañeros a dos colegiales, Ernesto Mejía Sánchez y Carlos Martínez Rivas, que pronto irrumpirían −junto con él− en nuestra literatura, marcando una nueva generación.

Cuando fundé en 1942 los Cuadernos del taller San Lucas (la revista en que esta nueva generación dio sus primeros pasos), Ernesto −que entonces terminaba su bachillerato− llegaba a nuestras tertulias a hablarnos de sus amores y a leernos sus poemas de amor. Vivía enamorado, en el exacto sentido de la palabra, porque para él no tenía entonces otra significación la vida que amar, y el día que su amada traicionó sus sueños, escribió un largo poema, La Ciudad Deshabitada, destruyendo la ciudad de su locura, quemando a Granada como Walker, reduciéndola a cenizas con lo que aún quedaba de su primer fuego amoroso. Fue un primer gran poema, el poema que lo dio a conocer en Centro América y México y que ahora Ernesto se niega a publicar porque en él todavía circulan impunemente las influencias iniciales y un hermoso aunque incontrolado surrealismo verbal cuyo barroquismo cortó a tiempo, aunque seguramente sigue siendo símbolo de tentación en su poesía.

Luego partió a México. Estudió en Mascarones filosofía y letras y escribió, como tesis para obtener la licenciatura, un conjunto de ensayos sobre los poetas de Nicaragua titulado Ansias y Lengua de la Nueva Poesía Nicaragüense.

Al final de este estudio, Ernesto habla de su generación y de lo que en esos años −a mitad de la década del 40− pensaba de su poesía: “Ahora en Nicaragua como en todas partes −dice− está llegando una nueva generación. Estos años han sido justamente el límite en que la poesía considerada hasta hoy como actual ya está dejando de serlo. Naturalmente, esa siempre retrasada crítica literaria tardará aún en reconocer esta poesía; pero esta poesía, novísima poesía, existe ya en América y España y ha alcanzado la mayoría de edad literaria. Hasta la vez, ella se ha manifestado menos decididamente iconoclasta que la generación anterior, por ejemplo. Por sus voces iniciales parece ser que esta poesía por venir será más de orden y de integración que de innovación, y que, lejos de destruir lo ganado por la penúltima generación literaria, surgida hace un cuarto de siglo, esté ya dejando de ser poesía dispersa y fragmentaria, poesía en añicos, como antes”.

Sin embargo, la poesía de Ernesto no había llegado entonces a su mayoría de edad y no encontraría su propio camino hasta recibir el impacto de la poesía de Estados Unidos, sobre todo de la de Ezra Pound. Ernesto pasó de México a la Universidad de Columbia en Nueva York, donde estudió literatura norteamericana y aprendió el inglés. Fue a su regreso cuando el poeta −sin haber perdido su fluidez original− demostró haber adquirido los recursos para someter, objetivar y dar toda su fuerza expresiva y diurna al río huguesco de su verbo, solo comparable en América al nocturno Amazonas de Neruda. Es importante señalar este cambio de luz en la poesía de Cardenal, que se operó por el magisterio de Pound. De soñador nocturno, Ernesto pasó a ser un nombrador diurno, exteriorista, diáfano y −con frecuencia− épico. Todo el avance de perfección en la poesía de Cardenal ha tenido como trasfondo esta lucha de su hombre solar por dominar al viejo sacerdote de la luna que ofició en La Ciudad Deshabitada y que siempre regresa, solapadamente y no sin encantos, a su poesía.

Las primeras obras del nuevo Ernesto fueron poemas largos con un común denominador: la visión de América desde un ojo foráneo. Los piratas, Drake, Raleigh, el filibustero Clinton Rollins, viajeros gringos, el cónsul norteamericano Mr. Squier, etcétera, son los sujetos desde los cuales Cardenal redescubre su Nuevo Mundo. Usa el ojo azul para recuperar la extrañeza ante lo propio. Y usa también el texto ajeno. Este recurso poundiano −en el cual Ernesto se volvió verdadero maestro− consiste, más que en el collage, más que en la cita de un trozo de rango poético, en una sabia redistribución de la prosa del historiador o del viajero hasta que alcance un nivel lírico o épico. Sus poemas son así, bellos y vastos documentales ajenos cuya gracia está en los cortes y en las junturas. En Squier en Nicaragua ya se advierte, como en un primer ejercicio, esta poetización de la prosa documental que alcanzará su más alto logro en El Estrecho Dudoso y que es uno de los grandes aportes de Cardenal a la poesía en lengua española.

Sin embargo, cuando Ernesto ordena su poesía, prefiere iniciarla con sus Epigramas. No sé si él es consciente de la demarcación que con este orden establece. Porque, a mi juicio, la escarpa que divide nuestra generación (llamada de “Vanguardia” en Nicaragua) de la siguiente, es decir, de la de Ernesto, es esta irrupción del epigrama o de la “actitud epigramática” ante la vida, valga la expresión. Esta actitud acabará arrastrándonos también a nosotros y será con el tiempo una irresistible influencia de ellos −de Cardenal, de Mejía Sánchez y de Martínez Rivas− sobre sus antecesores inmediatos. De la alegría descubridora y experimental; de la burla antiburguesa; de un cierto sentido lúdico de la poesía y de un sentimiento de seguridad y optimista ante las posibilidades de “lo nuevo” (“confesándolo o no, sentíamos cercano y perceptible ya, un ocaso de lo actual y una nueva aurora”, decía Demián de Hesse), la siguiente generación pasa a un mundo hostil y cerrado al que hay que atacar y del cual hay que defenderse colocando en la poesía el aguijón, el arma enconada que permite atacar lo monstruoso desde la pequeñez. Lo que ha sucedido es una inmensa y devastadora guerra mundial, y detrás de su foso atómico lleno de cadáveres se levanta un muro que a todos nos cierra el paso, el Muro del Poder.

“Nuestros poemas no se pueden publicar todavía.

Circulan de mano en mano, manuscritos,

o copiados en mimeógrafo. Pero un día

se olvidará el nombre del dictador

contra el que fueron escritos

y seguirán siendo leídos”.

Ellos −los poetae novi− recogían, además, nuestra amarga experiencia. Volvíamos de la derecha, triturados por esas “grandes palabras” a las que habíamos rendido culto (“tengo miedo de esas grandes palabras que nos hacen tan desgraciados”, había dicho Joyce en Ulises), y el Poder que habíamos exaltado y deseado, se volvía contra nosotros y contra el pueblo. Una época de la poesía nicaragüense había terminado. La época que se había abierto con la Oda a Rubén (en 1925) de Coronel Urtecho y que se cerraba con mi Canto Temporal (1943) y con el Canto de Guerra de las Cosas de Joaquín Pasos (1945). Entrábamos a una tierra no-prometida −a The Waste Land− donde crecía, como un volcán exiliante, la potencia demoníaca del Poder. Nuestra literatura iba a reflejar la lucha contra “los arcontes de este eón” (1 Cor. 2: 6, 8). Y ese pathos y esa lucha vincularía la poesía de ambas generaciones durante un buen trayecto.

Ernesto recibe prontamente la respuesta. Un día me envía secretamente un papel: “Pablo Antonio: hay una orden de prisión contra mí por el epigrama. Voy a esconderme xxx. Avísale a Adelita”. Del escondite sale a conspiración. El poeta en la escuela del guerrero: armando y desarmando ametralladoras. Participando en reuniones clandestinas, en preparativos subversivos.

“Yo he repartido papeletas clandestinas

gritando: ¡VIVA LA LIBERTAD! en plena calle…”

Pero una noche el volcán estalla. Es abril de 1954. “En abril, en Nicaragua, los campos están secos.” Una infidencia permite a Somoza coger los hilos en el preciso momento de la rebelión. Y comienza la masacre. Cae una losa de plomo sobre Nicaragua. Decenas de jóvenes son torturados y luego pasados por las armas. Centenares caen presos. Y ¿Ernesto? ¿Ha sido hecho prisionero? ¿Lo han asesinado?… Una racha de suerte le permite salir inadvertido de la trampa y esconderse. Así, en largos días de terror −en horas de catacumba−

“los perros de la prisión aullaban de lástima,

los vecinos de los cuarteles oían los gritos…”

Nace uno de los grandes poemas de Hispanoamérica Hora 0.

Ernesto Cardenal fue desde siempre un enamorado del amor. Buscó el amor donde pudo. Lo buscó con nombre y apellido una y otra vez. En una vieja carta escrita cuando estudiaba en México decía:

“He leído Las Sirenas a Cherinto, aquí, solo, en la tranquilidad de mi cuarto mientras que lejos resonaba un mar. “Y la sirena blanca va a ver el sol” (R. Darío). Yo estoy siempre atento a todas las sirenas. Yo creo que a usted no le extrañaría esto. Hay que recordar que Ulises no se vendó los ojos ni se tapó las orejas. Las quería ver. Quería oírlas. El poeta no debe vendarse nunca, creo yo, ni ponerse cera en los oídos. Yo estoy muy atento a todas las sirenas, sin perder el menor gesto, oyendo sus cantos, viendo sus cabellos, sus brazos, cómo se sumergen y vuelven a aparecer otra vez a la superficie llena de conchas, de corales, de algas. Y todo el mar esté lleno de ellas y de sus cantos…

Muchas veces me pregunto por qué hay siempre detrás de la mujer un animal, un pescado, un dragón. Entre la princesa y el príncipe hay siempre un dragón que matar. Entre mi amor y yo, hay muchos dragones. Entre Beatriz y Dante también había. ¿Recuerda usted cierto maravilloso juego en el que había un oso entre la Petenera y el Poeta? ¿Debemos encontrar encantada a nuestra señora Dulcinea, para ir por el mundo a desencantarla? Junto a toda ninfa hay un monstruo que debemos matar”.

El poeta no sólo pasó por el mar de las sirenas sino que decidió convertirlo en su Mare Nostrum. Sin embargo, no era plural. Buscaba UNA mujer. “No hay más que una −decía en una carta−. A mí no me interesan las mujeres, en plural, con minúscula; es la Mujer con M grande, con nombre propio (un nombre que yo sé bien) y que hay adentro de ellas.”

Los nombres donde buscó ese Nombre están en sus poemas y epigramas o en el olvido. Ulises iba y volvía a su mar, insatisfecho. Conspiraba y amaba. Troya y Circe. Un día mataron al dictador. Pareció que había caído Troya. Otro día…

Era otra vez abril. Yo no sabía nada. Ernesto llegó a mi casa con una carta en la mano, pálido y haciendo un esfuerzo para vencer su emoción, me dijo: “Me voy a la trapa”. −Sorprendido, emocionado también, quise hacerle mil preguntas− “Lo he mantenido en secreto pero tengo mucho tiempo de venir madurando esto”, me dijo y me mostró la carta en la cual Thomas Merton, el gran poeta trapense, le participaba que había sido aceptada su solicitud. Ahora se aclaraba y descifraba el misterioso párrafo final de aquella carta sobre las sirenas:

“…Porque yo para eso estoy aquí agonizando, en cruz, para eso me clavan, para que pueda ver el mar y oírlo. Para que después, cuando lleguemos a Ítaca, la poesía, tierra firme adonde se dirige nuestro viaje por el mundo, pueda contar cómo era y cómo cantaba “la sirena blanca que va a ver el sol”. Cuando se retiran las sirenas, al atardecer, y queda desierto el mar, entonces me vuelvo hacia el mástil y estamos solos, frente a frente, él y yo.”

El silencioso pero implacable Ser que se interponía entre Beatriz y Dante, el “monstruo” cuya sombra interruptora veía cruzar Ernesto entre cada princesa y él, no era otro que el Celoso, el Insistente, el Asediante Lebrel celeste −The Hound Of Heaven− que trotaba tras él “con tranquilo avanzar y augusta urgencia”,

“deliberated speed, majestic instancy”

sin darle descanso, ni paz. Era el amor mismo quien lo atrapaba al fin. El 8 de mayo de 1957 entró Ernesto a la trapa de Gethsemany en Kentucky. Cuando dos años después Ernesto -por motivos de salud- se ve obligado a dejar la vida trapense y pasa a Cuernavaca, en México, a proseguir sus estudios y su vida religiosa con los benedictinos, sus amigos le publican un breve libro de treinta y un poemas, fruto de aquella experiencia. Se titula Gethsemany, Ky. Su amigo y maestro de novicios, Merton, lo prologa.

“Cardenal-dice Merton-solicitó su ingreso a Gethemany y lo recibimos en el novicidado en 1957. Acababa de exponer unas esculturas muy interesantes en la Unión Panamericana de Washington y durante su noviciado continuó trabajando el barro. Él fue una de las raras vocaciones que hemos tenido aquí, que han combinado en una forma clara y segura los dones del contemplativo y del artista. Su trabajo poético, sin embargo, por un plan deliberado, estuvo bastante restringido en el noviciado. Escribió tan sólo las notas más sencillas y prosaicas de su experiencia, y no las desarrolló en forma de ‘poemas’ conscientes. El resultado fue una serie de sketches con toda la pureza y el refinamiento que encontramos en los maestros chinos de la dinastía T´ang. Jamás la experiencia de la vida de novicio, en un monasterio cisterciense había sido dada con tanta felicidad, y al mismo tiempo con tanta reserva. Él calla, como debía, los aspectos más íntimos y personales de su experiencia contemplativa, y sin embargo, ésta se revela más claramente en la absoluta sencillez y objetividad con que anota los detalles exteriores y ordinarios de esta vida. Ninguna retórica del misticismo, por muy abundante que fuera, podría haber jamás presentado tan exactamente la espiritualidad sin pretensiones de esta existencia monástica tan sumamente llana. No obstante, el poeta permanece consciente de la relación con el mundo que ha dejado y piensa mucho acerca de él, y uno puede observar cómo el purificador aislamiento del monasterio provoca una renovación profunda y un cambio de perspectiva, con lo cual el ‘mundo’ no es olvidado sino que es visto bajo una luz más clara y menos engañadora”.

La trapa fue para Ernesto la plataforma de lanzamiento para un vuelo infinitamente maravilloso pero infinitamente increíble para quien no comparta su fe; sin embargo, su poesía sufrió tal purificación que difícilmente puede no delatar este acontecimiento al profano. Lo que Merton perspicazmente anota – “esa renovación profunda”- es el fruto: la absoluta sencillez, la pureza y la objetividad que Merton compara con la de los maestros chinos de la dinastía T´ang. Es el mismo Cardenal pero definitivamente despojado de lo accesorio. Es el descubrimiento de la humildad desde la expresión poética o, si se quiere, desde la literatura. La poesía que hace un voto de pobreza, sin saber, quizás, que ése es su voto de riqueza: la madurez de la exactitud de la manzana de Cézanne.

La trapa es para Ernesto una escuela literaria porque es una escuela de amor. Para comprender a fondo lo que quiero decir haría falta leer el libro en prosa que Ernesto escribió también como fruto de su estadía en Gethsemani: Vida en el amor. Tanto en sus poemas como en este libro lo que se advierte es la aparición de un ingrediente nuevo, misteriosamente presente y activo: una “savia” interna, vitalizadora e incandescente, que, desde la trapa en adelante, circulará en toda su poesía. Me he preguntado si la gran popularidad de la poesía de Cardenal en nuestro tiempo, si la apasionada atracción que ejerce entre las nuevas generaciones, no reside, en última instancia, en esa sutil esencia: “La sustancia no falsificada de nuestro ser es amor. Somos ontológicamente amor”, escribe Ernesto en el libro citado.

Es verdad que Cardenal ha dado -y ha sido su hallazgo- con la lengua de su tiempo, pero esa comunicabilidad poética no repercutiría tan adentro del hombre nuevo, hasta sus últimos espacios, hasta la raíz de su sed, si el AMOR no humedeciera esa lengua con su virtud de resurrección y esperanza.

“En la Pascua resucitan las cigarras

-enterradas 17 años en estado de larva-

millones y millones de cigarras

que cantan y cantan todo el día

y en la noche todavía están cantando…”

Y ya se puede cerrar el apocalipsis atómico sobre el mundo. El Amor mira más allá:

“Y vi en la Biología de la Tierra una nueva Evolución”.

O puede caer La Gran Babilonia, y el Amor siempre oirá

“…un Cántico nuevo

y todos los demás planetas habitados oyeron cantar a la tierra

y era un canto de amor”-

Es el Amor, también el que salva la Historia. El que extrae vida de “Las Ciudades Perdidas” y de los “pasados katunes”. E incluso la momia del viejo inca llevada a la vitrina del museo adquiere misteriosamente fuerza para guardar la esperanza:

“El viaje era Más Allá no al Museo

pero en la vitrina del Museo

la Momia aún aprieta en su mano seca

su saquito de granos.”

La siguiente obra de Ernesto después de Gethsemani Ky, fue su libro más afortunado: los Salmos. Traducido a casi todas las lenguas de Europa -alcanzando ediciones hasta de quince mil ejemplares, como en Alemania-, sirvió también para darle a su autor relieve universal. No pocas leyendas comenzaron a tejerse alrededor de su persona, y viajeros de Europa -atraídos por el lejano mito- visitaban y aún visitan mi oficina para preguntarme: ¿cómo se llega a Solentiname? ¿Cómo es el Monasterio en Solentiname? Esperan tal vez una abadía, un romántico convento, y no las rústicas cabañas donde vive el poeta a nivel de nuestra pobreza campesina. Evtushenko, queriendo ungir la reciente celebridad de Ernesto, se había apresurado a decir: “Cardenal es el principio de una nueva era de poesía en América, la fusión del cielo y la tierra, del hombre con Dios. Para él la pasión de Cristo es ante todo una pasión humana.” Ciertamente, en este libro de Ernesto -y en su continuación, que es la Oración por Marilyn Monroe y otros poemas– el Amor se manifiesta como SOLIDARIDAD. El “Yo” del poeta es un “Nosotros” universal, que, según anota Dorothee Sölle, “implica la percepción de todos los que sufren. Por eso puede aparecer en los gritos de sus Salmos un ‘Yo’ que representa al ‘Hombre’ sin selección, sin reducción, sin olvido y sin supresión. Dirigirse a Dios significa aquí: declararse solidario con todas los desamparados”. Esta forma de oración captó en su momento todo el cambio del mundo. Cardenal oró con la palabra de su tiempo a ras del universo. Pero no debe perderse de vista la singular hazaña literaria que el poeta realizó para expresar, en toda su emoción y con toda autenticidad, esta percepción mística de la solidaridad humana: vertió en los más prestigiados y antiguos odres de la oración judeo-cristiana, el licor reciente y doloroso del hombre de hoy, incluso su expresión científica, y usando una hábil -en cuanto poética -sustitución de elementos antiguos por modernos, logró que el bellísimo molde de los salmos, no sólo no perdiera su acumulada carga de siglos de tensión religiosa, sino que prestara esa energía a la voz nueva y humanista. Aquel sugerente deseo o empeño de Rubén: “Es con voz de la Biblia…/ que había de llegar hasta ti/”, encuentra su plena realización en el arte de injerto logrado por Cardenal. La experiencia de los Salmos permitió a Cardenal proseguir su oración más libremente aún hasta los poemas del libro siguiente. Allí, en Oración por Marilyn Monroe y en Apocalipsis, sube al punto más alto del sentimiento de solidaridad y de su técnica de sustituciones alucinantes.

Luego Cardenal, sin hacer una pausa, cambia dirección y vuelve a una veta propia apenas explorada anteriormente. Esta veta la descubrió Cardenal -muy joven- guiado por el Conquistador de Archibald McLeish. Entonces produjo poemas como Raleigh, Los Filibusteros, Squier en Nicaragua, de los cuales ya hemos hablado y en los cuales la historia -“el cuento de la tribu”- es más un viaje de descubrimiento que una conquista. En ellos Cardenal solamente “narra” -utilizando el “ojo ajeno” como anteriormente dije- las escenas perdidas del pasado. Las restituye. Ahora -al escribir El Estrecho Dudoso y el Homenaje a los Indios Americanos– regresa por el mismo camino, pero la operación es distinta: el futuro es lo importante del pasado. Ahora establece un contraste constante, una tensión creadora entre el ayer y el hoy: grandes metáforas sinfónicas van uniendo o contraponiendo tiempos. Ahora el documental del pasado se proyecta irónicamente o revolucionariamente sobre la pantalla del presente: la revolución es el contenido de la tradición. Ahora Cardenal revela su pleno dominio de esta forma narrativa y épica, y registra un impresionante arsenal de recursos y técnicas de expresión y composición. Pero, para que este cambio se produjera, se necesitaba la escuela de sobriedad y estilización de la trapa y sobre todo el magisterio de Ezra Pound. Fue José Coronel Urtecho su introductor y predicador, y todos en algún momento recibimos alguna lección, alguna corrección de rumbo en el camino, de este genial guía de la poesía universal. Pero ha sido Ernesto quien puede llamarse plenamente -como él mismo se llama- “discípulo de Pound”. Ernesto no imita a Pound. Lo aprende. Y hace algo más: lo facilita. Hay en Ernesto un Pound caritativo que se apresura a llevar al lector resueltas, y favorablemente explícitas, aquellas sugerentes y casi cifradas indicaciones que en Pound exigen un esfuerzo casi heroico de cultura personal. Fue Pound también quien proporcionó a Ernesto los mejores recursos de su característico “exteriorismo”. El exteriorismo, la objetividad poética “austeramente fiel a la realidad inmediata y exterior”, es una de las corrientes más ricas y dominantes en la poesía nicaragüense después de Rubén, pero Cardenal recoge su caudal, lo aumenta con su admirable asimilación de los Cantos poundianos y lo encauza victoriosamente hacia el terreno de la épica.

En su prólogo al Estrecho Dudoso, José Coronel Urtecho dice “que Cardenal presenta, mejor diría: nos hacer ver, nos hace presenciar (el vasto mural cinemático de la historia de Centro América) en sus versos estrictamente funcionales, visuales, ‘proyectivos’ -como diría Charles Olson-, es decir, ajustados a las facilidades de la máquina de escribir para registrar una nueva sensibilidad, aunque no menos fieles a las experiencias originales que constituyen el asunto del Estrecho Dudoso, ya que a menudo proceden parcial o totalmente de documentos contemporáneos a los sucesos, cartas, cédulas, actas y narraciones de cronistas o historiadores, Las Casas, Bernal, Oviedo, Herrera, Pedro Mártir de Anglería, etcétera, etcétera, cortada, distribuida o si se quiere dosificada la comunicación con un ritmo correspondiente a las intensidades combinadas de la atención, la excitación emocional y la respiración y con la rápida técnica alucinante de una película documental, que es, a mi juicio, la técnica apropiada para una nueva épica”.

Después de navegar el Estrecho Dudoso, Ernesto se adentra aún más en el pasado para incursionar en Las Ciudades Perdidas de los indios. En el carácter de su poesía, sin embargo, se opera un cambio. En el Estrecho Dudoso el pasado es proyectado sobre el presente con intención “epigramática”: los textos históricos, cuanto más objetivamente expuestos, más agresivamente obligan al lector a una actitud crítica contra el presente que ellos reflejan en su espejo profético. Verbi gratia, Pedrarias es Pedrarias, pero es al mismo tiempo, por magia poética, Somoza disfrazado de Pedrarias. En cambio, en su nuevo libro, Homenaje a los Indios Americanos, la proyección del pasado -aunque no pocas veces aguijonea, con contrapuntos irónicos, nuestra realidad presente- cobra una dimensión de esperanza. “Se trata de una poesía que anuncia -dice José Miguel Oviedo-, que culmina en una epifanía cuyo protagonista será el hombre desalienado en medio de una sociedad concebida como Fraternidad. Pero esta arcadia futura no es un sueño en el vacío; la hazaña poética de Cardenal consiste en hacernos ver que la historia de América es una predicción, que esa utopía ya ocurrió y que nuevos signos la anuncian en medio de la hecatombe”.

Sin embargo, para valorar plenamente este nuevo libro de Cardenal se debería de estudiar sus antecedentes y aportes dentro del proceso de la poesía nicaragüense y de sus experiencias de reincorporación del indio y de lo indio desde que Rubén dio el primer paso al escribir Tutecotzimi. No me corresponde a mí hacerlo pues estoy inserto de ese proceso. Alguien deberá rastrear ese camino -que es la ruta de la exploración misma de lo americano-, ruta que parte del relato arqueológico de Rubén hacia el descubrimiento del indio que llevamos dentro -a la vivencia del mestizaje, que fue el aporte de Joaquín Pasos-, para seguir adelante y conquistar luego el ojo del indio, para mirar el mundo, y su expresión para nombrarlo (como lo hicieron otros poetas) y, una etapa después, para asumir sus mitos, para integrarlos al lenguaje poético de América y devolver a la vida americana las profundas raíces de su autenticidad original. Este escalafón de la poesía antecedente sirve a Cardenal para dar un paso más, para penetrar a una puerta prohibida, para avanzar, más allá del mestizaje: a la peligrosa zona arqueológica -que no pudo resucitar Rubén- y que Cardenal sí resucita, porque el indio ha dejado de ser “el indio” para ser, simple y hondamente, el Hombre. Por eso también su pasado deja de ser el infranqueable pasado para transformarse en Utopía. “Estos poemas de Cardenal -dice Oviedo- contienen una utopía que se cumple entre el tiempo de los mitos indígenas y el tiempo apocalíptico de Occidente, entre los orígenes y el desastre: esos mundos que consideramos muertos y lejanos, están aquí, y la Historia puede, otra vez, comenzar”.

Este artículo se publicó como prólogo a un Antología de Ernesto Cardenal en 1971

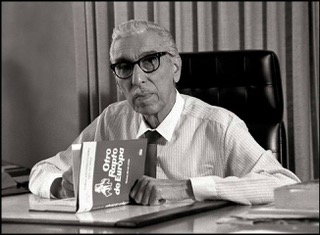

Managua 1912-2002. Fue uno de los intelectuales más prominentes de Centroamérica durante el siglo XX, cuya obra abarca poesía, ensayo, teatro, crítica, artes gráficas y cuento. Como integrante del Movimiento de Vanguardia contribuyó a renovar las letras nicaragüenses y ejerció un prolongado magisterio a través del periodismo. Creador de La Prensa Literaria y la revista El pez y la serpiente, fue escritor prolífico y humanista que exploró las raíces de la identidad nicaragüense, en diálogo con la cultura universal. Sus Obras Completas han sido publicadas en nueve volúmenes por el Grupo Financiero Uno, bajo la conducción de su nieto Pedro Xavier Solís. Fotografía de Pablo Antonio Cuadra por Jaime Martín Chamorro Argeñal.