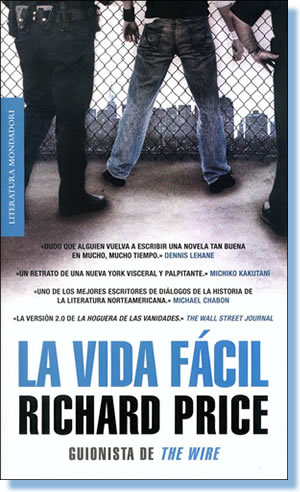

Yo soy mi hijo (La vida fácil, nueva novela de Richard Price)

1 agosto, 2010

Cumplida periodista y crítica literaria, Mar Padilla nos acompaña en la sección Crítica de Carátula y nos comparte su mirada acuciosa y a la vez concisa para adentrarnos en los submundos de La vida fácil, la nueva novela de Richard Price.

Un viejo lugar común es afirmar que cuando visitas por vez primera Nueva York te pasma que sea exactamente como en la tele. Es el reflejo de nuestro conocimiento contemporáneo: la pantalla lo define todo. En este siglo y tras la caída de las Torres Gemelas, el colosal negocio inmobiliario, las políticas municipales y las series de ficción han forzado una imagen amable, limpia y cercana de Nueva York. Una percepción que ha arraigado entre nosotros pero que, como tantas, no es más que un tramposo artefacto ficticio. La obstinación sigue siendo una indiscutible característica de la realidad, y ésta nos relata que en New York siguen habitando personas desesperadas que sobreviven a la espera de un golpe de suerte –o de pistola- que los arroje entre las piernas de la gran vida.

Con la serie The Wire, de HBO, David Simon revolucionó el uso de la pantalla y arrancó la venda de los ojos de millones de telespectadores al mostrar el trágico –e hipnótico- espectáculo de la desidia, la corrupción y la desesperanza en la ciudad de Baltimore y, con ella, la de las ciudades de Estados Unidos. La originalidad y suprema virtud de Simon a la hora de narrar asuntos tan manidos es su empecinamiento en hacer maniobrar a sus personajes siempre dentro de la tonalidad de grises –la incertidumbre, la ambigüedad, la complejidad-, cuando el eje de los relatos televisivos suele transcurrir en un mundo maniqueo, donde sólo se conoce el blanco o el negro, el bien o el mal.

Richard Price (Nueva York, 1949) es también un maestro en retratos de turbias tonalidades. Consumado guionista –para el propio Simon en The Wire, para Scorsese con El color del dinero-, y autor de casi una decena de novelas –entre ellas The Wanderers y Clockers, ambas llevadas a la gran pantalla-, Price tiene un conocimiento profundo del ritmo oscuro de las calles: se crió en una vivienda de protección oficial en el Bronx, fue un entregado adicto a la cocaína durante años y vivió la noche como si no hubiera mañana, y ha conseguido convencer a la mismísima policía de Nueva York para que le permitan patearse con ellos los barrios más desquiciados de la ciudad. Y, lo más importante: Price es un audaz cronista de vidas cruzadas y ha sido bendecido con un don para los diálogos como ráfagas, que de un trazo atrapan el alma de sus atribulados personajes.

En La vida fácil (Mondadori), Price ofrece su particular retrato de Nueva York, ciudad exasperada, donde la esperanza sólo puede ser la letra de una canción sentimental y la inocencia un recuerdo brumoso que causa estupor con sólo nombrarlo. Ahora, al terrorismo y al problema de la droga se suma el cáncer del fastuoso negocio de las inmobiliarias. Estamos a principios del aciago siglo XXI y los ánimos andan alicaídos. Un contumaz desasosiego recorre las calles y el alcohol es el único combustible eficaz para afrontar el día. En el microcosmos del Lower East Side, los perdedores en la ruleta rusa del sueño americano zozobran en viviendas de protección oficial y trapichean al mejor postor. La policía –probablemente junto con un puñado de profesores y algún periodista- parecen ser los únicos que se encaran con la realidad subterránea de los barrios infortunados del crack, las televisiones encendidas las 24 horas y embarazos a los 13 años. Mientras, a apenas unas calles, deslumbran los ajetreados paseos de los turistas y la trepidación de Wall Street. «Una vista de mil millones de dólares por encima de gente que no valía ni 10 centavos», sentencia el narrador. En el lado luminoso de la ciudad viven los hijos de familias de clase media que, hastiados de su propia vanidad y narcisismo, hablan y hablan incansablemente sobre ambiciosos retos intelectuales o artísticos. Jamás pasan a la acción: sólo parlotean sin fin. «Yo soy mi hijo», dice uno de los protagonistas, sus energías concentradas en mirarse el ombligo. Todos -policías, ladrones, atracados, junkies, inmigrantes yemeníes, periodistas, estudiantes, actores y escritores en ciernes, futuros asesinos y camareros- tienen una cosa en común, y es que viven en la misma tela de araña. El filo de la trama cristaliza una noche en que tres jóvenes de la vida fácil salen a emborracharse y tropiezan con dos chavales sin futuro. El resultado es una muerte –la de Ike Markus, el joven con mayor fuerza vital y también el más inocente de todos- y cuatro vidas trastocadas para siempre. Matty Clark, un detective atrapado entre la asfixiante burocracia policial y su ruinosa situación familiar, tratará de recomponer los hechos y dar con el asesino. En el cogote, el extenuado desaliento de los que saben que jamás conocerán la luminosidad de la palabra futuro: «súbitamente entras en vidas vueltas del revés por la malevolencia arbitraria de mundo», escribe Price. Por el camino descubre que, en una ciudad en la que conviven los sueños más azucarados y las pesadillas más tétricas, lo único que le empuja a descubrir la verdad es una inexorable realidad: el dolor de Billy Markus, el padre de la víctima. En un arrebato contra la desquiciada dureza de la ciudad, Billy brama «¿qué hace falta para sobrevivir aquí? ¿Quién sobrevive? ¿Los que ya están medio muertos? ¿Los inconscientes? ¿Es el corazón un impedimento? ¿Lo es la inocencia? ¿Lo es la alegría?».

Con mano maestra, Price nos guía por la amalgama de ciudades que conforman Nueva York y, dentro de ella y a partir de una prosa cortante y viva, nos muestra una galería de personajes llenos de crudeza y verdad. Con destellos de afilado humor, Price edifica una atmósfera noir que deja vislumbrar los entresijos más sombríos que habitan en la mente humana, pero nos da un respiro al susurrar que, aunque las batallas estén perdidas, no queda más remedio que luchar.

Frente a los discursos simplistas, Price, al igual que David Simon, se han atrevido en sus narraciones a mostrarnos algunos de los trazos más lúcidos del laberinto de la condición humana. En sus respectivos viajes al sistema nervioso de la realidad más cotidiana –y sus contumaces investigaciones revelan que son tipos a los que no les asusta trabajar duro-, los dos autores revelan que la miseria moral es la suma de miles de acciones de hombres y mujeres de todo pelaje y condición guiados por codicia y la cobardía y que, lo único que a veces nos salva, es la compasión y la empatía. Curiosamente también, tanto las obras de Price como las de Simon, tan ásperas y crudas, tienen un persistente regusto vigoroso y combativo. Quizás han leído a Richard J. Bernstein, autor de El abuso del mal (Katz Editores), quien sostiene hay que ir con cuidado con los que sólo apelan continuamente al mal, porque sin duda es un «arma política para enmascarar cuestiones complejas, bloquear el pensamiento original y reprimir la discusión y el debate público». Un desafío de ficción que bien puede interpretarse como la más encarnizada defensa de un modelo deliberativo de democracia.

Periodista y antropóloga, (Barcelona, 1966), tuvo hace años el dudoso honor de pertenecer a dos de las bandas de punk más malas -y, por suerte, absolutamente desconocidas- de la ciudad de Barcelona.

Para viajar, para sobrevivir y, también, por malsana curiosidad, ha ejercido los más diversos oficios, como disc-jockey, tasadora de peces para estudios de Biología Marina en el puerto de Barcelona, vendedora de enciclopedias, coordinadora de servicios de mensajería, camarera, profesora de catalán de Barcelona y de castellano en Boston, o reponedora de alcohol en una licorería, entre otros.

Trabajó durante más de cinco años en la redacción de El País, y lo dejó para coordinar la producción de una película de temática humanitaria llamada Invisibles. Producida por Javier Bardem, y dirigida por Fernando León de Aranoa, Isabel Coixet, Mariano Barroso, Javier Corcuera y Wim Wenders. La película ganó el Goya al mejor documental en 2008.

Con Médicos Sin Fronteras ha estado en Colombia, Palestina, Somalia, Etiopía, Marruecos, Mozambique, Sudán, Kenia, Camboya, Bolivia y Armenia, entre otros lugares.

Ama el blues, el jazz, el r´n´b, el rock´n´roll, el soul por encima de muchas cosas, y a veces trata de averiguar porqué escribiendo sobre ello en la revista musical Ruta 66.