Armando Morales: un renacentista del trópico

1 abril, 2023

Hace un tiempo han circulado varias fotografías del pintor Armando Morales Sequeira (Granada, Nicaragua, 15 de enero de 1927 – Miami, USA, 16 de noviembre de 2011) pintando en aquel su sombrío taller de Nueva York o en sus nublados talleres de París, Londres, México o Costa Rica, contemplando con pupila alerta, críticamente, sus lienzos, con un pañuelo ciñéndole la cabeza, o más bien, sujetándole las imágenes para que no se le escaparan, otras veces en cambio cubriéndole la mollera anudado en la nuca, o, a manera de gorra, con conejitos en las cuatro puntas. Carlos Fuentes ha reconocido en esos pañuelos envoltorios a la manera del siervo de la patria mexicana, José María Morelos y Pavón. Sin que me duelan prendas nacionalistas, porque somos mesoamericanos, creo que el pañuelo de Morales procede de los campesinos, indígenas y mestizos nicaragüenses , que salen muy al alba a iniciar las fajinas con el machete, el arado o el espeque y se sirven de él para enjugarse el sudor y librarse de los rigores del sol tropical que azota duro cuando no cae verticalmente. Para enfrentar el sol. Al fin y al cabo Morelos y Pavón andaba en campañas militares y Morales después en campaña de disciplinas pictóricas, paleándose 8 ó 12 horas de taller, largas sesiones de lucha, de trabajo. Morales desde joven laboraba de sol a sol con estos pañuelos rojos, azules, amarillos, verdes y blancos estampados con motivos lineales en negro. Curiosamente los pañuelos supuestamente campesinos o de gustos indígenas de Morales eran Made in China, 100% Cotton. RN. No. 1. Y los ofertaban en las tiendas de los mercados o tiangues aldeanos, puertos de montaña o tiendas de ropa de “partida”. En el quinientos italiano y el XVI europeo, la concepción del arte como arte y trabajo cambiaron, para ser teoría, investigación, modernización de indumentarias y escenarios e inspiración del mundo grecorromano, transpiración, técnica, encaramiento del fresco, de la tela extensa y ancha, del dibujo, del color y del volumen. El Renacimiento.

Me duelen algunos manoseos e irrespetos gremiales que resentían y hacían huraño a Morales con algunos coterráneos confianzudos. Me guardo muchos recuerdos personales halagadores, generosos, hasta gentiles y gratos en compañía de Morales y de amigos queridos: entre ellos su reconsideración de los murales de Diego Rivera en México; oírlo valorar a su maestro Rodrigo Peñalba y a su amigo Fernando Saravia sin personales reparos en Managua; haberlo visto admirar las cinco terrazas, las cúpulas y linternillas de la Catedral de León, acaso la primera vez que ascendía a ellas por invitación de la Fundación Ortiz-Gurdián, y haber recorrido junto con él en Londres el Museo Británico, las salas de los mármoles griegos, y la Tate Gallery.

Muchas cosas podrían decirse de Morales, frecuentemente desdeñoso con coleccionistas, admiradores y amigos de sus anfitriones; temperamental, arbitrario, descortés adrede y sangrón; de su miedo cerval por los aviones de las destartaladas líneas aéreas centroamericanas de hace medio siglo (TACA, sigla de Tome Ataúd Con Anticipación); rechazaba firmar autógrafos en carteles, catálogos y libros de sus exposiciones, desconfiando que fueran a hacer negocio; oscilante en materia política e ideológica; enamorado como un adolescente; grandulón y feo como el magnífico retrato a tinta que le hizo José Luis Cuevas, pero baste una por sobre todas: una sola.

Fue uno de los grandes, grandísimos pintores de América latina. Fue el pintor de Nicaragua, formado en Nicaragua y con sensibilidad para su paisaje, que lo enlazaba con su poesía. Pintaba “metáforas”, solía decir Morales. Pintaba de memoria, madre de la poesía. Un pintor poeta en una república de poetas: amó a su Granada natal como Enrique Fernández Morales (1918-1982); vivió extasiado en su muelle de tablones podridos, mal claveteados, con horizonte chontaleño y aguas con llenas y oleajes de mar dulce, con lanchas de madera mercantes, como Pablo Antonio Cuadra (1912-1902) en sus Cantos de Cifar; recorrió el río San Juan con el padre Ángel Martínez (1999-1971); se inventó mujeres que no habían existido, nuevos besos, como Joaquín Pasos (1914-1947), grandes flores oníricas e imaginó circos desmantelados, coches de caballos, carromatos y animales amaestrados en la plaza de la estación del Ferrocarril de Granada, junto a mujeres súbita y extrañamente desnudas; para no decir nada del equilibrista y clown José Coronel Urtecho (1906-1993) y del levanta pesas Manolo Cuadra (1907-1957). ¿Algo de los arlequines de Picasso? Quizá.

A principios de la década del cincuenta, el entonces joven Morales, que no pasaba los veinte años, era en Managua un aficionado e irregular asistente de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Nicaragua, que ensayaba acuarelas urbanas y lacustres, copiaba a Paul Klee (véase su Casa con un encanto infantil de 1953 y la no menos poética y encantadora Jaula de pájaros de 1953), intentaba el abstracto y esbozaba unos Zopilotes (1952). En una época que podría tenerse como de búsquedas, aprendizaje y experimentación suyas.

No obstante, a mediados del cincuenta ya había asumido su vocación con precocidad y seguridad e irrumpió en el panorama de las artes visuales del continente superando las limitaciones formales, imaginativas y conceptuales provincianas, para alcanzar una inmediata y decisiva presencia entre sus contemporáneos Manuel Felgueres (1928), Alberto Guironella (1929), Omar Rayo (1928), Julio Leparc (1928), Jacobo Borges (1931), Fernando Botero (1932), Vicente Rojo (1932), Lilia Carrillo (1930) y José Luis Cuevas (1934). Sus obras semi-abstractas evocaban el mítico y misterioso universo visual americano, baste pensar en su Luna mordida por perros, que es una recreación del los mitos aztecas o náhuatl cósmicos y terrenales, o en su magnífico Árbol-espanto (1956, óleo / Tela,1.30 X 57 cm), al que se le ha señalado el influjo de Wifredo Lam (1902-1982), algo que no termino de identificar ni de asimilar, ni en su universo simbólico afro caribeño, ni en su paleta, ni en su diseño, porque Lam está lleno de emblemas, lanzas rituales y danzas guerreras, mientras el árbol de Morales es hijo de las quemas agrícolas, del pensamiento mágico o la fantasmagoría indígena, y de la gestualidad sugestiva nocturna. Sin embargo Guerrillero muerto (1958), de esa misma época, me evoca la entonces reciente Elegía a la República Española (Óleo tela, 303.4 x 254) de Robert Motherwell, lo que ya denotaba su encuentro con el expresionismo abstracto o Escuela de Nueva York.

A fines del 50, Morales ya había obtenido premios y reconocimientos internacionales: el Joaquín Díaz de Villar, en 1954, el de la primera Bienal Centroamericana en 1956, el de la II Bienal de La Habana en 1956 y el de la V Bienal de Sao Paulo en 1959. Años después, allá por 1973 ó 75, Carlos Mérida (1891-1984), en edad postrera, nobles crenchas canas y sordo, evocaba con emoción aquel instante de la revelación de Morales; siempre preguntaba a grandes voces por “ese gran pintor de ustedes” y comentaba el deslumbramiento que le produjo en aquel septiembre de 1956 Morales en el certamen donde él había sido jurado. Morales ignoraba la admiración de Mérida y yo que la escuché tantas veces se la hice saber en la década de los 80. Algo, creo, que, en medio de su parquedad, le agradó.

Algunos críticos, entre ellos el calificado Damián Bayón, desde las metrópolis, suponía que el “fenómeno” o “caso Morales”, que no sólo trascendió en América, sino dentro de Nicaragua, constituyendo toda una enseñanza e incitación plástica que enfocó la atención sobre la emergente pintura nacional, debió de haber tenido escuela. ¿Dónde se había formado Morales? ¿Quién o quiénes habían sido sus maestros? Desde la sociología del arte Bayón remitía de inmediato y con sorpresa a procesos de desarrollos desiguales en republiquetas marginales y analfabetas, con espléndidas literaturas y manifestaciones artísticas. Eran un ejemplo Nicaragua y su Escuela de Bellas Artes, cuya figura rectora era el moderno, cosmopolita y americano Rodrigo Peñalba (1906-1979), recién venido de sus años formativos en España, México, Italia y Nueva York; o artistas como el arbóreo y abstracto escultor Fernando Saravia, el versátil Omar de León, el dibujante y coleccionista Enrique Fernández Morales, el matérico Pérez Carrillo, la encantadora abuela primitivista doña Asilia Guillén, el aprendiz de escultor Ernesto Cardenal y profesores de perspectiva como el español Augusto Fernández y el escultor Genaro Amador Lira. Sin Peñalba no hubiera habido pintura en Nicaragua, ni escuela, ni promociones en las siguientes tres décadas (50 al 70); hasta tuvo la saludable refutación y homenaje generacional de Praxis en los años 60.

Peñalba fundó la pintura nicaragüense, su paleta y temática, introdujo los ismos y un temprano muralismo, las texturas táctiles, cierto materismo; se empeñó en una expresión nacional, continental; formó pintores de Guatemala y Costa Rica e hizo hombres urbanos, cultos, con conciencia y fatalidad de artistas, a sus discípulos. El mismo Peñalba, refiriéndose a Morales, dirá, no sin tono de orgullo:

Indiscutiblemente el más grande de nuestros pintores. Reside hoy en los Estados Unidos, donde ha triunfado plenamente, lo mismo que en Sud América. Su formación artística inicial la recibió en Nicaragua, de donde partió ya con un criterio estético, sólido y profundo, el cual Morales ha desarrollado a través de los años y de sus viajes, respaldado por su gran talento, tenacidad, sed de cultura, capacidad de organización, sensibilidad y tantas otras cualidades que este gran artista posee en grado excelso. Morales ha pasado por varios períodos, desde una semi abstracción, de sus éxitos iniciales, a la abstracción pura y actualmente a un realismo lírico de maestría y sobrio pero rico cromatismo.

Armando Morales es un consumado dominador de la técnica y posee además una artesanía artística poco común. Estas le permiten trabajar su materia pictórica con refinamiento y dominio. Sus obras están en muchísimos Museos y colecciones privadas de todo el mundo.

Marta Traba, encarnación del cuestionamiento y la polémica, ha sido capaz de reconocer en su obra Mirar en Nicaragua (1981-84), que Peñalba “como casi todos los precursores, se preocupó más por abrir caminos que por darle a su obra una cierta unidad, tanto técnica como temática. Le tocó iniciar el muralismo, que sólo tomó importancia mucho después (1974) con la obra de varios autores en el Centro Comercial Nejapa; el dibujo y el óleo donde aparece varias veces el empaste grueso y táctil que sería una de las características de la generación joven”.

Diga la parquedad lo que quiera decir.

Al clausurar los 50, Morales ya era dueño de celebridad y señor de cuatro o cinco motivos, que se reiterarían, yendo y volviendo, desapareciendo y tornando a aparecer, con distintos tratamientos y lenguajes a lo largo de su producción y de sus búsquedas, configurando un código propio, reflejo de su vivencia interior y de la sociedad de Centroamérica, violentada por dictadores, revueltas, cárceles, torturas, magnicidios, golpes de estado y movimientos guerrilleros:

- El paisaje tropical mítico y en cierta manera figurativo (junglas, lunas, árboles fantasmagóricos de la prehistoria americana, fuentes municipales, presas, lagos inmensos, uno de los cuales podría ser el de su infancia, el Cocibolca, el Gran Lago de Nicaragua o Lago de Granada, y anchos ríos caudalosos); ya era un artista plástico americano, tropical.

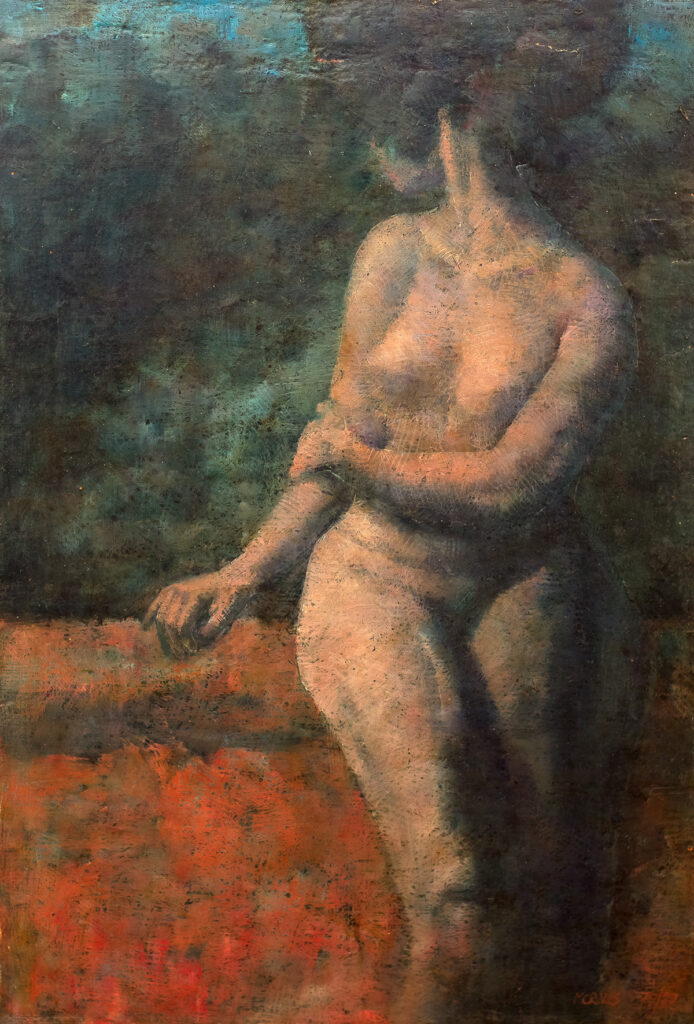

- Los inquietantes grupos de desnudos femeninos tan reales como irreales, las mágicas bañistas en la playa. Acaso un temperamento ardiente, carnal, tropical, de joven que divisa los frescos y carnales racimos. La sexualidad y la sensualidad. La vida.

- La tauromaquia española que a mi parecer resulta anacrónica, colorinesca y decorativa después de las enérgicas líneas de Picasso y máxime antes de las humorísticas y voluminosas corridas de Botero.

- Los personajes o protagonistas de la historia continental en aquella década (prisioneros políticos electrocutados, primeros guerrilleros muertos, consejos de guerra, la masacre del 4 de abril de 1954, el ajusticiamiento del General Somoza García en septiembre de 1956 y su secuela de noches de horror, persecuciones, leyes fugas; estado de sitio; desembarco de Olama y Mollejones en mayo 1959, y asesinato de estudiantes el 23 de julio de 1959 en Nicaragua).

- Consecuentemente, en una atmósfera así, La Muerte, en mayúscula, era un motivo preponderante, acaso el más trascendente; no era el acabamiento biológico, el cadáver ni el ataúd, sino el estado natural de zozobra, peligro, inminente fin de la existencia, el súbito corte de la vida, con las resonancias del existencialismo.

En este tránsito del 50 al 60, Morales pintó dos óleos dignos de advertirse por lo original y cambiante de su producción: Pajaromaquia, sobre un poema de Góngora (1958) y Tauromaquia X (1960). La pajaromaquia es un abstracto barroco, donde las figuras y transfiguraciones de los pájaros, sus alas, vuelos y picos superpuestos, rinden un tributo a la construcción y composición hiperbatónica y contrastante del poeta culterano. Cuadro singular. La Tauromaquia X en cambio resulta opuesta a todas sus tauromaquias anteriores. Posee una atmósfera especial, semiabstractas, con unas galerías y una arcada oscura y misteriosa.

De este su primer y vario abstraccionismo, pasó en los 60 a un abstraccionismo sobrio, que ya evidencia su nutritiva relación con la Escuela de Nueva York y su choque con la urbe y posterior asimilación. Abstraccionismo geométrico, cubos en rojo, marrón, café, negro, crema; texturales, campos de color, collage. Ahora no es el poeta en el trópico, sino el pintor en medio de la geometría monumental, metálica, de Nueva York. La época de los Ferry Boat II, Ferry Boat III, azules, rojos y magentas, negros y sus semicírculos, ovalados espejos oscuros -acaso con reminiscencias muy ocultas del espejo oscuro de San Pablo o de las obsidianas de Quetzalcóatl, dos fuentes de sus culturas- blancos marchitos levemente sulfurosos, al borde del miedo. Dentro de este admirable manejo de los blancos, en algunos de sus últimos cuadros se abre la puerta a la memoria y aparece una imagen con olor de cosa viva, aunque, entre la congelación y el deshielo, en ese plano en el que los elementos plásticos se impregnan de LO HUMANO, en un entrecruzamiento de valores que se penetran, se funden, ahondando y vigorizando la imagen, librándola de ser algo puramente decorativo. Esa misma dirección puede observarse en Vaso azul y Mesa gris, pertenecientes también a la última etapa.

En cuanto a la materia, Morales la escarba con precaución y esto es lo que le permite descubrir e inventar esas texturas casi inocentes, por encima de toda sospecha, sin las inutilidades ni las pretensiones que detienen la mirada o la desvían hacia fórmulas exteriores, desprovistas de significados, u operando solamente a través de unos significados abordados en el sentido más fácil.

A menudo y no sin alguna razón, se le ha reprochado el abstraccionismo PURO, su frialdad y su FORMALISMO, de la misma manera que al expresionista su resbalar por la pendiente demasiado inclinada del sentimiento hacia la irracionalidad. Hay la confusa presunción de que el arte está metido en una encerrona, identificable por un inmenso panorama de inutilidad o de anarquía, donde algunos pocos artistas son como boyas que señalan un rumbo. Aunque no del todo indiferente al arte norteamericano, Morales asume un puesto propio, caracterizado por su capacidad de usar de lo geométrico solamente como medio de controlar, de ordenar, de dar forma eficaz a su subjetividad, evitando así el riesgo de abrir con demasía el diapasón del sentimiento, como el de caer en un formalismo vacío. Equilibrio y elevación, gradualmente mayores, en un lenguaje formal que empezó con agonías: de caballos, toros, guerrilleros y arcos y colores heráldicos de una sombría voluptuosidad: reiteraciones de lo español, emplazadas en ese punto metafísico que es el eje mismo de sus estructuras, en torno al problema que las justifica y las mueve.

Ahora sugiere montajes, recias mamposterías con virtudes arquitectónicas en las que van entrando circunstancias, necesidades, sorpresas de la forma que cercan al cuadro por todos lados y que obedeciendo a sus necesidades intrínsecas llenan y crean su propio espacio, entran y salen en un prolongamiento misterioso, como orientadas hacia su realidad verdadera. Hay también inevitablemente asociaciones con paisajes internos, como en Brecha, o naturales, como en los cuadros rotulados escuetamente Pintura. Pero vistos desde ARRIBA (siempre otra perspectiva: ¿de alas o de dioses?) tal vez haya también una Nicaragua de lagos y volcanes que, en versión severamente plástica, se asoma al arte continental.

En la década del sesenta practicó las técnicas del grabado, el informalismo a tinta, ilustró la edición de la Poesía de Tomás Merton (México, UNAM), así como traducciones de Ernesto Cardenal y José Coronel Urtecho, y diseñó la estampa conmemorativa de la ordenación como sacerdote de su antiguo compañero Cardenal. Pero como pintor de memoria, plasmó desde la perspectiva de la infancia objetos, quizá mágicos o maravillosos, mesas y consolas decoradas y talladas para ortofónicas o victrolas con sus pétreas cajas de discos, agujas metálicas y grandes bocinas, cuya descomposición de la luz en abanico dotaban al lienzo de una tonalidad irreal. Debo señalar que estas bocinas, y además embudos y cuchillos de mesas, cubos y cacharros de latón deslumbrantes con reflejos de grises o plata, bordes rojos, esplendores amarillos, naranjas y delineamientos turquesas, siguieron apareciendo en la inverosimilitud o los contrastantes conjuntos de muchas de sus piezas. Extrañas asociaciones.

De este abstraccionismo expresionista saltó a la figuración, que no había abandonado, si ponemos atención en su Figura sentada, en sus Dos mujeres (1962), en sus Figuras (1968), o en su Mujer reclinada. De esta figuración plana, empastada o silueteada, se fugó a otra versión de blancos marchitos levemente sulfurosos, al borde del miedo. Dentro de este admirable manejo de los blancos y en algunos de sus últimos cuadros, se abre la puerta a la memoria y aparece una imagen con olor de cosas viva, aunque, entre la congelación y el deshielo, en ese plano en que los elementos plásticos se impregnan de LO HUMANO en un entrecruzamiento de valores que se penetran, se funden, y ahondan y vigorizan la imagen, librándola de ser algo puramente decorativo. Esa misma dirección puede observarse en vaso azul y mesa gris, pertenecientes también a la última etapa.

Aunque no del todo indiferente al arte norteamericano, Morales asume un puesto propio, caracterizado por su capacidad de usar de lo geométrico solamente como medio de controlar, de ordenar, de dar forma eficaz a su subjetividad, evitando así el riesgo de abrir con demasía el diapasón del sentimiento, como el de caer en un formalismo vacío. Equilibrio y elevación, gradualmente mayores en un lenguaje formal que empezó con agonías: de caballos, toros, guerrilleros y arcos y con colores heráldicos de una sombría voluptuosidad: reiteraciones de lo Español, emplazadas en ese punto metafísico que es el eje mismo de sus estructuras, al problema que las justifica y las mueve.

El corazón de la obra de Morales, su constante, su obsesión, que es de franca raíz renacentista, es antropocéntrica: hombres y mujeres; el cuerpo como tema y la pintura como cuerpo (él mismo decía que rasuraba su pintura); la anatomía sólida y diseccionada, estudiada tejido por tejido, fibra por fibra, hueso por hueso; los bíceps y las pantorrillas. No son gratuitos sus homenajes a Vesalio, sus estudios de torsos y espaldas masculinos y femeninos, siempre en tributo a Vesalio; los cuellos en movimiento donde se aprecia el esternocleidomastoideo, las masas abdominales, los pectorales y los estudios de muslos femeninos, brazos y antebrazos masculinos, como en cualquier de los cartones del taller de Leonardo da Vinci, guardando las proporciones. Crítica del cuerpo, con cierta ironía, humor y desencanto, y celebración, como buen erotómano, del cuerpo de la mujer, de sus piernas vencedoras y la gloria de los glúteos. Desnudas hieráticas, estáticas, pasivas y en movimiento. Estatuas grecorromanas o cabezas clásicas a la manera de Giorgio de Chirico. O cuerpos esplendorosos. Esplendor de la desnudez; casi todos las figuras de Morales están o se presentan desnudas; sus desnudos son como los grabados y óleos de Durero, o como Las gracias o El rapto de las hijas de Leucipo de Rubens, con carnaciones sonrosadas y volúmenes torneados, o con las luminosidades barrocas de Rembrandt. Podemos decir que las bañistas de Paul Cézanne exhiben en caderas y espaldas una subyacente paleta de Morales. Apología de mamas y caderas. Esto lo condujo a establecer las analogías o símiles o metáforas frutales, peras de regular tamaño que son nalgas, mamas que son manzanas o naranjas jugosas, glúteos con celulitis y piernas diluidas y sensuales, siempre con ojo y mano de Rubens, naturalezas vivas. Papayas fulgurantes en cortes transversales…

El cuerpo de las mujeres en Morales oscila entre el ya apuntado maniquí surrealista mutilado, o la estatua casi doliente, junto a hombres de negocio y el realismo; oscila entre el cuerpo acostado y la bestia envuelta en el sueño, la visión y el subconsciente. Sus fisonomías, sus atmósferas enrarecidas o ensombrecidas, los rostros circulares como lunas prefabricadas o embudos de latón, que habitan o permanecen en plazas e interminables pasillos y arcadas en sombras, o en espacios deshabitados, desolados hasta el miedo (a la manera de Giorgio de Chirico) y, por ende, en el acto mágico de cruzar los espejos, sueños, edades; recuerdos evocadores de la pétrea Catedral de León, en su realidad como un sueño. La pintura de Morales volvía a soñar con los ojos cerrados, en un acto neorromántico, para crear la poesía; no quería ver los monstruos que la razón engendra.

En las últimas décadas, el renacentista moderno del trópico consecuentemente volvió, vía nostalgia acaso, a pintar Las Venecias: Venecia de noche (1991), Palacio Ducal visto desde San Giorgio Maggiore (1987), Dogana y La Salute vistas desde el Molo (1987), y un tópico doble muy renacentista: la Puesta en el sepulcro (1989) y el El descendimiento, con más personajes, entre ellos soldados con cráneos mortuorios, y calcado en una escultura inconclusa de Miguel Ángel. Pero de los inmensos palacios renacentistas, de su cultura y sus columnatas, pasó a refugiarse en los no menos inmensos palacios de gigantescos árboles verdes con toda su gama de matices, sus lianas, bejucos, raíces aéreas, su época verde, bóvedas de luz, domos de la naturaleza, vapor y humedad; la jungla, la sagrada selva americana, su paisaje tropical mesoamericano de platanares bajo torrenciales aguaceros o chagüitales de las haciendas cafetaleras (cuadros que algo o mucho deben al primitivismo nicaragüense, en especial a Marina Ortega) y la solemne Amazonía.

En los 80 incursionó deliberada y coherentemente en el momento histórico de remodelación de Nicaragua, creando o contribuyendo a crear un nuevo imaginario emblemático, pintando retratos y escenas narrativas: ilustró un poemario de Cardenal con transmutaciones de la dictadura somocista, pintó su Adiós a Sandino, la Saga del general Sandino (1993), dos versiones de las Mujeres de Puerto Cabezas, tanto al óleo y en gran formato como en desiguales series litográficas a color, con un substrato de la pintura universal (el fusilamiento del héroe remite al fusilamiento de mayo de Francisco de Goya). En La última cena con Sandino, en el Retrato del General Pedro Altamirano y en el Prendimiento de Sandino, tantola fotografía como los claros oscuros lunares en la montaña, no son retratos verosímiles, sino cuerpos arquetípicos: sombreros, botas altas, pistolas, chaquetas de cueros, mascadas al cuello, poses.

Cabe advertir que los autorretratos de Morales, que siempre tuvo por anecdóticos y no cultivó con su acostumbrada pasión y garra, pues eran de rápida ejecución, son mejores o más logrados que los retratos formales. Su retrato de Gabriel García Márquez, ambientado en Colombia, es demasiado hierático, casi pétreo, pero el retrato de Carlos Fuentes, al margen de un brazo no resuelto, tiene toda la expresión e inteligente mirada atenta, certera, de este gran escritor mexicano. Un verdadero juicio o elogio sobre Fuentes. También un grafito de la poeta Daisy Zamora es un primor de soltura y captación de la modelo. El dibujo a pluma de Octavio Robleto lo deja fijado en lo que siempre fue: un niño. Sin embargo, el retrato de Ernesto Cardenal al carboncillo es desafortunado.

Pero con estos y aquellos reparos, Morales ha pasado a la historia como uno de los mayores pintores de Occidente del siglo XX. Bien podría disputarle al “divino Morales” su calificativo. Siempre, en todas sus etapas o períodos, en sus grafitos y carboncillos, en sus grabados, en sus acuarelas preparatorias, en sus esbozos, bocetos, apuntes, en sus óleos de capas raspadas con cuchillas y bisturíes para aplicar veladuras; en sus abstractos matéricos y lineales, en sus semi-abstractos o en su neo surrealismo; en sus naturalezas muertas y en su figuración, demostró algo más, mucho más, que dominio y pericia; demostró maestría, perfección en su acabado y factura, hasta lograr la creatividad lúdica, el rapto placentero, acaso un equilibrio entre clásico y romántico, convirtiéndose en el último renacentista del Orbe Novo y el primer renacentista de Centroamérica, cinco siglos después, en esta otra orilla, ejecutando plásticamente la naturaleza exuberante, suntuosa y lujuriosa, el vaho del primer día de la creación, el hombre de estas latitudes y el realismo mágico o lo real maravilloso nuestro.

Una expresión pictórica a plenitud, americana y universal.

Cincinnati, 17-20 de noviembre, 2011/Managua, febrero 2023

Masaya, Nicaragua, 1952.

Poeta, ensayista y crítico de artes plásticas y literatura. Hizo estudios de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y se licenció en Artes y Letras en la Universidad Centroamericana de los jesuitas de Managua. Es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Entre sus numerosas publicaciones, ha reunido su poesía en Con sus pasos cantados (Centro Nicaragüense de Escritores 1998); Balada del campanero ciego (Premio Internacional de Poesía Pablo Antonio Cuadra, 2012). Autor de la novela Réquiem en Castilla del oro (1997). Fue director del Área de Literatura y Publicaciones del Ministerio de Cultura y miembro del Consejo Editorial de Nuevo Amanecer Cultural.