Ficción: El sobretodo

2 agosto, 2021

Cuando entró al segundo año de derecho, mi amigo costeño ya se había pasado un año entero muerto del frío en Bogotá. Sin embargo, según decía, durante las vacaciones sólo se acordaba de las mañanas de sol. Si hacía buen tiempo, capábamos clase y nos íbamos a pasear y a hablar de libros por los campos de la Ciudad Universitaria.

Primero, teníamos clase de estadística y de civil a las siete de la mañana. Mi amigo tenía que caminar todos los días doce cuadras desde la pensión hasta San Diego —en donde paraban los buses gratuitos que llevaban a los estudiantes a la Universidad Nacional— a las seis de la madrugada, y tiritando entre el traje nuevo de pañete que había comprado para las fiestas en su pueblo, en Sucre, Bolívar. El tipo vivo y guasón llegaba con las manos amoratadas y la cara envejecida y rucia como la de uno de esos granaderos napoleónicos que pintan en la retirada de la campaña de 1812.

Ni en Sucre había vestidos de paño grueso, ni a él se le ocurrió comprarse en Bogotá algo que luego no le serviría en el ardiente litoral de sus constantes referencias añorantes. Un doble guardarropa era algo que no se permitía ni su compañero de cuarto, Josesito Palencia, un dandy de las sabanas de Bolívar, simpático y jacarandoso, hijo de un señor que tenía más reses y más hectáreas de tierra que habitantes todos los pueblos juntos de la provincia de la Sierpe. Pero a mi amigo, como vengo diciendo, ya lo tenían deshecho las amanecidas bogotanas. Las de ida, apenas con un magro desayuno de la pensión, o las de regreso de las parrandas con sus cuadros costeños en los cafecitos de la Jiménez abajo, ya sin el combustible del ron en el cuerpo. Se les acababa la plata del trago y seguían cantando vallenatos y boleros con la divertida complicidad de las coperas gruesas, vistosas y maternales.

Un sábado, a fines de marzo, le llegó la mesada a tiempo y con un regalo de cumpleaños en billetes. En un solo billete mejor. Un billete de diez pesos que mi amigo decidió salvar de la volatilización final que sufriría a más tardar el 20. Me lo dio y me citó para esa misma tarde en un almacén de las cercanías de su pensión. Ya tenía sus ideas perfectamente claras. Aunque los congresistas costeños se pusieran en Bogotá vestidos de pañete y gabardina, había algo que un viajero podía comprar sin matricularse de cachaco: era un sobretodo.“Un sobretodo”, me decía con el mismo tono que usaba Nieto Arteta en clase, “no es una prenda de vestir. Es un artículo de viaje. Como una maleta, ¿sí me entiendes? Algo que se usa cuando uno anda por fuera y se guarda hasta la próxima vez.”

Además, ya sabía cómo comprar un sobretodo. En un almacén de la octava, como en varios otros tenían el sistema de clubes. Cuando uno piensa, ahora, en la infinidad de gente que caía en la trampa del sistema de clubes la furia lo enceguece. Pero entonces era no solo lo usual, sino lo único posible para los que ni tenían la plata junta, ni soñaban con que los tiránicos comerciantes bogotanos pudieran considerarlos dentro de la aristocrática minoría de sus clientelas a crédito. De hecho el sistema era el reverso diabólico del crédito. El modesto comprador pagaba por anticipos semanales y, al final de treinta o cuarenta semanas, recibía su vestido o su sobretodo. Ni siquiera el que escogía cuando comenzaba a pagar. El que hubiera en existencia cuando terminaba. No importaba que fuera de otro color y otra pinta mientras fuera del mismo precio. Y el precio lo ponía el mismo dueño del almacén. El cliente solo ponía la plata y la talla.

La trampa era que los números de los clubes jugaban con las dos últimas cifras de la lotería de Cundinamarca. Y aunque cada semana se reemplazaba el número que ya había salido, y la serie de ciento no disminuía, la gente confiaba en su suerte. Mi amigo no confiaba en la suya. Era, por temperamento y disciplina, refractario al juego. En cambio, confiaba en la mía. “Tú eres un jugador. Hay tipos que tienen el azar en la imaginación y que lo sienten llegar. Yo te he visto jugar póquer. Tú escoges el número y yo pago diez semanas por adelantado. En diez sorteos es imposible que tú no ganes siquiera una vez. En el peor de los casos, sale el número en la décima semana y yo me compro por diez pesos un sobretodo de cuarenta“.

Nos encontramos debajo del reloj del Banco de la República a las cinco y media en punto. Ambos habíamos tenido que andar bajo la llovizna algunas cuadras. Al entrar al almacén veníamos “chispeados“, como se dice en Bogotá. Los menudos glóbulos de agua no mejoran la apariencia de una vieja chaqueta deportiva ni de un vestido de pañete a rayas. El dependiente nos consideró con una mirada en la que la desconfianza fue cediendo al fastidio. Luego nos indicó el escritorio del dueño, al fondo. Era él quien atendía “el asunto clubes”.

Detrás de los armazones de donde colgaban los trajes, chaquetas, pantalones y abrigos, apenas había lugar para el escritorio. Esperamos de pie a treinta centímetros del viejo que revisaba y “chuleaba“ las cifras de unas tarjetas numeradas que iba sacando de cuatro clubes distintos. Anotaba el nuevo saldo frente al nombre correspondiente, en las páginas de un diario de contabilidad con una letra pulcra y antipática. Pasamos diez minutos viéndolo escribir, sin que se dignara notar nuestra presencia. Sin embargo, las ventanas de la nariz afilada se le abrían en breves olfateos. Nos dábamos cuenta de que le habíamos traído hasta el pie del escritorio el relente como de perro mojado que invade los salones y los buses universitarios durante todo el invierno.

Cuando lo juzgó oportuno nos interrogó con la misma mirada del dependiente más dos palabras:

“¿Sí, señores?”

“Venimos para el asunto de un club“, le dijo mi amigo.

“¿Los dos?”

“No, sólo yo.”

“Venga conmigo”, le dijo el viejo que, al ponerse de pie, resultó una especie de enano con un torso como una tabla.

Cuando llevó a mi amigo al otro extremo del almacén, quedó invisible detrás de las armazones. Creía que mi amigo había venido por un vestido. Cuando se enteró de que quería un sobretodo, trató de persuadirlo de que le convenía más un vestido. “Especialmente en sustitución del que lleva puesto.“

Lo llevó al mueble de los sobretodos y cuando mi amigo escogió uno de los más caros, le informó con acento glacial que esas prendas no se vendían por clubes.

“Se tienen en existencia para clientes especiales“, fue lo último que le dijo a mi amigo antes de acompañarlo a la puerta.

Salió tan furioso que por poco se va sin mí.

“¿De qué te ríes?, ¡carajo!“, me dijo cuando lo alcancé en la calle.

“De que para algo sirvieron mis habilidades de jugador. Le barajé al vergajo viejo los cuatro mazos de tarjetas unos con otros y se los volví a dejar impecables y parejitos en sus lugares. Mientras se da cuenta de que tiene trabada la numeración y además las cosas que vende en cada club, se tira cuatro hojas del libro”.

Al llegar a la pensión de mi amigo, yo le conté a otro costeño, pero de quinto, la venganza que había tomado contra el viejo, y nos explicó que el libro era un auxiliar registrado, exigido por la oficina de juegos de la alcaldía. A mi amigo le pasó la rabia.

“¿No te lo dije?, el azar. ¡Qué ibas tú a saber esa vaina!”

Ya en ese humor filosófico, me persuadió de que me quedara a comer en la pensión, en la mesa de los costeños. Yo sabía a qué me quedaba. Después de la comida, salimos para un cafecito de la quince con la novena. Mi amigo invitaba. Diez pesos daban para llevar hasta la madrugada navegando en ron a esos seis barcos ebrios. Las coperas risueñas no podían creer en tal abundancia pero mi amigo me hacía mostrarles el billete cada vez que pedía una botella. “Es el único que está en su sano juicio“, les decía señalándome con un índice enfático. Era cierto. En esa época yo amanecía tomando gaseosa sin ron y nadie se daba cuenta.

Esa noche, el dueño sacó un tiple de detrás de la barra. Mi amigo lo templó y cantó todos los vallenatos que se sabía. El honrado auditorio de borrachos y coperas viejas, que jamás había oído hablar de Rafael Escalona, deliraba de entusiasmo. Después debimos cantar a coro unos cuarenta o cincuenta boleros, más tal cual bambuco para complacer a las coperas que, como se sabe, son gente sentimental y muy experta en el género.

Ya con el sol alto, en la puerta de la pensión, nos despedimos. De los diez pesos, después de la propina, a mi amigo le quedaban exactamente treinta centavos. Insistía en dármelos para que tomara un taxi. Yo no sabía si alcanzaban y, además, lo que me preocupaba era qué iba a decir en casa.

“Un tipo que llega bueno y sano y sin tufo no tiene que decir nada. Estabas estudiando, ¡qué carajo! Dime una cosa: ¿qué número hubieras escogido si el viejo cabrón nos vende el sobretodo?” Le dije que el 66, como le hubiera podido decir el 90 o el 17. Me estaba cayendo de cansancio.

Al lunes siguiente, no salió el 66 en las dos últimas cifras del gordo de Cundinamarca. Mi amigo lo comprobó con un lotero frente a la iglesia de San Francisco. Al siguiente no salieron ni los loteros. El viernes 9 de abril, asesinaron a Gaitán, y las turbas enfurecidas incendiaron el centro de Bogotá, destrozaron cuanto encontraron y saquearon los almacenes. Mi amigo, por fortuna, se había quedado conversando en el café de las residencias universitarias. Su pensión ardió hasta los cimientos. Lo único que le quedó de sus posesiones terrenales fue el vestido de pañete; lo demás que llevaba puesto y los treinta centavos, que creía haberme hecho aceptar, y que yo le había metido en el bolsillo del saco donde se lleva el pañuelo.

Una de las primeras medidas del gobierno fue cerrar la Universidad. Mi amigo regresaba a la Costa. Nos citamos para despedirnos justo en frente del saqueado almacén del viejo vergajo. “El azar, ¿no te digo? Ahí se hubiera ido el sobretodo que me iba a ganar el lunes siguiente, o el otro, a más tardar. Puede ser que se lo haya llevado algún saqueador borrachito y meritorio”.

Cuando la lotería de Cundinamarca reanudó los sorteos, el premio mayor de la primera semana terminó en 66. Sin embargo, mi amigo ya había partido rumbo a su fabuloso destino. En los decenios siguientes nos vimos pocas veces. En el invierno de 1981, mi mujer y yo fuimos por primera vez a Europa. En el aeropuerto de París nos estaban esperando mi amigo y su señora. Hacían una pareja imponente. Ella con un abrigo de mink, hasta los talones, y él con una gabardina inglesa forrada en piel, bufanda de cashmere, guantes y gorro ruso.

Me acordé de los clientes selectos del viejo vergajo -que se había quebrado minuciosamente después del 9 de abril del 48, según supe después, cuando trabajé en la industria de la confección- y pensé que, a veces, lo que ayuda a la buena memoria es la mala leche. Comencé a reírme sin poder contenerme. Sonriente pero inevitablemente amoscado, me preguntó mi amigo:

“¿De qué te ríes?, ¡carajo!”

“No, de nada, de la alegría de verlos. Con el cansancio del viaje uno se pone un poco histérico.”

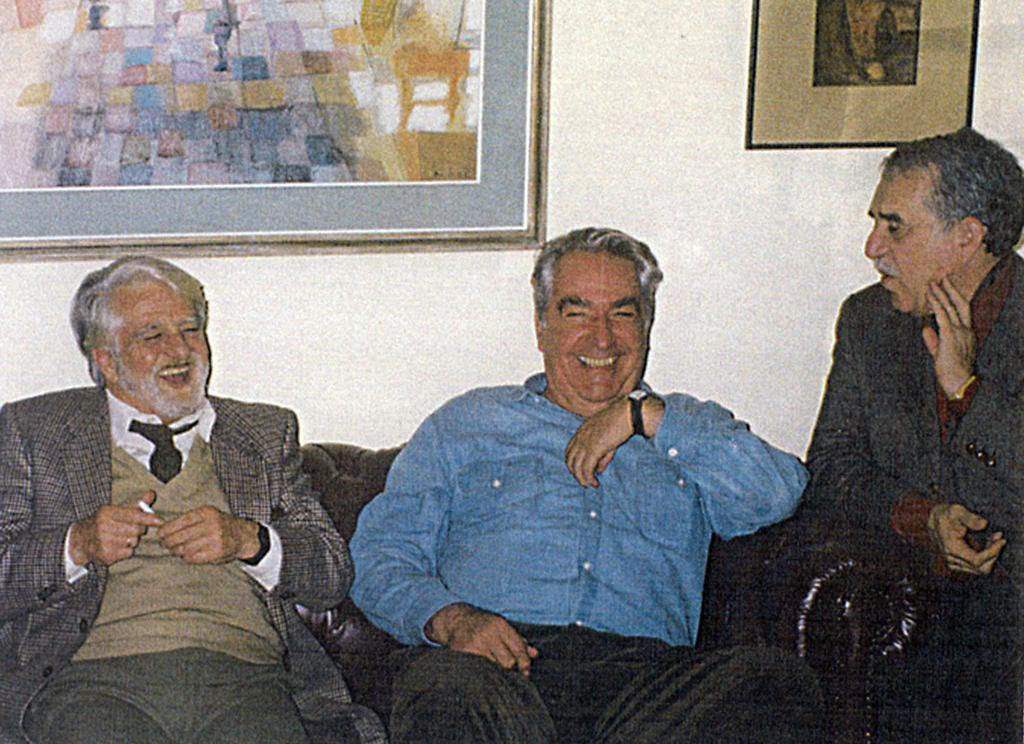

Colombia, 1927-2010. Narrador y ensayista. Además trabajó como periodista y traductor, en la publicidad y como profesor de colegio. Entre sus obras figuran Historias de caleños y bogotanos (cuentos, 1980), Año 2001: Romance en la narcoguerra (novela, 1990), Álvaro Mutis: monárquico, errante y poeta (estudio literario). En 1982 fue invitado por Gabriel García Márquez a acompañarlo en la entrega del Premio Nobel en Estocolmo. El cuento-testimonio “El sobretodo” (título original: 'El frío y el azar') fue escrito en 1993 y nos fue facilitado por Peter Schultze-Kraft quien publicó la versión alemana en su antología del cuento colombiano Hören wie die Hennen krähen (Zúrich 2003). Agradecemos al hijo del autor, el escritor Gonzalo Mallarino Flórez, la gentil autorización de publicar el texto en Carátula.