Homenaje: La pintura es sueño. Londres, 1994

1 diciembre, 2011

Este texto fue reproducido en Londres en 1994, con motivo de la publicación ‘Morales’, un extraordinario libro editado por el Banco Central de Nicaragua, que enfoca parte de la trayectoria del maestro Armando Morales con fotos de sus cuadros y notas de Lily Kassner.

Existe una estatua en Panamá del cura guerrillero mexicano José María Morelos, un mestizo de la costa del Pacífico que libró grandes batallas contra la dominación española entre 1810 y 1814, año en que fue fusilado de rodillas. Su cabeza le fue cortada y exhibida en una pica para escarmiento de rebeldes. Morelos fue excomulgado; tenía varias mujeres y muchos hijos. Se declaró a sí mismo “siervo de la Nación” e invariablemente usaba una pañoleta amarrada a la cabeza.

En Panamá, Morelos adopta una pose bonapartista —la mano sobre el pecho— como si fuese consciente de lo que Napoleón dijo de él: “Dadme quince Morelos y conquistaré al mundo”. Hoy, vigila ese disputado pedazo de tierra entre dos mares, pero los panameños no saben quién es Morelos. Se fijan en su pañuelo amarrado a la cabeza y creen que es el pirata inglés Henry Morgan, quien asoló la Tierra Firme del Caribe en el siglo XVII y saqueó a Panamá no por primera ni última vez en 1671.

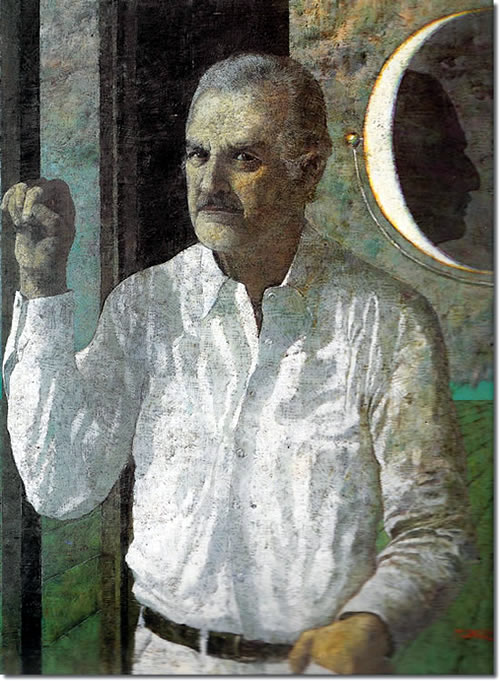

Armando Morales, como el cura Morelos, pinta con una pañoleta amarrada a la cabeza. Y como la estatua del guerrillero, está detenido entre dos mares, entre dos muros, en el ombligo mismo de América, el nudo de su identidad selvática. Al sur de Panamá, el tapón del Darién veda el paso a las carreteras modernas. Al norte las montañas y los lagos se agitan desde Centro América hasta México. Neruda llamó al istmo centroamericano “la delgada cintura del sufrimiento”. Morales, como Morelos, se amarra un pañuelo a la cabeza para que no se le escapen la memoria, los sueños, la visión de esa tierra feraz, bella y doliente, pisoteada y acribillada por sí misma y por quienes codician, yo no lo sé, su pobreza o su belleza.

El pañuelo rojo anudado a la cabeza: pirata y guerrillero de la pintura, Armando Morales (Armando Morelos) tiene el crepúsculo en la piel, la noche en los ojos y la mañana en los dientes. Su pañuelo no sólo es pirata; también es gitano, pues Armando se parece, en mi imaginación, a los apoderados de jóvenes matadores descritos por Blasco Ibáñez en Sangre y arena.

Sólo que la gitanería de Morales, su afición taurina, tiene la forma pura y amorosa de su poeta preferido, el cordobés Luis de Góngora, padre de la poesía barroca del Siglo de Oro Español. Las soledades, es el título del gran poema de Góngora, y cuando Morales —un pintor que pinta cantando, recitando— repite los versos de Góngora, “Ayer deidad humana, hoy poca tierra”, en seguida se responde a sí mismo: “Tome tierra, que tierra es el ser humano”.

Darse cuenta de que nuestra divinidad es sólo tierra, pero que la tierra también es divina, le da su impulso inicial a esta pintura paciente, lenta, soñada, en la que la pintura es divina también. ¿Por qué? Porque para Morales una pintura es el depósito de la memoria y del sueño. Una pintura está fabricada de sueño y memoria. Una pintura es el campo interminable de ese combate evocado por Shelley: Despertamos del sueño a la vida.

Mantenemos una pugna estéril con los fantasmas. En trance de locura, combatimos con las navajas del espíritu a la nada invulnerable.

En estos versos del Adonais quisiera indagar el misterio de Morales.

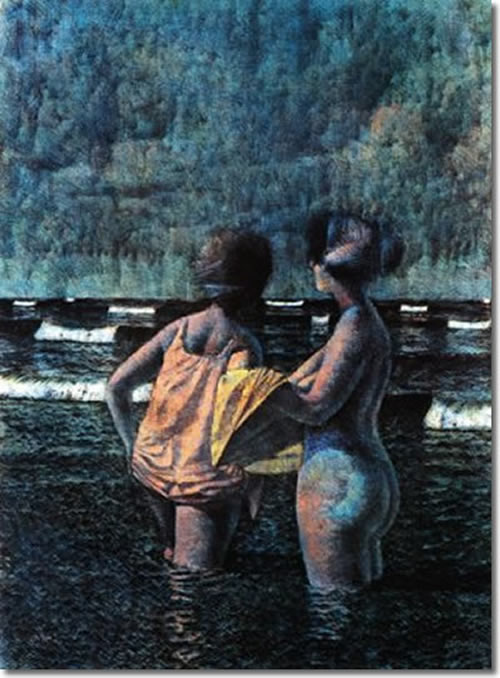

Evidencia: Este es un lago. Estas son unas bañistas desnudas. Esta es una selva. Pero, ¿por qué se agita ese lago como si desconociese la tierra, como si fuese el más infinito de los océanos, el que sigue al diluvio final, el que borra todo vestigio de la ecúmena? ¿Por qué nos esconden las caras esas bañistas, en qué se ocupan realmente, qué oficio secreto nos velan, de qué están hechas sus carnes: podemos tocarlas sin volvernos estatuas? Y esas selvas, ¿han existido jamás, por qué serán más verdaderas que la verdad, por qué, pareciendo de un verismo fotográfico, parecen a la vez selvas recién estrenadas, inventadas hace un minuto por un dios como el de Virgilio, que abre en el infierno una puerta de marfil para enviarle falsos sueños al mundo?

Morales se ve a sí mismo con los ojos de Job. Yo insisto en verlo con los de Piero della Francesca. Paciencia y misterio. Las figuras de Piero miran fuera del cuadro, hacia un más allá, un ailleurs que prolonga el mundo.

Rompe así la visión frontal de la pintura icónica de la Edad Media y le entrega la mirada del mundo a los seres humanos.

Armando Morales es un heredero moderno de Piero della Francesca. Todo en él —el río, el agua, la montaña, el cuerpo— están fluyendo, vienen de otra parte, van hacia un destino que debemos imaginar…

Esta fluidez esencial de la pintura de Morales se funda, sin embargo, en su lado bíblico. Morales-Job lleva a cabo un trabajo paciente y profundo que a cada escena que nos muestra le da un fondo, una espesura, inigualables.

Todo fluye, pero todo, en cada instante, revela un sedimento de siglos, una espesura inmemorial. La técnica originalísima de Morales está al servicio de este descubrimiento: el mundo fluye, pero el mundo es esencial. La paciencia de Job es recompensada. Las aguas, dice Job, desgastarán las piedras, pero también permitirán que el árbol retoñe. Heráclito y Parménides, al fin, se dan la mano y el Oriente y Occidente de Kipling, al fin, se re-únen. (East is East and West is West, and never the twain shall meet).

El trabajo pictórico de Morales consiste, pues, en darle al movimiento su profundidad, sin sacrificar su fugacidad. Su manera de tratar la tela, de virginizarla primero para macularla en seguida. Su forma de darle espesor y fondo al lienzo, sea cual sea el tema a tratar, y de rasurar la primera, segunda y tercera capas de pintura, lenta, pacientemente, con mil navajas, hasta obtener, en cada ocasión, un cuadro, una tela, nunca antes vistos. No son estos ejercicios puramente técnicos. Cada paso del trabajo de Morales construye un espacio más para la memoria y el deseo, para el pasado que recordamos y el porvenir que queremos.

El palimpsesto que de este modo consigue Morales es sobrecogedor; primero, porque contiene esa inmensa, insondable profundidad de memoria y deseo. Y segundo, porque al aparecer las figuras y los espacios visibles, sabemos que son resultado del trasfondo invisible.

Una pintura con memoria del mundo. Para el mundo. Pero al mismo tiempo, con deseo de sí misma, de su destino, de su lugar en el mundo.

Esta inquietante operación de Morales se resuelve en el sueño. Sólo en él se dan cita la memoria recordada, pero también la olvidada: el deseo confesado, pero también el que aún no imaginamos.

El inmenso repertorio que nos ofrece Morales de la memoria y el deseo encarnados en el sueño, tiene lugares y figuras precisas —de allí su fuerza— pero también imprecisas —de allí su misterio.

Morales pinta con los materiales del sueño para indicarnos, además, que cada gran pintura es algo que nunca había ocurrido antes. No refleja al mundo: crea al mundo. Armando Morales es un realista que baña la realidad en sueños. Es un pintor crepuscular porque en la caída del día se dan cita lo real y lo fantástico. Es un pintor latinoamericano porque mantiene vivas todas las tradiciones del arte, se niega a sacrificar una sola, no acepta una modernidad lineal, excluyente. Es un pintor universal porque se ha salido, como dice otro gran nicaragüense, el novelista Sergio Ramírez, “del tiempo encarcelado de sus fronteras para quedar expuesto, a la intemperie, sin más amparo que su genio y su trabajo. Es un pintor único, insustituible y conmovedor porque, como en el poema de Wordsworth, es sólo un corazón solitario alojado en un sueño”.

Ahora veo a Morales a los 67 años, bucanero con la cabeza amarrada por telas para que no se le escapen los sueños. Veo detrás de él realidades concretas: la ferretería de su padre en Granada, la sombrerería neoyorquina donde instaló su estudio, la camisería de Managua donde pasó Sandino con sus hombres poco antes de ser asesinado.

Me doy cuenta de la importancia que para Morales tienen estas realidades cotidianas, concretas, como escenarios que nutren la materia de sueños que, sostenidos en un sombrero, un clavo o una camisa, pueden aparecer con mayor libertad, disfrazados, enigmáticos, fugados de sus cárceles políticas, estéticas, académicas. El encuentro del paraguas con la máquina de coser sobre la mesa de operaciones quedó atrás, o en todo caso, en reserva (“Ya nadie se asombra de nada”, le dijo Breton a Buñuel poco antes de morir).

Morales no mecaniza el asombro. Sale al encuentro del sueño, lo abraza, se funde con él, pero nunca pierde su pie en la ferretería del padre, la sombrerería del trabajador, la camisería del revolucionario.

No está, como Morelos, en un pedestal, pero desde sus estudios en Londres o París, ve con más claridad que muchos la turbulencia de los lagos nicaragüenses, la tristeza de las mesetas mexicanas, el dolor bullanguero del corte panameño (la apendicitis de América). Huele la acidez sofocante de las selvas amazónicas. Estará siempre de pie entre dos mares, con cabeza de pirata, ojos de noche, piel de crepúsculo y dientes de día, viendo lo que otros no ven, sabiendo que una pintura es como un libro de Flaubert, cosa mental, Leonardo, que no empieza ni termina, Piero, sino que simplemente finge, Morales.

Escritor mexicano, nacido en Panamá y crecido en diversos países americanos, a causa de la profesión diplomática de su padre. Estudia en Suiza y Estados Unidos y se reinstala en México en 1944, ocupando cargos administrativos y diplomáticos. Ha vivido en Europa y Norteamérica, dictando cursos o representando a México. En 1955 fundó la Revista mexicana de literatura, junto con Octavio Paz y Emmanuel de Carballo. Obtuvo diversos premios: Biblioteca Breve (Barcelona, 1967), Rómulo Gallegos (Caracas, 1977), Alfonso Reyes (México, 1979), Nacional de Literatura (México, 1984) y Cervantes (Madrid, 1987). Colabora en numerosos y destacados medios de nuestra lengua. La narrativa de Fuentes se inicia en el realismo con Los días enmascarados (1954) y Las buenas conciencias (1959). Adquiere su perfil característico con La muerte de Artemio Cruz (1962), donde asimila técnicas modernas, como el monólogo interior y la alternancia de narradores, propias de la literatura norteamericana. En otros títulos ha continuado trazando un gran fresco de la sociedad mexicana contemporánea: La región más transparente (1958), Zona sagrada (1967), Cambio de piel (1967) y el ambicioso recuento de la historia continental: Terra nostra (1975). Otras narraciones suyas son Agua quemada (1981); Gringo viejo (1985), sobre el escritor norteamericano Ambrose Bierce, y Cristóbal Nonato (1987). Fuentes ha recogido su obra suelta en numerosos volúmenes, así como dado a la escena algunas piezas de distinto carácter: El tuerto es rey (1971), Orquídeas a la luz de la luna (1982) y Ceremonias del alba (1991) El naranjo (1993), Diana o la cazadora solitaria (1994) y La frontera de cristal.